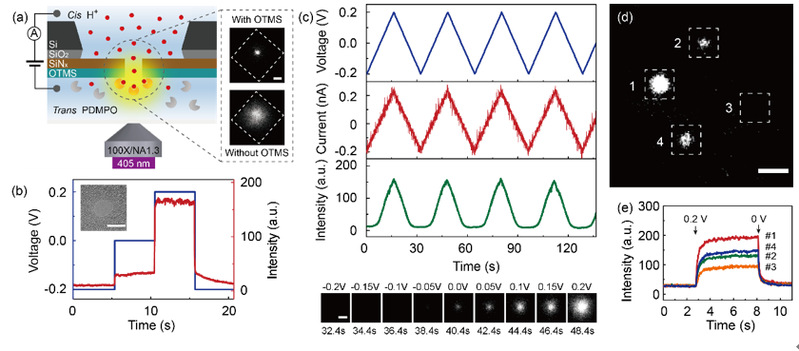

進展1:傳統的納米孔測量方法主要是離子電流測量,但此方法無法在納米尺度上直接實現離子傳輸路徑可視化。與成熟的鈣離子成像技術相比,納米孔質子傳輸仍然缺乏有效成像手段。發展新的時空分辨技術解析質子傳輸過程是非常必要的。近日,浙江大學化學系馮建東課題組開發了一種新型質子傳輸成像方法,提供了一項在光學空間分辨和毫秒時間分辨下可以同時捕獲質子傳輸的路徑和動力學過程的研究工具。

作者首先建立了一種基于熒光識別質子的手段進行空間成像的方法并在成熟的納米孔離子傳輸體系中系統性地論證了該方法可用于質子傳輸成像。此外,作者還發現了一個現象:在施加負向電壓時,熒光信號并沒有消失,而是隨著負向電壓的增大而沿著橫向傳輸。為了進一步探究上述現象,作者制備出質子親水性傳輸界面,實現了在不同路徑圖案上對質子傳輸過程的動態光學成像。實驗發現:產生這種現象的原因是當施加負向電壓時,電場驅動trans端的質子向納米孔處遷移,隨著負向電壓越大過剩質子無法立即離開納米孔而在孔周圍聚集并沿著親水性圖案結構發生橫向傳輸,圖案被點亮。作者進一步利用動態成像分析得到了質子傳輸的動力學參數。這項研究工作發表在Angew. Chem. Int. Ed. (Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202112150)。論文第一作者:浙江大學化學系博士后楊金梅和盧禹先。通訊作者:馮建東研究員。

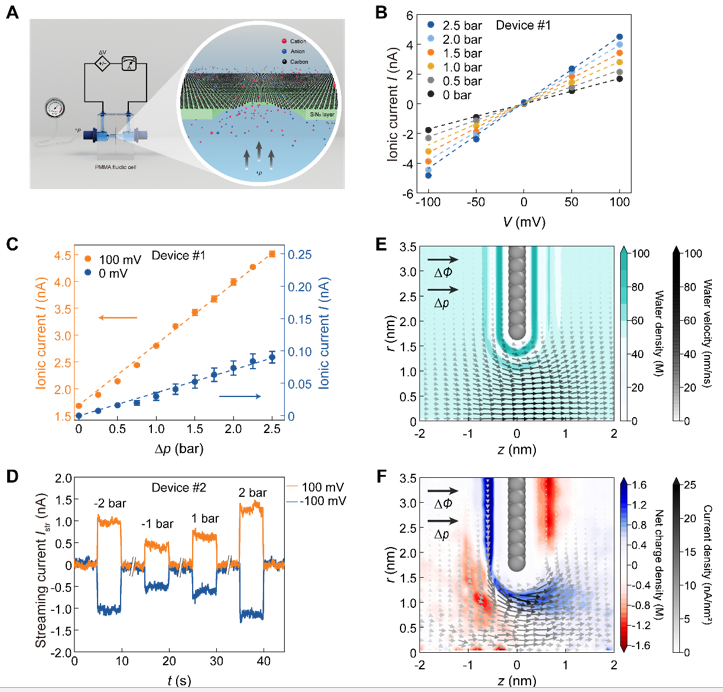

進展2:納米孔電學測量傳統上關注離子和生物大分子傳輸,而實現微觀層次離子傳輸和流體(水)傳輸在限域納米孔中的耦合一方面可以指導機械響應離子傳輸的物理機制,另一方面可以提供納米孔輸運控制的新途徑。近年來,流體傳輸和離子運輸研究已開始向納米尺度甚至埃米尺度限域的方向發展,并實現了多種功能納米流體學應用。最近已有課題組報道在微米長的二維狹縫和碳納米管中觀察到了耦合流體離子傳輸(Nature, 2019, 567, 87-90; Nat. Mater., 2020, 19, 1057-1061)。然而在單原子層厚度的納米孔上耦合流體和離子輸運仍然是一個未解決的問題。而這類單層納米孔由于其超薄的輸運屏障,顯著的高水通量和表面效應而備受關注,為探索納米流體效應提供了一個獨特而可控的平臺。自2018年起,浙江大學化學系馮建東課題組開展單層納米孔中耦合流體離子傳輸研究。在這項工作中,作者在單個石墨烯納米孔中第一次實驗觀察到非線性電流體動力學離子傳輸(nonlinear electrohydrodynamic ion transport)現象——氣壓施加下納米孔離子電導增加隨電壓相關,該現象超出了經典的流動電流和電壓驅動離子輸運的線性耦合預測。進一步考察了多種實驗條件和納米孔參數的影響。作者采用分子動力學模擬、多物理場模擬、分析模型闡明了其物理機制,揭示了表面滑移和膜極化作用下的非線性電流體動力學離子傳輸圖像。這些發現有助于理解納米流體和離子傳輸,并提供一種納米孔傳輸控制方法。

這項工作由浙江大學馮建東課題組同伊利諾伊大學香檳分校/德州大學奧斯汀分校Aluru課題組、中國科學院金屬研究所任文才課題組合作完成。研究結果發表在Science Advances (Sci. Adv. 2022, 8, eabj2510)。論文第一作者:浙江大學化學系碩士生姜曉煒(實驗)、博士生趙春曉(制備)、UIUC Yechan Noh(模擬)。通訊作者:馮建東研究員。

以上工作得到了國家自然科學基金委、浙江省基金委、國家重點研發計劃、浙江大學百人計劃(J.F)和美國國家科學基金會(N.R.A)的經費資助。