近日,劉艷艷博士在高效制氫催化劑設計方向取得新進展,相關成果在Applied Catalysis B: Environmental (DOI: 10.1016/j.apcatb.2021.120094)期刊上發表,題目為“Tuning surface d charge of Ni-Ru alloys for unprecedented catalytic activity towards hydrogen generation from ammonia borane hydrolysis”,劉艷艷博士為第一作者。

現代社會對能源轉化的迫切需要迫使更加高效的催化工藝。尋找高活性和低價格的多相催化劑是核心任務。費米能級中d帶中心與催化劑的吸附狀態存在一定的相互作用,進而會影響催化性能。納米合金催化劑的應用需要一種精確的表面d電子性質調節方法,金屬-載體相互作用是調節表面d電子性質從而提高催化活性的有力手段。氨硼烷水解作為生產高純氫的一個重要反應。該反應涉及兩個活化過程-水和氨硼烷分子。水分子的活化是一個速率決定步驟,它與催化劑的表面電子狀態有關。由于氨硼烷水解特殊的反應機理和溫和的反應條件可作為評價催化劑活性位點設計和揭示其構效關系的模型反應。

本工作通過合金化效應與金屬載體相互作用調控表面d電荷進而加快氨硼烷水解效率,TOF達到歷史新高(2.51×105 mL?min?1?gRu?1)。從實驗和密度泛函理論(DFT)模擬結果看,優化后的表面d電荷有助于水和氨硼烷分子活化。本研究為理性設計高效非貴金屬多相催化劑開辟了一條新途徑。

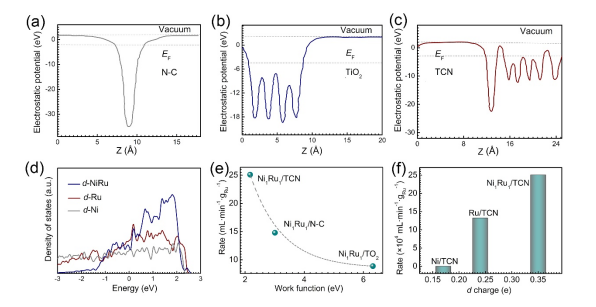

圖1. N-C, TiO2和 TCN三個支撐面投影的局部態密度

為了從本質上闡明NC、TiO2和TCN三種載體在NH3BH3水解制氫催化反應中的差異,進行了DFT計算。圖1為N-C、TiO2和TCN界面結構的靜電勢。N-C、TiO2和TCN的功函數分別為3.01、6.32和2.17 eV(圖1a-c)。圖1d為d軌道在金屬表面的DOS。通過計算d軌道,Ru/TCN、Ni/TCN和Ni1Ru1/TCN的表面d電荷分別為0.35、0.24和0.17 e。圖1e顯示了催化劑活性與載體功函數的關系。顯然,當N-C與TiO2復合后形成N摻雜碳包覆TiO2 (TCN),很好地優化了載體的功函數,從而有效地提高了負載NiRu合金的催化性能。由于TCN載體的獨特功函數,它更適合負載NiRu合金NPs。結合XPS表征結果可以明顯看出,TCN能有效促進d電荷在負載金屬表面的轉移,增加催化活性位點。圖1f顯示了NH3BH3水解的催化活性與金屬表面d電荷的關系。NiRu合金的d電荷與Ru或Ni單一金屬不同。合金間的電荷轉移有利于催化活性的提高。

圖2 NiRu/TCN催化劑對于氨硼烷水解的催化性能

由于合金表面的應變效應和協同效應,影響了金屬表面的子狀態,從而在NiRu/ TCN表面產生了大量的活性位點。同時,Ni和Ru之間有較強的協同作用。因此,硼氫化物水解的催化活性大大提高,達到具有歷史新高的催化活性(2.51×105 mL min?1 gRu?1)。NiRu合金的載體也會影響催化劑活性和穩定性。與Al2O3和SiO2載體相比, TiO2載體能有效促進NH3BH3和NaBH4水解生成氫氣。隨著反應溫度的升高,催化活性逐漸提高。TOF值從298K時的1046.2 mol molRu-1 min-1顯著增加到318K時的1952.9 mol molRu-1 min-1。催化劑的Ea值為24.3 kJ?mol-1,低于之前報道的Ru基催化劑的Ea值,該催化劑具有良好的循環穩定性,在十次循環后沒有明顯下降。

由于TCN載體對NH3BH3水解沒有催化活性,因此主要活性位點來自于NiRu合金。對于Ru基催化劑,NH3BH3水解反應的速率決定步驟是H2O分子的分解。在Ru中引入Ni形成NiRu合金,降低了Ru催化H2O分子離解的能壘。由于電子相互作用,Ni向Ru提供的電子使Ru表面電子富集,提高了催化活性。

總結

綜上所述,NiRu合金與氮摻雜碳包覆二氧化鈦之間的金屬-載體相互作用成功地調節了表面d電荷。通過表面d電荷的調節,合金催化劑的催化活性明顯提高。優化后的Ni1Ru1/TCN催化劑在NH3BH3水解條件中活性最高,在298K的條件下,其rB可達2.51×105 mL min?1 gRu?1。混合晶相TiO2與金屬載體的相互作用有效地提高了NiRu合金對硼氫化物水解的催化活性,達到了前所未有的水平。該策略為非均相催化過程中高效固體催化劑的理性設計開辟了一條新途徑。這項工作對實現高效能量轉換具有重要意義。

作者簡介

劉艷艷,副研究員,河南農業大學校聘教授,2017年7月畢業于鄭州大學,獲得理學博士學位,2018年3月-2021年2月在中國林業科學研究院林產化學工業研究所進行博士后研究工作,師從蔣劍春院士。主要從事碳基能源催化和電化學儲能活性炭材料及過程研究。以第一作者/通訊作者在Appl. Catal. B, Adv. Sci., Nano Research, J. Mater. Chem. A等期刊發表論文20余篇, 3篇論文被選為亮點做了封面介紹;主持國家自然科學基金青年基金等項目3項,作為骨干參與國家重點研發計劃1項。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2021.120094。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn