近日,在西南大學化學化工學院李幫林副教授、羅紅群教授、李念兵教授三位老師的指導下,西南大學化學化工學院2019級蘭華創新班本科學生杜小娟以第一作者,覃凌云以共同作者身份在環境科學領域權威期刊Environmental Science & Technology上發表題為“Plasmonic Gold Nanoparticles Stain Hydrogels for the Portable and High-Throughput Monitoring of Mercury Ions”的研究論文。

論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c07217

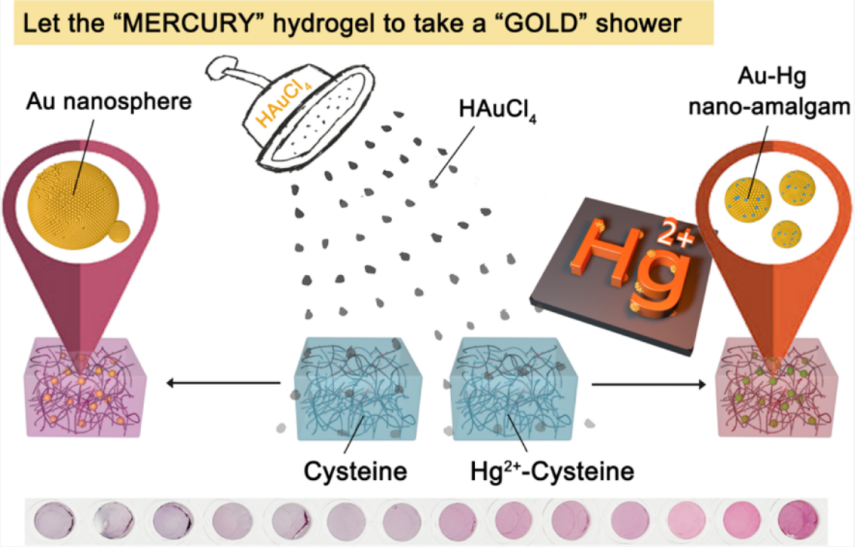

該研究工作前期充分考慮到環境實際樣品中的復雜因素(含有共存鹽和生物小分子等等)會影響納米材料在水相體系中的穩定性,極大地削弱納米探針在傳感領域的應用,該工作提出可利用納米材料在非水相體系中的原位生長過程來消除共存物質的潛在影響,發展等離子體金納米顆粒染色的水凝膠系統,實現Hg離子的便攜式、高通量分析,并應用于實際環境樣品的檢測。該工作的主要亮點包括:1)明確半胱氨酸-瓊脂糖引導納米粒子原位生長機制,優化分析條件和操作過程,構建等離子體金納米顆粒染色的水凝膠系統;2)發現二價Hg離子可通過巰基與半胱氨酸的強相互作用結合,隨后金汞齊作用會顯著影響原位生長的金納米粒子尺寸與形貌,調控納米金在凝膠相中的等離子體共振吸收效應。基于該方法,該工作提出可開發一種簡單、便攜式傳感裝置,實現水體中二價Hg離子的快速、可視化分析,有效地提高傳感策略的實際應用價值。除此之外,該方法以水凝膠為檢測基底,利用金納米粒子在凝膠相中的原位生長,可有效地減少共存物質的干擾,提高分析方法的重現性;3)水凝膠系統可實現對水體中Hg離子的富集以及凝膠的重復利用,提高分析方法的靈敏度和降低應用成本。論文最后對該分析方法的前景進行了展望,發現該金納米變色水凝膠系統有望構建一種多目標物的識別平臺,不僅可用于含未知重金屬離子廢水的監測,而且還可通過引入生物特異識別作用,構建生物傳感策略,應用于疾病的早期診斷。

該項研究得到學院蘭華創新項目及重慶市大學生創新創業計劃的支持,論文通訊作者為李幫林副教授和李念兵教授。蘭華創新班是學院培養拔尖創新人才的重要平臺,該班學生充分利用創新班的平臺優勢和資源優勢,在兼顧繁重學業的同時從事科學研究。該論文在環境科學領域著名期刊上發表,是我院重視本科學生科研創新能力及全面素質培養的又一體現。

參考資料:http://chemistry.swu.edu.cn/s/chemistry/index3/20220104/4712040.html

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn