中國石化上海石油化工研究院楊為民團隊三次摘得國家科技獎,它們有一個共同的關鍵詞——分子篩。顧名思義,分子篩是一種能夠篩選分子的“篩子”,20多年來,楊為民以此為創新工具,在化工清潔生產、資源優化和節能降耗新技術研究上取得了豐碩成果。11月18日,他當選2021年中國工程院新科院士。

“綠色化工是一個世界趨勢,要以開發綠色化工及先進工業催化新技術為目標,努力做精、做強,做到世界第一。”這是楊為民帶領團隊不斷實現“從0到1”重大突破的“秘訣”。

自1984年考入南京大學起,楊為民就與石油化工行業結下不解之緣。1994年,博士畢業的他入職上海石油化工研究院,隨即被委以乙苯綠色生產技術研發的重任。

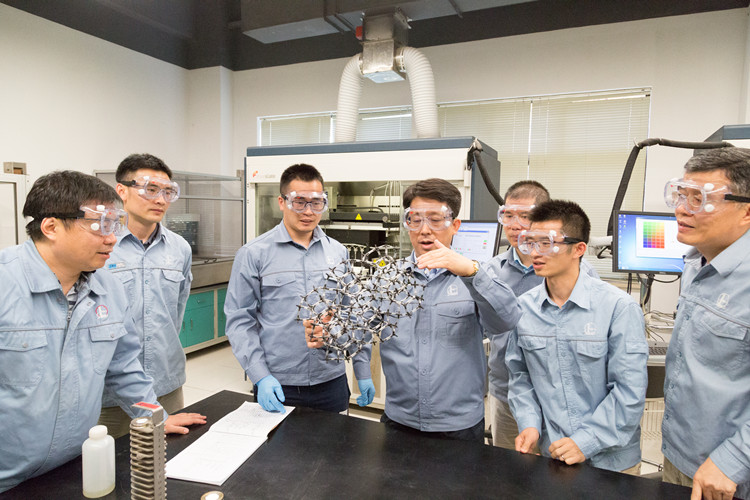

上世紀90年代初,乙苯生產的綠色技術由美國某公司獨家壟斷。在核心技術被封鎖和文獻資料稀缺的處境下,楊為民帶領一支六人團隊開始了攻堅。他們以創制分子篩催化劑作為突破口,提出了與國外催化劑不同的研發思路,創新分子篩結構與性能調控方法。為進行上千小時不間斷的催化劑穩定性實驗,團隊成員12小時換一次班,楊為民在實驗室放了一張行軍床,干脆住在了那里。

短短五年,團隊就實現了催化劑的突破,所開發的催化劑在引進裝置上成功替代了進口催化劑,性能處于國際領先水平。在此基礎上,又經過三年協力攻堅,上海石油化工研究院于2002年成功開發出具有自主知識產權的氣相法乙苯綠色生產成套技術。而此時,楊為民又帶著團隊馬不停蹄地“扎”進了生物乙醇法乙苯生產技術的開發中。

生物乙醇是一種可再生資源,以其為原料生產化工產品,可減少二氧化碳排放并提高產品的綠色化程度。國外多個團隊在這一技術上投入已久,但仍未取得突破。

“外國人做不成,不代表中國人也做不成。”橫下一顆心,楊為民團隊發明了多項提高分子篩催化劑活性、選擇性與水熱穩定性的技術,成功開發出抗水性能優異的乙苯催化劑,并與企業合作突破了以生物乙醇為原料的乙苯生產技術,在國際上率先實現工業化,有力推動了乙苯綠色生產的技術進步。

兩次成功經驗讓楊為民注意到,分子篩材料的發明與應用往往會帶來石化技術的跨越式發展。于是從2013年起,他帶領團隊開始了新結構分子篩創制的探索研究:利用材料基因工程方法,結合先進的高通量分子篩合成與表征系統,實現分子篩材料的高效合成與篩選。歷經兩萬余次試驗,團隊先后合成出30余個以中國石化命名的SCM系列新型分子篩。

2018年5月,由楊為民團隊開發的全新結構分子篩材料SCM-14正式獲得國際分子篩協會(IZA)授予的結構代碼SOR。中石化成為我國首個獲得分子篩結構代碼的企業。

在國家科技獎上上演“帽子戲法”并非偶然。楊為民認為,自主創新絕不是圍在院子里閉門造車,而要充分利用國內外科技資源。他們采用了“矩陣式”攻關模式,一支隊伍中,既有擅長工藝開發的,也有專攻反應器設計的,大家目標明確,就是盯著對國計民生有重大影響的化工產品,持續不斷地做下去。

作者:沈湫莎

照片:中國石化上海石油化工研究院提供

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn