酰胺鍵和酯鍵是自然界最基本和最重要的官能團,它們還廣泛存在于藥物、功能材料、化妝品等精細化學品及其它合成中間體中,因此,酰胺鍵和酯鍵的構建受到了科學家的廣泛關注。特別是酰胺鍵,它的形成不但是藥物合成化學中應用最廣泛的有機反應,而且是多肽與蛋白質合成過程中的根本化學反應(酰胺鍵反復形成的過程)。雖然化學家發展了很多酰胺鍵形成方法,但應用最廣泛的方法仍然是縮合劑介導的酸胺縮合反應。然而,傳統縮合劑面臨著反應條件苛刻、副產物難分離、會誘發過敏反應等問題。特別是用于α-手性羧酸的縮合時經常會導致α-手性中心的外消旋化。不但降低了目標產物的收率,而且增加了產物純化的難度。為了抑制消旋的發生,還需要使用化學計量的消旋抑制劑,導致反應體系更加復雜,提高了副反應發生的風險,產生更多的化學廢物。化學家嘗試把促進縮合和抑制消旋兩種功能整合到一個分子中開發了一系列雙功能縮合劑。然而這些雙功能縮合劑的結構一般都比較復雜,分子量大,對空氣中的水氣敏感,副反應多,副產物難分離。雖然已有上百種商業化的縮合試劑,但化學從業者經常對一些看似簡單的酸胺(醇)縮合反應依然束手無策。因此,發展高效、簡單的不消旋縮合劑仍然是化學家亟待解決的重要科學問題。

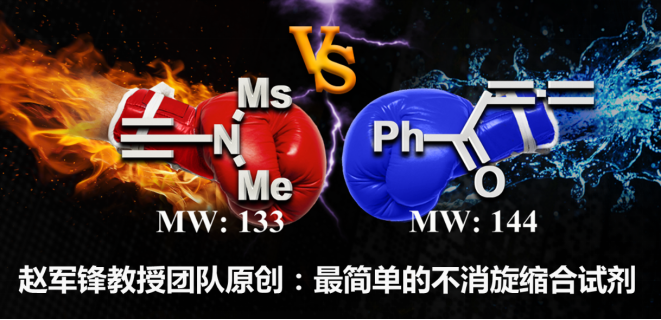

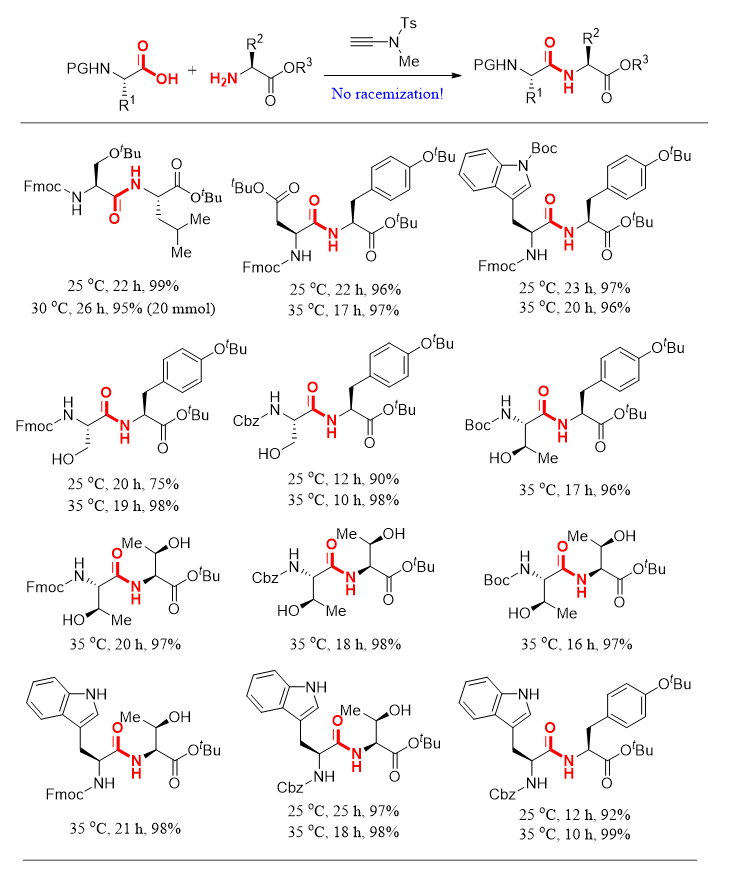

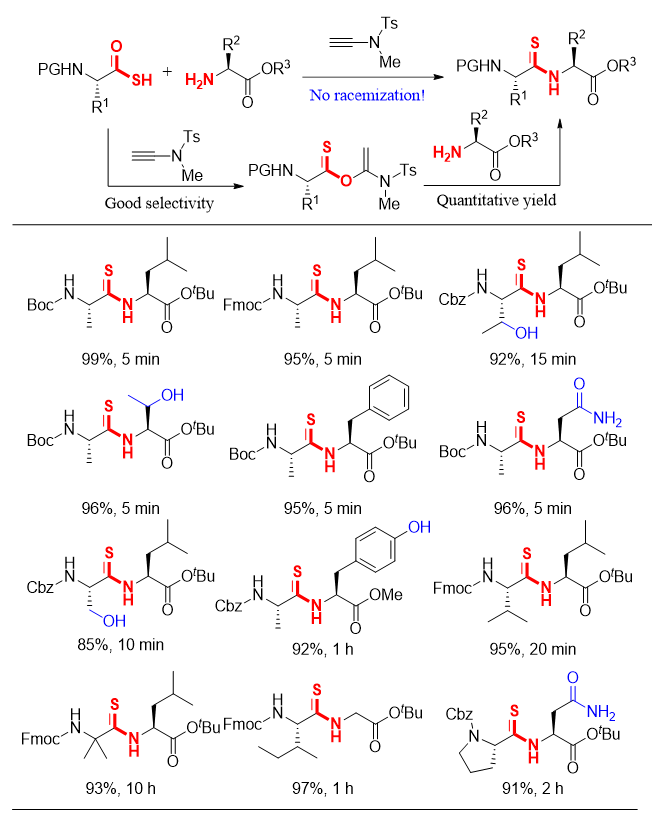

廣州醫科大學趙軍鋒教授團隊致力于化學與生命科學前沿交叉領域的研究,擬通過發展有機化學新反應和新試劑來解決多肽與蛋白質化學合成與精準修飾領域中的關鍵科學問題。2016年,他們首次發現炔酰胺可用作不消旋的多肽縮合劑(J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 13135)。該類縮合試劑結構簡單、分子量小(最簡單的炔酰胺縮合劑分子量只有133)、穩定性好;反應可以在室溫、敞口容器中進行,操作簡單、方便;無需任何添加劑和催化劑,極大地體現了其原子經濟性的優勢。更重要的是含有α-手性中心的羧酸在縮合過程中不會發生消旋,從而提高了目標產物的純度和收率,降低了產物純化的難度。因此,其不但可用于普通酰胺的合成,還可用于多肽合成和更容易發生消旋的多肽片段連接(圖1)。多肽合成經過一百多年的發展,已經達到了一個很高的水平,且通過固相多肽合成儀已實現了自動化。因此,多肽合成經常被大家誤認為是已經發展的非常成熟的領域,但其實不然,多肽合成仍然還有很多棘手的問題,特別是肽鍵形成過程中的消旋副反應一直困擾著該領域的從業者。多肽合成是通過縮合劑介導的若干α-手性氨基酸之間的反復酸胺縮合來實現的,肽鍵消旋造成的多肽差向異構體與目標多肽的理化性質非常相近,純化極其困難,不但導致收率降低,同時還增加了生產成本。炔酰胺縮合劑能夠不消旋的構建肽鍵,將有望解決傳統多肽縮合劑面臨的消旋問題,為多肽合成提供新的解決方案。下載化學加APP,閱讀更有效率。 他們還將炔酰胺縮合劑用于更具挑戰性的硫代多肽的合成。將多肽主鏈骨架上普通酰胺鍵中的氧原子用硫原子替代而得到的硫代酰胺鍵(硫肽鍵)是一種重要的化學生物學工具,但硫肽鍵構建時更容易發生外消旋化(差向異構化)副反應。目前僅有一種方法可實現硫代多肽的合成,且有很大的局限性,因此硫代多肽合成上的困難嚴重制約了硫肽鍵在蛋白質化學生物學領域的廣泛應用。趙軍鋒課題組充分利用炔酰胺縮合劑不消旋的優點,創建了一種炔酰胺介導的以單硫代羧酸為原料的硫代酰胺鍵形成方法,并成功將其用于硫代多肽的合成(圖2)。該方法除了能在液相多肽合成中模塊化式的引入硫代酰胺,還可在固相多肽合成中精準引入硫代酰胺,實現了多肽主鏈骨架的精準硫代酰胺鍵修飾。由于該方法操作簡單、反應條件溫和,解決了多肽與蛋白質硫代酰胺鍵修飾在化學生物學研究應用中的瓶頸問題,將極大地促進硫代酰胺鍵在化學生物學中的廣泛應用(Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 1382,J. Org. Chem., 2020, 85, 1484.)。

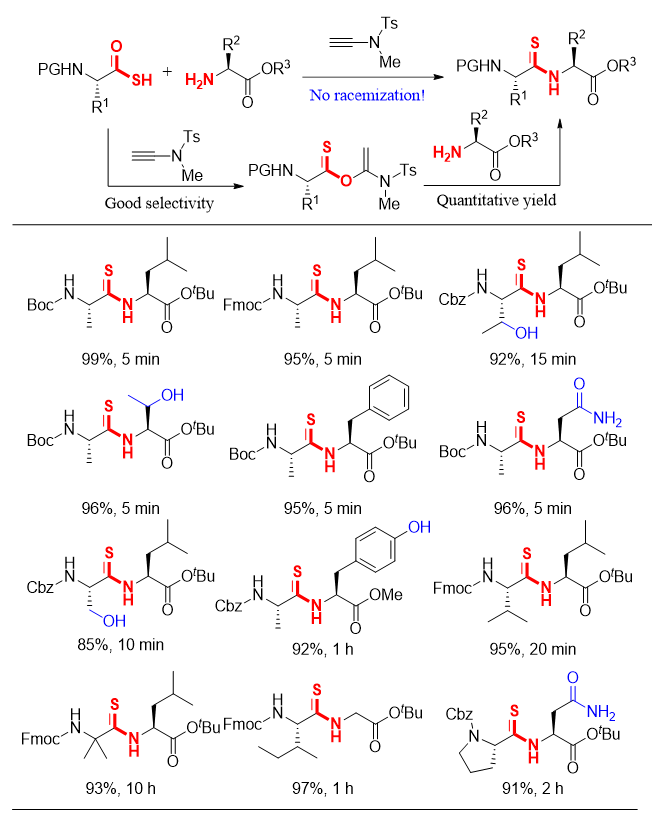

他們還將炔酰胺縮合劑用于更具挑戰性的硫代多肽的合成。將多肽主鏈骨架上普通酰胺鍵中的氧原子用硫原子替代而得到的硫代酰胺鍵(硫肽鍵)是一種重要的化學生物學工具,但硫肽鍵構建時更容易發生外消旋化(差向異構化)副反應。目前僅有一種方法可實現硫代多肽的合成,且有很大的局限性,因此硫代多肽合成上的困難嚴重制約了硫肽鍵在蛋白質化學生物學領域的廣泛應用。趙軍鋒課題組充分利用炔酰胺縮合劑不消旋的優點,創建了一種炔酰胺介導的以單硫代羧酸為原料的硫代酰胺鍵形成方法,并成功將其用于硫代多肽的合成(圖2)。該方法除了能在液相多肽合成中模塊化式的引入硫代酰胺,還可在固相多肽合成中精準引入硫代酰胺,實現了多肽主鏈骨架的精準硫代酰胺鍵修飾。由于該方法操作簡單、反應條件溫和,解決了多肽與蛋白質硫代酰胺鍵修飾在化學生物學研究應用中的瓶頸問題,將極大地促進硫代酰胺鍵在化學生物學中的廣泛應用(Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 1382,J. Org. Chem., 2020, 85, 1484.)。

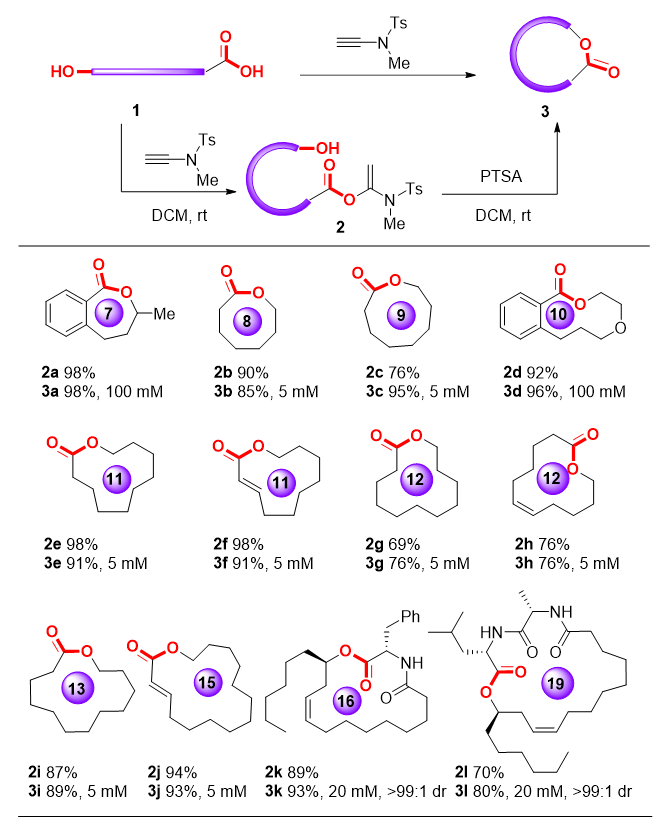

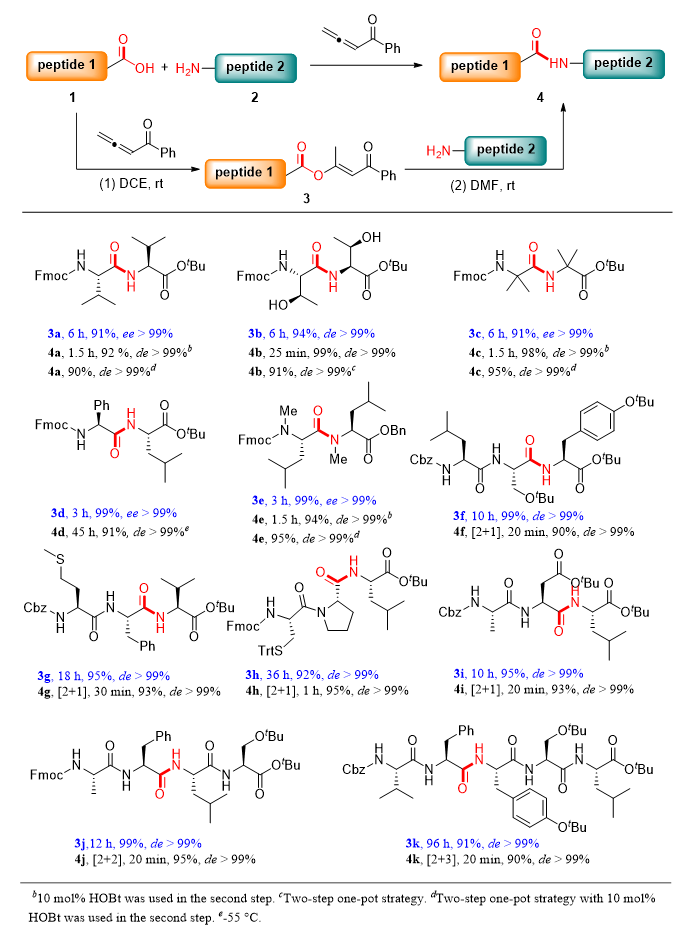

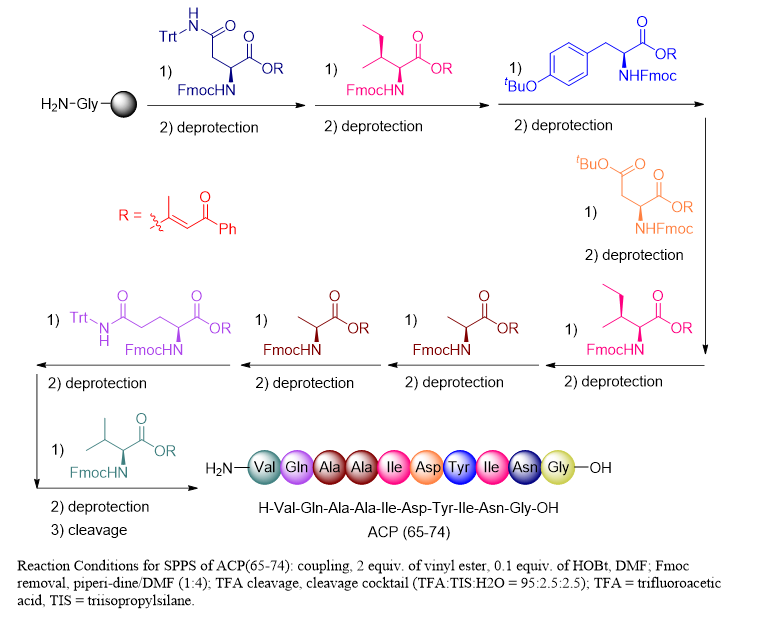

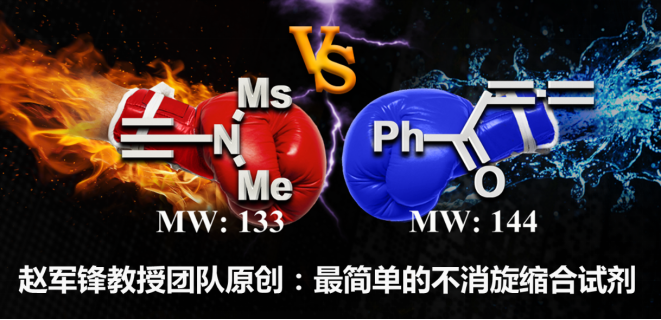

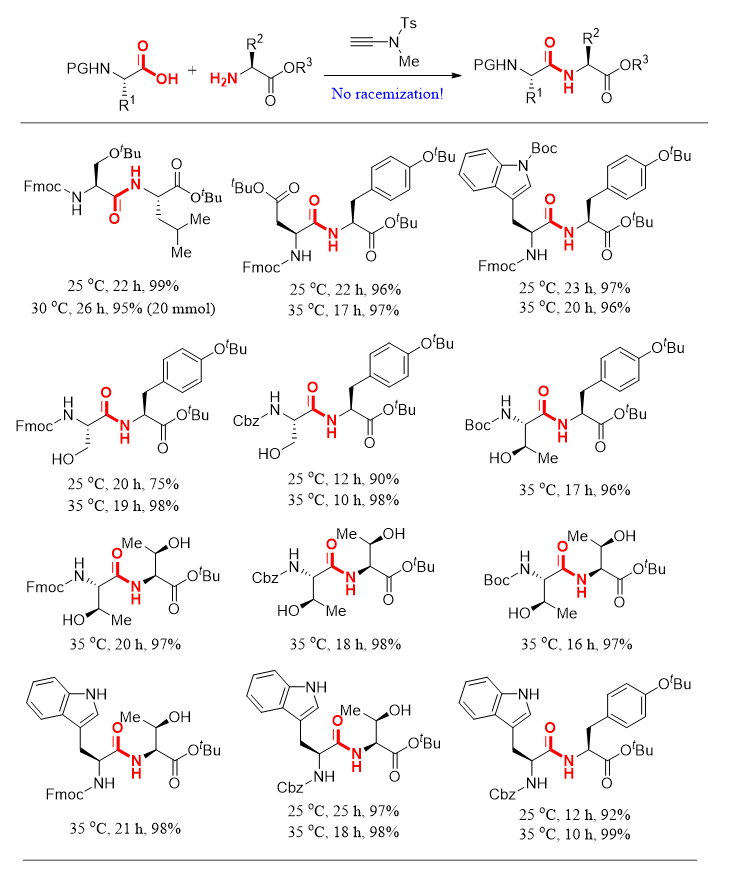

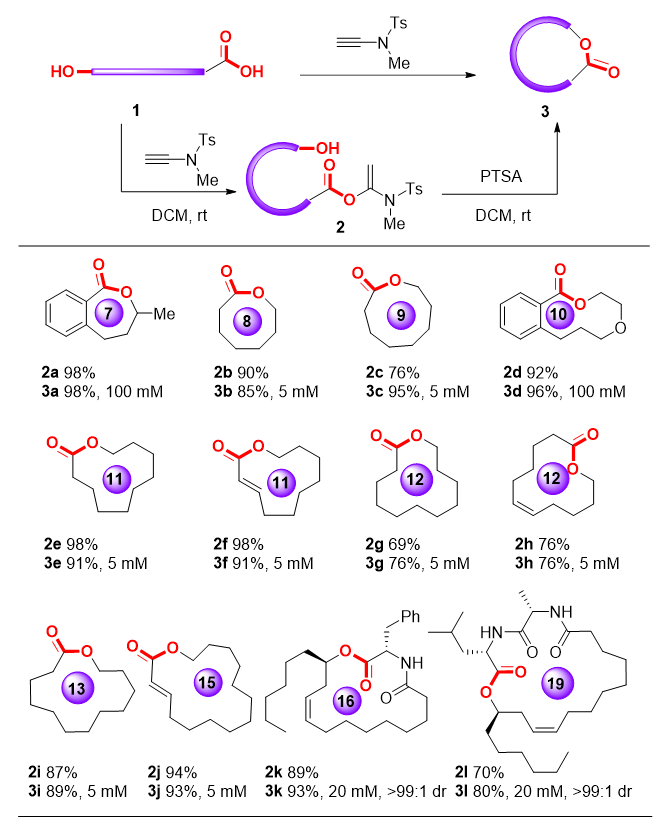

為了拓展炔酰胺類縮合劑的應用范圍,他們進一步將炔酰胺縮合劑用于酯鍵的構建。在堿催化劑的輔助下,炔酰胺縮合劑可以高效促成羧酸與醇或酚的分子間縮合反應(J. Org. Chem. 2020, 85, 6188)。值得注意的是α-手性羧酸的分子間酯化也能夠高效地進行,且其手性中心在反應過程中不會發生外消旋化。眾說周知,大環內酯化反應一直是天然產物和藥物合成化學家所面臨的一個極具挑戰性的難題。雖然化學家發展了一些大環內酯化方法,但是α-手性羥基羧酸的外消旋化以及α,β-不飽和羥基羧酸的碳碳雙鍵順/反異構化問題一直是大環內酯化反應懸而未決的問題。在分子間酯化反應的基礎上,他們經過深入探索,成功實現了炔酰胺介導的大環內酯化(分子內酯化)反應。化學加,加你更精彩。雖然分子間酯化反應的堿催化條件并不湊效,但是炔酰胺介導的分子內酯化反應可在酸催化劑的作用下順利進行(ACS Catal. 2020, 10, 5230.)。他們發現炔酰胺介導的大環內酯化反應可以很好的避免α-手性羥基羧酸的消旋以及α,β-不飽和羥基羧酸碳碳雙鍵的順/反異構化的發生。不像傳統的大環內酯化方法需要在無水、高溫、強堿性和極低濃度(1 mM)的條件下進行,炔酰胺縮合劑介導的大環內酯化反應不但可在室溫敞口容器中順利進行,而且在5-10 mM反應物濃度條件下即可有效避免分子間酯化競爭反應的發生,這一特點使得在規模化制備大環內酯時能夠節省大量溶劑(圖3)。 最近,趙軍鋒教授團隊在不消旋縮合劑開發領域又取得了新的進展。基于炔酰胺縮合劑的成功基礎之上,他們提出了從同樣含有sp雜化碳原子的聯烯衍生物中開發縮合劑的想法并最終發現了聯烯酮縮合試劑(圖4,J. Am. Chem. Soc.2021, 143, 10374-10381)。聯烯酮與炔酰胺的作用機制類似,都是通過與羧酸的加成反應生成烯基活化酯,然后再與胺發生氨解反應。與炔酰胺縮合劑相比,聯烯酮縮合劑生成活化酯的速度較慢,但其烯基活化酯的氨解活性很高,反應在幾分鐘內即可完畢。那些位阻大的酰胺以及用炔酰胺縮合劑不能制備的低親核性芳胺的酰胺也都能順利獲得。對于困難底物,10%的HOBt催化劑能夠顯著提升反應速度。同時,聯烯酮在活化α-手性羧酸時也能夠很好的避免消旋,因此也可用于肽鍵的形成。20種天然氨基酸均可作為氨基組分和羧基組分來構建肽鍵,大位阻非天然氨基酸也可兼容,顯示了該方法的廣譜性。除了簡單的二肽之外,更加容易消旋的多肽片段連接也可不消旋的高效進行,為長鏈多肽的液相合成提供了極佳的解決方案。圖4. 聯烯酮介導的不消旋酰胺鍵形成在多肽合成中的應用值得注意的是聯烯酮縮合劑與氨基酸形成的烯基活化酯大多都是穩定的固體,且其氨解反應非常迅速,大部分都可在1個小時內反應完畢。由于聯烯酮與氨基酸形成的烯基活化酯的活性高,因此其可用于固相多肽合成。與傳統固相多肽合成每步縮合需要氨基酸、縮合劑、消旋抑制劑和堿性添加劑等四種試劑相比,該方法只需要活化酯這一種試劑即可(10%的HOBt可顯著縮短反應時間),極大地簡化了固相多肽合成的試劑配方,展現出了顯著的優越性。利用聯烯酮與氨基酸制備出的活化酯為合成砌塊,他們以98%的粗產物純度實現了經典困難十肽ACP(65-74)的固相合成(圖5),效果遠遠優于傳統縮合方法。此外,氨基酸烯基活化酯在DMF溶劑中在室溫下可保存十天而不變質,因此該方法還可用于多肽的自動合成。圖5. 烯基酯在困難多肽ACP(65-74)的固相合成中的應用

最近,趙軍鋒教授團隊在不消旋縮合劑開發領域又取得了新的進展。基于炔酰胺縮合劑的成功基礎之上,他們提出了從同樣含有sp雜化碳原子的聯烯衍生物中開發縮合劑的想法并最終發現了聯烯酮縮合試劑(圖4,J. Am. Chem. Soc.2021, 143, 10374-10381)。聯烯酮與炔酰胺的作用機制類似,都是通過與羧酸的加成反應生成烯基活化酯,然后再與胺發生氨解反應。與炔酰胺縮合劑相比,聯烯酮縮合劑生成活化酯的速度較慢,但其烯基活化酯的氨解活性很高,反應在幾分鐘內即可完畢。那些位阻大的酰胺以及用炔酰胺縮合劑不能制備的低親核性芳胺的酰胺也都能順利獲得。對于困難底物,10%的HOBt催化劑能夠顯著提升反應速度。同時,聯烯酮在活化α-手性羧酸時也能夠很好的避免消旋,因此也可用于肽鍵的形成。20種天然氨基酸均可作為氨基組分和羧基組分來構建肽鍵,大位阻非天然氨基酸也可兼容,顯示了該方法的廣譜性。除了簡單的二肽之外,更加容易消旋的多肽片段連接也可不消旋的高效進行,為長鏈多肽的液相合成提供了極佳的解決方案。圖4. 聯烯酮介導的不消旋酰胺鍵形成在多肽合成中的應用值得注意的是聯烯酮縮合劑與氨基酸形成的烯基活化酯大多都是穩定的固體,且其氨解反應非常迅速,大部分都可在1個小時內反應完畢。由于聯烯酮與氨基酸形成的烯基活化酯的活性高,因此其可用于固相多肽合成。與傳統固相多肽合成每步縮合需要氨基酸、縮合劑、消旋抑制劑和堿性添加劑等四種試劑相比,該方法只需要活化酯這一種試劑即可(10%的HOBt可顯著縮短反應時間),極大地簡化了固相多肽合成的試劑配方,展現出了顯著的優越性。利用聯烯酮與氨基酸制備出的活化酯為合成砌塊,他們以98%的粗產物純度實現了經典困難十肽ACP(65-74)的固相合成(圖5),效果遠遠優于傳統縮合方法。此外,氨基酸烯基活化酯在DMF溶劑中在室溫下可保存十天而不變質,因此該方法還可用于多肽的自動合成。圖5. 烯基酯在困難多肽ACP(65-74)的固相合成中的應用

總結:廣州醫科大學趙軍鋒教授團隊聚焦化學與生命科學前沿交叉研究領域,在多肽化學合成與精準修飾上取得了原創性、系統性的研究成果。提出了以烯基活化酯為穩定中間體的縮合試劑設計概念,發現了炔酰胺與聯烯酮兩款原創型多肽縮合試劑,解決了多肽合成過程中α-氨基酸手性中心消旋的問題,創建了多肽主鏈骨架上精準硫代酰胺鍵修飾方法。炔酰胺和聯烯酮兩類縮合試劑是當前結構最簡單的不消旋縮合試劑,它們分子量小(最小的炔酰胺和聯烯酮縮合劑分子量分別為133和144),單獨使用即可避免α-手性羧酸的消旋。它們的反應條件溫和,都可在室溫、敞口容器中高效進行,操作簡單、方便,副反應少。這兩類新型縮合劑都是以穩定的烯基活化酯為關鍵中間體,即可通過“兩步一鍋法”進行,也可分開兩步進行,具有高度的靈活性。由于烯基活化酯的制備無需外加羥基親核試劑和消旋抑制劑,且其活性比傳統活化酯活性高、氨解速度快,克服了傳統活化酯難合成與活性低的不足。因此,炔酰胺與聯烯酮類縮合劑兼具了傳統縮合劑和活化酯的優點,而又避免了二者的缺點,是迄今為止結構最簡單的不消旋縮合劑。炔酰胺和聯烯酮兩類原創型縮合劑的開發為酰胺、酯、大環內酯、環內酰胺、多肽、環肽、硫代多肽等重要物質的合成提供了新的方法,具有重要的實際應用價值和廣闊的工業應用前景。同時,以烯基活化酯為穩定中間體的縮合劑設計理念為縮合試劑的設計開辟了新的方向,具有重要的科學意義。我們相信,隨著將來更深入和系統的研究,這兩類新型縮合試劑有望為多肽的規模化綠色合成帶來變革性解決方案。趙軍鋒教授團隊網頁鏈接:https://www.x-mol.com/groups/Zhao_Junfeng

參考文獻:

1.Hu, L.; Xu, S.; Zhao, Z.; Yang, Y.; Peng, Z.; Yang, M.; Wang, C.; Zhao, J. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 13135-13138.( https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.6b07230)

2.Yang, J.; Wang, C.; Xu, S.; Zhao, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 1382-1386.( https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201811586)

3.Yang, J.; Wang, C.; Yao, C.; Chen, C.; Hu, Y.; He, G.; Zhao, J. J. Org. Chem. 2020, 85, 1484-1494.( https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.joc.9b02486)

4.Yang, M.; Wang, X.; Zhao, J. ACS Catal. 2020, 10, 5230-5235.( https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.0c00523)

5.Wang, X.; Yang, Y.; Zhao, Y.; Wang, S.; Hu, W.; Li, J.; Wang, Z.; Yang, F.; Zhao, J. J. Org. Chem. 2020, 85, 6188-6194.( https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.joc.0c00485)

6.Yao, C.; Yang, J.; Lu, X.; Zhang, S.; Zhao, J. Org. Lett. 2020, 22, 6628-6631.( https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.orglett.0c02402)

7.Liu, T.; Xu, S.; Zhao, J. Chin. J. Org. Chem. 2021, 41, 873-887.(研究專題:炔酰胺縮合劑研究進展)(http://sioc-journal.cn/Jwk_yjhx/EN/abstract/abstract348237.shtml)

8.Wang, Z.; Wang, X.; Wang, P.; Zhao, J. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 10374-10381.( https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c04614)