諾貝爾獎是科學領域至高無上的榮譽,摘得諾貝爾獎桂冠的科學家除了受到世界范圍內的認可,還會得到一筆不菲的獎金,用世俗眼光來看可謂“名利雙收”。然而,卻有這樣一位諾貝爾化學獎得主,他大名鼎鼎,以他名字命名的化學反應在有機化學領域幾乎無人不知無人不曉,可是他晚年卻因無錢支付醫藥費遭拒診,凄涼告別了這個世界。我們在無比意外和唏噓的同時也要緬懷這位科學巨匠——理查德·赫克。

一、引言

人類的生命健康需要強有力的藥物作為保障,農業的穩定發展離不開化學物質作為后盾,新興的電子行業也在不斷試圖尋找更完美的發光材料······這些行業看似相差甚遠,卻都離不開有機化學。作為主要研究含碳化合物的分支學科,“有機化學”這一名詞自化學家貝采里烏斯提出后經歷了錯誤的“生命力學說”過程,如今進入了合成與其他研究并舉的繁盛時代。

碳鏈和碳環是構成生命體的基本骨架,因此碳-碳鍵的形成是有機化學領域極具挑戰性的研究課題。化學加。2010年10月,瑞典皇家科學院將舉世矚目的諾貝爾化學獎授予了在“鈀催化的交叉偶聯反應”領域做出杰出貢獻的三位科學家,從此交叉偶聯反應成為化學家構建復雜分子、發展合成藝術的強有力的工具。

圖1榮獲2010年諾貝爾化學獎的科學家(圖片來源于網絡)

二、名揚世界的偶聯反應

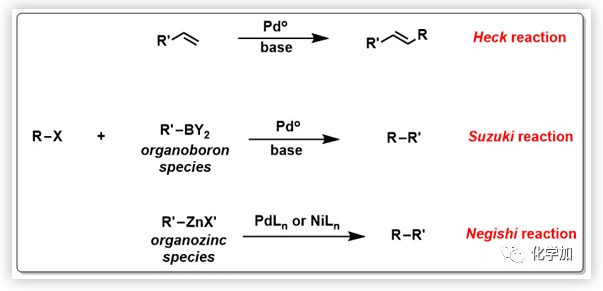

三位科學家的獲獎成果都分別以他們的名字命名,雖同屬于鈀催化的反應,但每個反應都有其自身特點,機理上也不盡相同。Heck反應側重于芳基或乙烯基鹵化物和活性烯烴在堿性條件下的偶聯,產物具有很好的trans(反式)選擇性;Suzuki反應的偶聯底物主要是有機硼試劑,反應條件溫和,官能團兼容性良好;Negishi反應則最先是在Ni催化有機鋁試劑反應下實現的,更深入的研究后確定Pd催化劑和有機鋅試劑是最佳的偶聯搭檔,反應同樣適用范圍廣,選擇性高,并且有機鋅試劑毒性較低。

圖2偶聯反應的一般通式

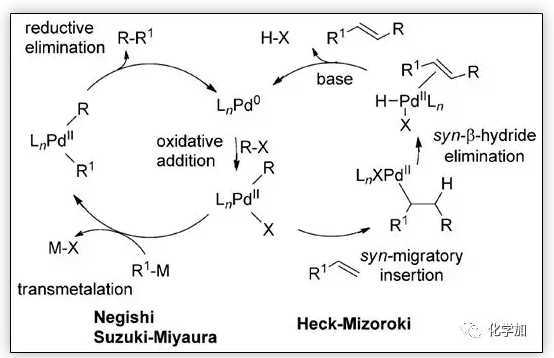

通常來說,三個反應都包含相同的起始步驟,即芳基鹵化物和活性鈀催化劑間的氧化加成(oxidative addition),在Heck反應中隨后烯烴會與PdII發生順式的遷移插入過程得到烷基金屬絡合物,最后消去β-H得到偶聯產物,在堿的作用下催化劑得以再生繼續參與循環;在Negishi和Suzuki偶聯中,緊隨氧化加成步驟后的是與另一化合物(例如有機鋅試劑)之間的轉移金屬化,這樣參與偶聯的兩個片段同時連接在了PdII上,最后通過還原消除得到預期的偶聯產物。

圖3鈀催化的交叉偶聯反應催化循環示意圖

(圖片來源于Angew.Chem. Int. Ed. 2012, 51, 5062-5085)

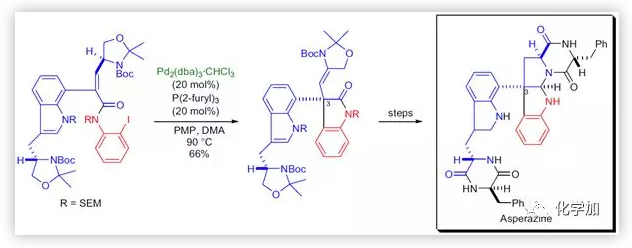

鈀催化的交叉偶聯反應一經發現就在全球的科研、醫藥生產和電子工業等領域得到廣泛應用,在天然產物全合成領域更是幫助化學家屢克難關。2001年,加州大學歐文分校的LarryE. Overman組在從事asperazine的全合成時巧妙地利用分子內Heck反應構建了C3位的季碳中心,并且反應具有很高的非對映選擇性。

圖4分子內Heck反應在asperazine全合成中的應用

三、人物生平

理查德·赫克1931年8月出生于美國馬薩諸塞州斯普林菲爾德,是家中的獨子,他的父母并非科學家出身,父親是百貨商店的銷售員,母親則是平常家庭婦女。8歲時他們舉家搬遷至洛杉磯市,在洛杉磯新家荒廢的后院里赫克種植了許多植物并萌生了成為科學家的想法。1954年,23歲的赫克在加州大學洛杉磯分校獲得博士學位,畢業后他先后在蘇黎世聯邦理工學院和加州大學洛杉磯分校工作。1957年,他開始供職位于威爾明頓的赫克力士公司(Hercules Powder Co.),在此期間他的研究屢出成果,正是這段經歷為他在1971年進入特拉華大學就職奠定了基礎。

圖5年輕時在實驗室工作的理查德·赫克(圖片來源于網絡)

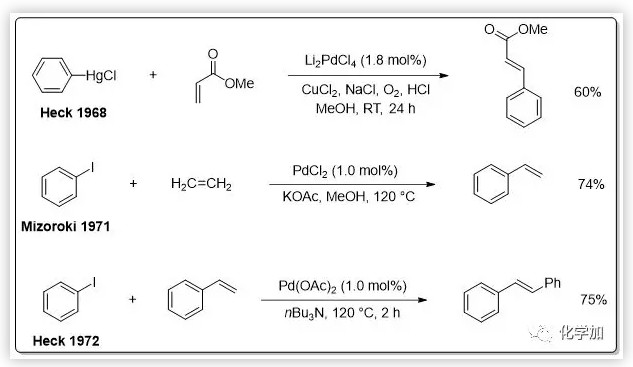

赫克對于偶聯反應的研究始于20世紀60年代末期,最初他進行的是芳基汞化合物和烯烴在Pd催化下的偶聯,1968年他在著名的期刊《J. Am. Chem. Soc.》上連續發表了7篇連續頁碼的論文對其研究成果進行闡釋,值得一提的是這些論文他都是唯一作者。鑒于有機汞試劑的毒性,1971年日本化學家溝呂木勉(TsutomuMizoroki)報道了烯烴和芳基碘化物在PdCl2催化下的芳基化反應,避免使用汞試劑的同時還降低了催化劑用量,產率相當可觀。化學加。隨后赫克對反應條件不斷優化,最終將反應發展成為我們現在熟知的Heck反應(作者注:很多人將Heck反應又稱之為Heck-Mizoroki或Mizoroki-Heck反應,他們主要認為Mizoroki事實上較Heck更早實現了Pd催化下烯烴和芳基鹵化物的偶聯),遺憾的是化學家溝呂木勉早在1980年因癌癥離世,沒能看見成果榮獲諾貝爾化學獎的光榮時刻。

圖6早年具有代表性的Pd催化下的偶聯反應

1979年赫克在拜訪菲律賓期間于當地一家酒店結識了菲律賓籍妻子索科羅(Socorro),赫克于1989年從特拉華大學退休,隨后擔任學校的名譽教授。2006年正式退休后的他便與妻子定居于菲律賓首都馬尼拉,過著安逸的退休生活。2010年榮獲諾貝爾化學獎的通知送達赫克時,他非常高興卻并未顯得很吃驚,或許他對自己的研究成果信心十足,早已預見這一結局。退休后的赫克并沒有其他額外經濟來源,每月可享受2500美元的退休金,按照菲律賓的消費水準足以保證二人過上不錯的生活。

圖7赫克夫婦(左圖)和2010年諾貝爾化學獎典禮(右圖)

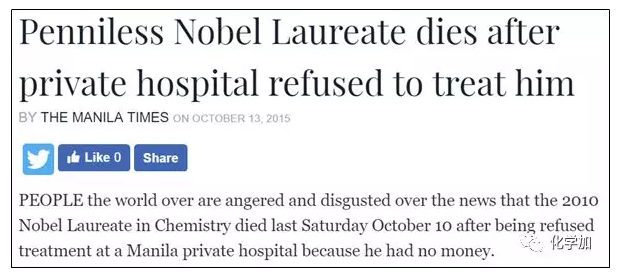

然而,菲律賓人的傳統觀念中,如果家族中某個成員比較富裕就有義務照顧和招待家族其他人,因而赫克妻子的侄子一直帶著自己的妻子兒女與赫克夫婦生活在一起。2012年妻子去世后,赫克便由侄子照顧生活,他的身體也每況愈下,經常出入醫院,用盡家產。2015年10月,赫克突發疾病被送往當地一家頂尖的私立醫院,住院數日后因無法支付巨額醫藥費,醫院拒絕再為其治療,10月10日赫克最終因病重離開了人世。

圖8《馬尼拉時報》對赫克離世的新聞報道

四、結束語

赫克是位極其謙卑和“簡單”的人物,他幾乎將所有的精力都放在了學術研究上,獲得諾貝爾化學獎并前往瑞典領獎應該是他人生中為數不多的高調亮相時刻。與他同時獲得諾貝爾化學獎的另外兩位日本科學家的晚年生活與赫克完全不同,他們二人目前身體硬朗,獲得多項榮譽稱號,并且還擔任部分大學的名譽或講座教授,偶爾還會出席演講活動,同樣是諾貝爾獎得主卻有著截然不同的命運,不禁讓人感嘆世事無常。科學不斷朝前發展,未來在Pd催化的交叉偶聯領域一定還會有新的突破,對于Heck反應的研究也必定不會止步現在,謹以此文緬懷偉大的化學家——理查德·赫克。

參考資料

[1] Johansson Seechurn, Carin CC, et al."Palladium-catalyzed cross-coupling: a historical contextual perspectiveto the 2010 Nobel Prize." Angew.Chem. Int. Ed. 2012, 51,5062-5085.

[2] Govek, Steven P., and Larry E. Overman. "Totalsynthesis of asperazine." J. Am.Chem. Soc. 2001, 123, 9468-9469.

[3] Heck, Richard F. "The palladium-catalyzedarylation of enol esters, ethers, and halides. A new synthesis of 2-arylaldehydes and ketones." J. Am. Chem.Soc. 1968, 90, 5535-5538.

[4] Mizoroki, Tsutomu, Kunio Mori, and Atsumu Ozaki."Arylation of olefin with aryl iodide catalyzed by palladium." Bulletin of the Chemical Society of Japan1971, 42(2): 581-581.

[5]https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2010/heck-bio.html

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/Fkbq4u1xPmEWZcsm4XftEA

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn