對比人工智能發(fā)展和計算機運算能力提升所產生的巨大能耗,人類大腦運算和記憶過程中的超低能耗引起科學界的廣泛興趣。由此,實現類似人類大腦這種節(jié)能高效的計算架構一直是科研工作者探索追求的目標。近年來,通過模仿人類大腦的信號傳導和信息存儲機制進行全新一代計算機或腦機接口設計與開發(fā)的研究已成為應對這個十分重要的科學目標的新趨勢與新挑戰(zhàn)。

2021年8月6日,廈門大學化學化工學院和物理科學與技術學院的雙聘教授侯旭團隊在美國《科學》雜志上受邀發(fā)表了關于新興的仿生納流離子學在未來人工智能、腦機接口技術中具有巨大潛能的Perspective文章。文章以“Bioinspired Nanofluidic Iontronics”為題,重點介紹了近年來納流離子學的發(fā)展歷程,提出了仿生科學將成為納流離子學發(fā)展的新趨勢,并展望了仿生納流離子學在人工智能、腦機接口、類腦智能與人機增強等跨學科交叉領域的廣闊應用前景。

離子學—— 連接計算機與人類大腦的溝通橋梁

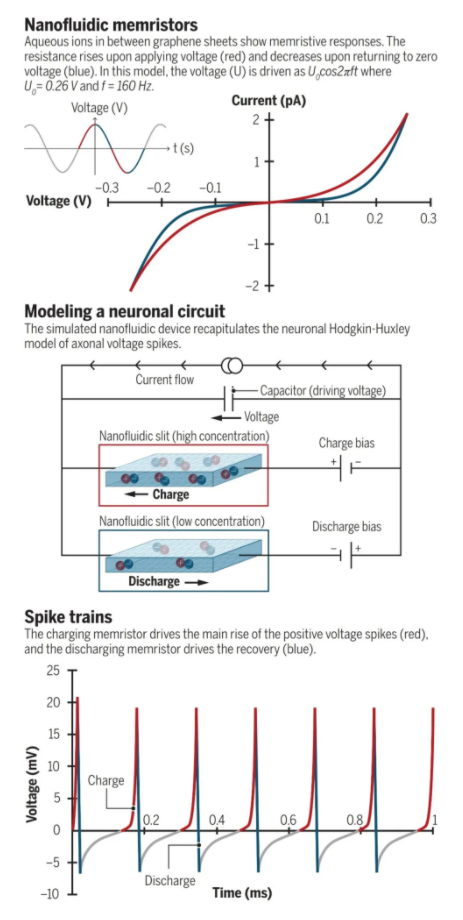

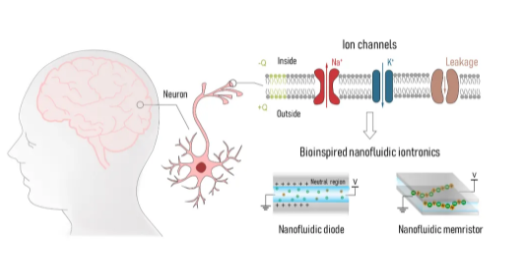

對比傳統(tǒng)電子計算機與人類大腦,在傳統(tǒng)的電子器件中,計算和存儲功能是通過元器件內部電子和空穴的移動作為信號載體來實現的。而在生物系統(tǒng)中,信號載體不再是電子,而是具有不同尺寸、形狀和化學性質的離子,這種信息載體上的差異帶來了電子計算機與人類大腦這兩個系統(tǒng)的本質不同。 離子學的出現,實現了離子傳輸與電導性能的有機結合,是一種將電子特性與離子電導率相結合的信號處理工具,將成為電子器件與生物體系之間最具潛力的信號傳遞與翻譯媒介,建立起生物腦與人工腦之間的界面和橋梁。在生物體系中,眾多生理過程的發(fā)生都源于生物納米孔道中的離子傳輸行為。 為了進一步探索這些生命過程中的物質傳輸機理,納流控作為一門研究納米限域空間中流體行為的新興學科,逐漸成為科學界關注的前沿熱點領域。借助納流控技術和納流器件模仿和實現生命活動中的各種離子傳輸現象也逐漸從想象變?yōu)楝F實。例如,基于二維平面納流器件,Robin等人成功重現了類似于生物神經元產生的電壓尖峰動作電位信號,展現了納流離子器件在模仿生物神經系統(tǒng)行為中具有巨大潛力(如下圖)。 納流離子器件在模仿生物神經系統(tǒng)行為的研究

仿生納流離子器件飛速發(fā)展

受到離子通道具有不同的結構與形狀的啟發(fā),科學家通過實驗或理論手段構建出具有各種不同幾何形狀的納米限域空間,并研究其中不同的離子傳輸行為,這些研究推動著納流離子學的發(fā)展。在一維(1D)納米限域空間中,通過幾何形狀和內表面電荷分布的不對稱設計可以在溶液體系中重現類似二極管的離子整流特性。另外,二維(2D)納米材料,例如石墨烯、氮化硼、二硫化鉬等的出現,為實驗中獲得2D平面限域空間提供的可行性途徑,極大地激發(fā)了納流離子學的進一步發(fā)展。 與1D納米流體相比,2D平面限域擴大了離子傳輸的平移自由度,導致離子之間的相互作用次數增加、相互作用增強、且相互作用形式更加多樣,同時離子運動的滯后效應為離子電路帶來了潛在的記憶效應,為腦機接口和類腦計算等技術的發(fā)展與運用帶來了新機遇。 仿生一維二維納流系統(tǒng)

仿生納流離子學在未來人工智能、腦機 接口、人機增強技術中具有巨大潛能

腦機接口技術(Brain-computer interface,BCI)一直是科幻小說等文學作品中的熱門話題。但是現階段,大腦與計算機的雙向溝通遠未實現實用化,其中一個主要的原因就是這兩個系統(tǒng)采用的是兩種不同的信號傳導介質。基于離子傳導的納流離子器件不僅具有與神經元兼容的信號,還具有與生理水溶液環(huán)境兼容的工作介質,將成為實現大腦與計算機雙向連接互通最具潛力的發(fā)展方向。 對于納流離子系統(tǒng)信號轉換與傳輸機制的基礎研究將進一步深化我們對于同樣基于離子傳導的神經系統(tǒng)中信息交流機制的理解,這將極大地推動納流離子學與交互式BCI、可穿戴/植入式BCI或神經元計算機接口以及類腦智能等的跨學科探索性研究,促進人機智能共生、腦-機智能協(xié)同,最終實現借助人工智能突破生物智能的局限,發(fā)展出兼有生物智能與人工智能優(yōu)勢互補的新型智能形態(tài)。 面向未來的新興仿生納流離子學 所涉及的交叉學科方向

侯旭簡介:侯旭教授,國家杰出青年基金獲得者、國家重點研發(fā)計劃納米科技重點專項項目負責人、閩江科學傳播學者(首批)等。從事仿生液體門控技術與仿生納流離子學等研究十余年,出版了兩本國際學術著作,并以第一或通訊作者在高水平學術期刊如Nature, Science, Nature Reviews Materials, 國家科學評論, Fundamental Research, Science Advances, Nature Communications等上發(fā)表論文50余篇。2018年,獲得中國化學會青年化學獎;2019年,獲得中國膠體與界面化學優(yōu)秀青年學者獎,國際微系統(tǒng)與納米工程峰會優(yōu)秀青年科學家等;2020年,獲得第二屆全國創(chuàng)新爭先獎等,并受邀參加了央視CCTV科教頻道《百家講壇》欄目嘉賓主講科學公開課。現任《Chinese Chemical Letters》高級編委、《Advanced Fiber Materials》、《應用化學》和《物理化學學報》青年編委、Cell 旗下《Cell Reports Physical Science》顧問委員會委員、中國化學會仿生材料化學委員會委員、國際仿生工程學會青年委員會委員等。

論文鏈接:https://science.sciencemag.org/content/373/6555/628

課題組:https://xuhougroup.xmu.edu.cn/

參考資料

聲明:化學加刊發(fā)或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn