“限域催化”是多相催化中的一個重要概念——由于限域空間對反應物種物理化學性質及吸附擴散行為的影響,在限域空間中的催化反應通常比宏觀體系中的反應具有更高的活性和選擇性。然而,限域作用增強反應性能的本質機理仍不明確,成為限域化學領域的一個亟待解決的挑戰性難題。

近日,西安交通大學電氣學院、電力設備電氣絕緣國家重點實驗室新型儲能與能量轉換納米材料研究中心石建穩副教授團隊與德國馬普膠體與界面研究所Aleksandr Savateev博士及中科院理化所江雷院士合作,利用石墨相氮化碳(g-C3N4)納米管膜的一維限域孔道實現了高效光催化過程,證明了納米限域微環境在調控催化性能上的重要作用。

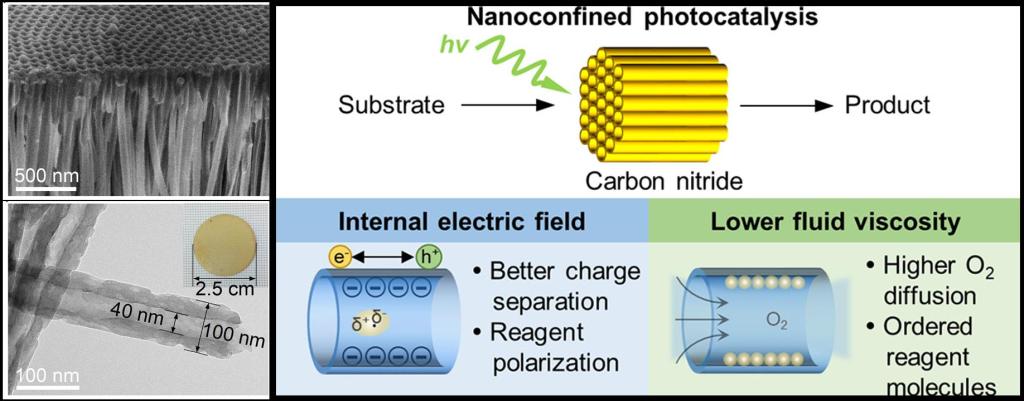

該研究工作基于空間限域和流動化學耦合效應,利用g-C3N4納米管膜的內腔(直徑40 nm)作為微型反應器,用于連續流動體系中的光催化有機轉化反應。該催化劑每秒每平方米表面上可降解的亞甲基藍分子數為9.19×1021,數量級遠超過文獻中報道的宏觀體系催化劑活性。納米金修飾的g-C3N4納米管膜在芐胺氧化偶聯制備亞胺的反應中表現出良好的光催化性能,其表觀量子產率為1.9±0.7%,是宏觀體系催化劑性能的兩倍。進一步研究發現,該限域環境具有對流體性質和電子轉移特性兩方面的調變作用:限域孔道內流體的實際流速遠大于理論流速,進而可能造成氧氣的擴散系數增大、反應物分子在固液界面處的有序性增強;納米管內腔帶負電的基團可以形成內建電場,進而引起反應物分子的極化、促進光生電子-空穴對的空間分離。這些“協同限域效應”使g-C3N4納米管腔內的光催化反應表現出明顯不同于宏觀反應的特性。該研究工作提供了一種在不改變催化劑組成的情況下,利用g-C3N4納米管的管腔結構,達到調控空間內物質的物理化學性質,進而提高光催化效率的有效途徑,對揭示空間限域效應作用機理、拓展其在催化領域的應用具有重要的意義。

該研究工作以“Enhanced Organic Photocatalysis in Confined Flow through a Carbon Nitride Nanotube Membrane with Conversions in the Millisecond Regime”(氮化碳納米管膜限域空間用于增強毫秒尺度下的流動相光催化有機轉化)為題發表在材料領域權威期刊 ACS Nano 上。論文第一單位為西安交通大學電氣學院,第一作者為電氣學院博士生鄒雅珺。該工作得到了國家自然科學基金、國家留學基金委等項目的資助,實驗測試得到了西安交大分析測試共享中心的大力支持。

石建穩副教授團隊主要從事能源與環境催化的研究工作。近年來,該團隊在該領域開展了系列原創工作,在《納米能源》(Nano Energy)、《應用催化B:環境》(Applied Catalysis B: Environmental)、《ACS納米》(ACS Nano)、《ACS催化》(ACS Catalysis)等權威期刊發表影響因子大于10的論文20余篇。

論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c09661

研究團隊網頁:http://gr.xjtu.edu.cn/en/web/jianwen.shi/home

參考資料

[1] 西安交大科研團隊在納米限域光催化研究方面取得重要進展http://news.xjtu.edu.cn/info/1004/132046.htm

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn