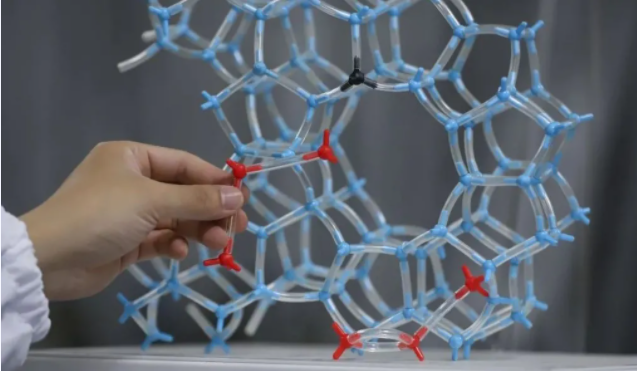

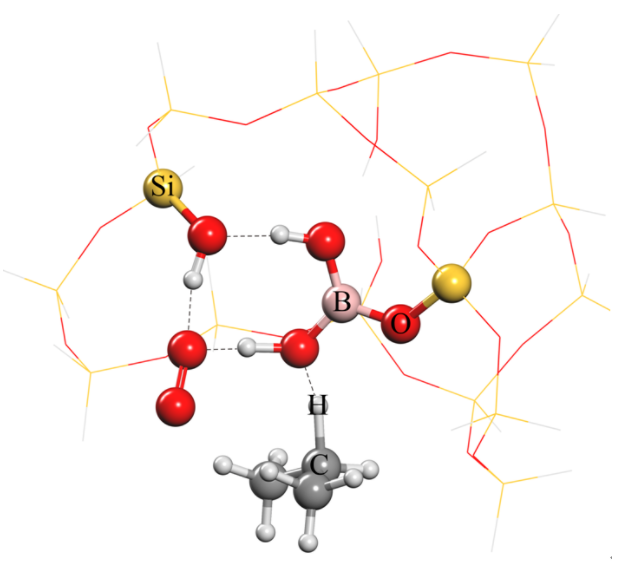

圖:具有特定配位環境硼中心的催化劑分子模型

新技術,向丙烷要丙烯

丙烯是全球產量最高的基礎有機化工原料之一。放眼四周,聚丙烯(PP)塑料瓶、晶瑩剔透的“有機玻璃”(甲基丙烯酸甲酯),甚至嬰兒的尿不濕(聚丙烯酸)等都是丙烯深加工的產物。近年來,丙烯的需求量持續上升,中國的丙烯產量接近全世界的三分之一,是當之無愧的丙烯制造大國。

工業上,傳統的方法是“向石油要丙烯”,丙烯由石油的催化裂化而來,形象地說,就是將石油中長鏈條的碳基分子,“剪切”成一個個短促的丙烯分子。“這一路線的局限在于對石油的依賴。”肖豐收教授團隊一直致力于碳基能源的高效利用,他們注意到,丙烯不但可以從石油中獲得,還可以“向丙烷要丙烯”——丙烷脫氫制丙烯的技術路線正在崛起。“這項技術直接讓丙烷‘脫’去兩個氫后變成丙烯,是一條擺脫石油依賴的技術路線。”課題組成員,王亮研究員介紹,“這項技術另一個優勢在于丙烷非常便宜,通過脫氫技術,就能變為經濟價值更高的丙烯。”

丙烷在自然界中大量存在,它是頁巖氣的主要成分。在沒有更好的利用技術之前,丙烷的“宿命”曾是燃燒。面對龐大的丙烷儲量,人類的雄心不可能止于就這樣隨隨便便地燒掉。丙烷脫氫制丙烯技術的出現讓丙烷有了發揮更大價值的可能。

在全世界“上新”的丙烯生產線中,丙烷脫氫制丙烯的技術已經開始占據主導。但值得注意的是,這類技術的“目錄”下還分成兩條路線:無氧脫氫與有氧脫氫。目前實現應用的是前者,它采用是昂貴的貴金屬催化劑或者有毒的鉻系催化劑,同時有不可避免的積碳與失活問題,需要頻繁再生以保證反應的進行。

而另一條有氧脫氫路線(ODHP)有望在能耗和抗積碳方面顯示優勢,科學界對它已經研究了幾十年,仍沒有“找”到滿足工業生產實際的催化劑,因此尚未在工業上實現。

再探“死胡同”

工業線上的需求重新回到實驗室,從科學層面尋求答案。肖豐收說,一種優良應用前景的催化劑,必須同時具備選擇性好、催化活性高和耐力持久等要求。在這些要素中,選擇性好是第一位的,這也是有氧脫氫路線遇到的最大難題。由于丙烯性質活潑,反應中很容易“剎不住車”而發生過度氧化,導致催化劑的選擇性不足。

希望的火花曾出現在2016年。美國威斯康辛大學的I.Hermans團隊和大連理工大學的陸安慧團隊相繼發現了氮化硼在丙烷有氧脫氫中優良的選擇性。這一研究引發了學界的研究熱情,但這波研究熱情很快“熄滅”了,陸續有研究指出,氮化硼選擇性雖好,但催化活性和抗水穩定性還很難滿足實際需求,學界還形成了一致的消極判斷:硼催化劑的催化活性來源于多個硼中心。孤立的硼,不行。

肖豐收和王亮團隊重新走進傳說中的“死胡同”去一探究竟。多年催化劑研發經驗告訴他們,里面還有許多有待探明的科學問題,比如,硼基催化劑的活性位點在哪兒?它是怎么發揮催化活性的?為此,課題組設計了一種以孤立的硼為中心的沸石分子篩催化材料。沸石分子篩是一類常見的多孔材料,因其孔道直徑通常不到一個納米,可以用來“篩分子”而得名。

圖:肖豐收教授(左)與第一作者周航在實驗室

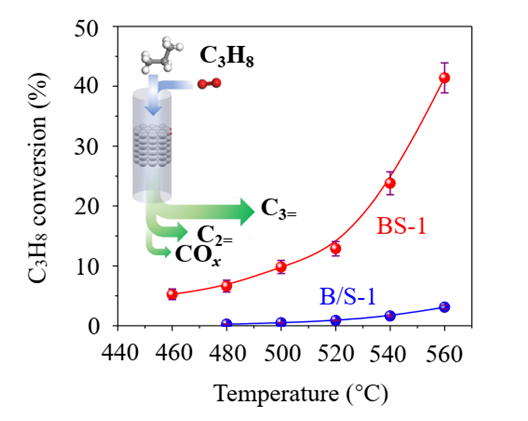

王亮說,催化劑的設計,除了關注活性位點本身外,其所處的“環境”也是關鍵。“也就是說,‘鄰居’是誰,怎么布局也同等重要。”王亮介紹說,課題組使用了一種結構更為常見的沸石分子篩材料。在這種結構中,硼周圍有硅氧物種與它配位,硼是孤立的硼,而不是多聚的硼。令課題組驚喜的是,這種具有特定配位環境硼中心的催化劑在丙烷有氧脫氫反應中表現出了優異的催化性能,遠超傳統的負載型氧化硼催化材料。孤立的硼,可以!

圖:BS-1和具有同樣B含量的負載型B/S-1催化劑的丙烷脫氫性能數據

孤立的硼何以“復活”?

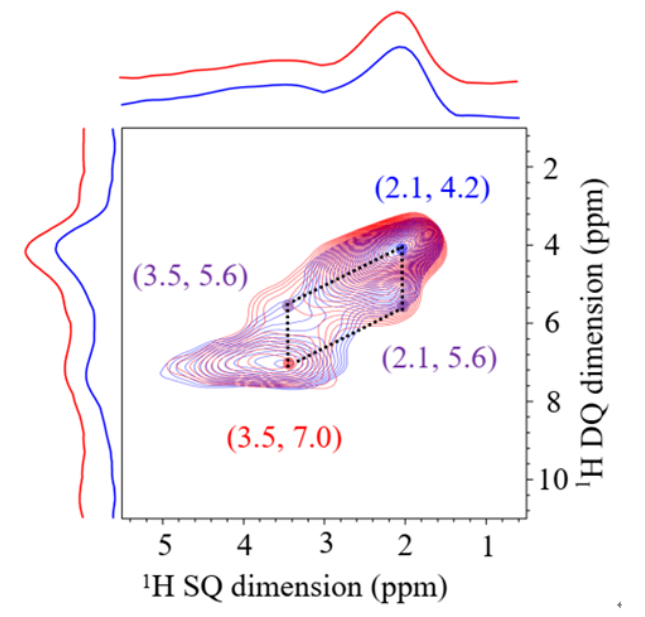

“開始時我也沒有十分把握,畢竟那么多人都說過孤立的硼不行。”肖豐收說,課題組與中科院精密測量科學與技術創新研究院(原“武漢物理與數學研究所”)、遼寧石油化工大學、北京理工大學等的單位合作,通過原位紅外、二維固體核磁共振譜和飛行時間質譜等,“眼見為實”地確認了硼是孤立存在于沸石骨架中。這種催化劑的硼中心具有硼雙羥基結構并且鄰近存在與之相關的雙硅羥基,以-B[OH…O(H)-Si]2的配位形式存在。

圖:二維H-H相關固體核磁辨識BS-1中-B[OH…O(H)-Si]2位點

研究人員還進一步解釋了優良催化性能的原因:在丙烷脫氫反應中,硼雙羥基和其中一個硅羥基協同可以同時活化丙烷和氧氣分子,形成穩定的中間體并進一步轉化為丙烯,其反應能壘明顯優于單硼羥基結構。另外,Si-O-B鍵在反應過程中的可逆水解-縮合過程,有效抑制了分子篩的脫硼形成水溶性的硼酸,實現了優異的穩定性。

圖:-B[OH…O(H)-Si]2在丙烷氧化脫氫反應中過渡態結構

在連續220個小時的“耐力”測試中,以這種新型沸石分子篩催化的有氧脫氫過程,保持了高達83%的選擇性,轉化率為32.9-43.7%,各項性能穩定。論文評審專家認為,這項研究打破了孤立硼中心無法催化丙烷脫氫反應的傳統認知,進一步加深了對丙烷脫氫及其活性中心的認識,向著工業上實現丙烷有氧脫氫制丙烯邁出了重要的一步。

論文的第一單位為浙江大學化工學院和生物質化工教育部重點實驗室。肖豐收教授、王亮研究員、鄭安民研究員和孟祥舉教授為論文的通訊作者,浙江大學的周航博士為論文第一作者,精測院的易先鋒博士和遼寧石化大學的惠宇博士生為共同第一作者。遼寧石油化工大學宋麗娟教授、秦玉才副教授、北京理工大學馬嘉璧副教授、精測院的陳偉博士等為本工作的結構和機理研究提供了幫助。

本工作得到了國家自然科學基金優青項目(21822203)、重點項目(21932006、22032005、U1908203)和浙江省自然科學基金杰青項目(LR18B030002)的資助。

論文鏈接:https://science.sciencemag.org/content/372/6537/76

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn