中國科學技術大學“黑磷復合材料的‘界面重構’實現高倍率高容量鋰存儲 ”

近日,由教育部科技委組織評選的2020年度“中國高等學校十大科技進展”結果揭曉。中國科學技術大學主導完成的“黑磷復合材料的‘界面重構’實現高倍率高容量鋰存儲 ”入選2020年度“中國高等學校十大科技進展”。多領域技術(如電動汽車和5G通信)的進步對具有快充能力的高能量密度電池需求日益迫切,然而高能量密度和快充能力難以兼得。能量通過鋰離子與電極材料的化學反應進出電池,電極材料對鋰離子的傳導能力是決定充電速度的關鍵。

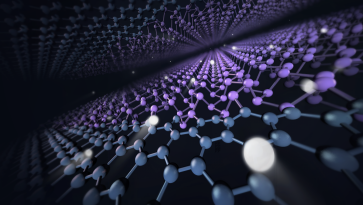

圖1:黑磷(紫色)、石墨(灰色)邊界鍵合結構示意圖

黑磷是白磷的同素異形體,特殊的層狀結構賦予它很強的離子傳導能力和高理論容量,是極具潛力的滿足快充要求的電極材料。然而黑磷容易從層狀結構的邊緣開始發生結構破壞,實測性能遠低于理論預期。我校季恒星教授與合作者提出了一種嶄新的“復合材料界面重構”設計策略,用于提高鋰離子的擴散速率。研究團隊利用高能球磨的辦法將黑磷和石墨的層狀結構撕裂,在層狀結構的邊界暴露出的磷、碳原子相結合使黑磷和石墨納米片通過磷-碳共價鍵相連。化學加,加您更精彩。這種結合誘導黑磷和石墨肩并肩平行排列,打開離子進入黑磷的通道。更進一步通過聚合物包覆優化固態電解質界面膜,使鋰離子能夠快速進入復合材料。材料在壓實密度1.49 g/cm3的條件下可在13 A/g的電流密度實現近500 mAh/g的儲鋰容量,穩定循環2000次。如果能夠實現這款材料的大規模生產,找到匹配的正極材料及其他輔助材料,并針對電芯結構、熱管理和析鋰防護等進行優化設計,將有望獲得能量密度達350瓦時/千克并具備快充能力的鋰離子電池。在一技術的基礎上,團隊將在基礎研究層面和規模制備技術方面繼續探索。

研究成果于2020年10月9日發表在《Science》上,該工作被新華社、《中國科學報》、《中國青年報》、《經濟日報》、《解放日報》、央廣網等國內媒體,英國The Independent(《獨立報》)、C&EN、EurekAlert、ChemEurpe、Phys.Org等國際主流媒體報道。固體界面共價鍵合的結構設計策略為基于已有電化學體系提高電極倍率性能,解決電池能量密度和功率密度相互掣肘的難題提供了全新的思路。

哈爾濱工業大學“新一代飛船輕質多尺度抗燒蝕防熱復合材料技術”

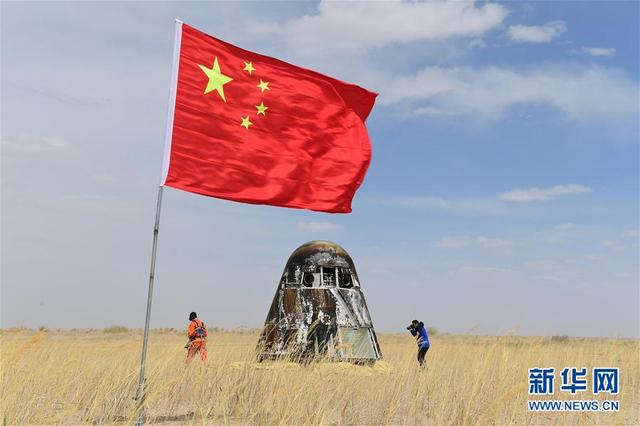

由教育部科技委組織評選的2020年度“中國高等學校十大科技進展”近日揭曉,我校主導完成的“新一代飛船輕質多尺度抗燒蝕防熱復合材料技術”入選2020年度“中國高等學校十大科技進展”。

新一代飛船是面向未來載人登月及深空探測等需求而研發的新一代多功能天地往返運輸飛行器。新一代飛船要求具備第二宇宙速度的返回能力,同時承載更大的有效載荷,對返回艙熱防護結構的輕量化、防隔熱、維形和長時間服役能力等方面提出了更為苛刻的要求,是未來載人登月并返回所面臨的關鍵科學問題和技術瓶頸之一。

航天學院復合材料與結構研究所與北京衛星制造廠有限公司研究團隊歷經十余年聯合創新攻關,提出了整體式連續纖維增強改性酚醛的多尺度有機-無機復合設計新方法,發明了近室溫前驅體陶瓷原位聚合和微納多孔結構自生成工藝,解決了高熱流、高焓值和長時間再入條件下輕質防熱材料的多組元結構協同抗氧化燒蝕技術難題,獲得了極端環境下防熱材料的寬溫域燒蝕邊界條件和使用極限,實現了直徑近5m的超大尺寸三維異形連續編織物整體成型防熱大底、側壁和頭罩的仿形制造,建立了新型輕質多尺度抗燒蝕防熱復合材料的理論體系和生產工藝規范。

2020年5月8日,搭載“長征五B”運載火箭的新一代載人飛船試驗船安全返航,試驗取得圓滿成功,新型輕質多尺度抗燒蝕防熱復合材料結構表現出優異的氣動外形穩定性、抗氧化燒蝕和隔熱性能。與傳統防熱材料相比,熱防護系統整體減重30%以上,承受住了實際再入返回過程中近3000℃的高溫長時間燒蝕。新一代飛船防熱材料為我國自主設計和研制的新型材料,總體技術達到國際先進水平,將為未來載人登月和深空探測等任務提供重要技術支撐。

上海交通大學“射頻集成電路EDA關鍵技術與工具”

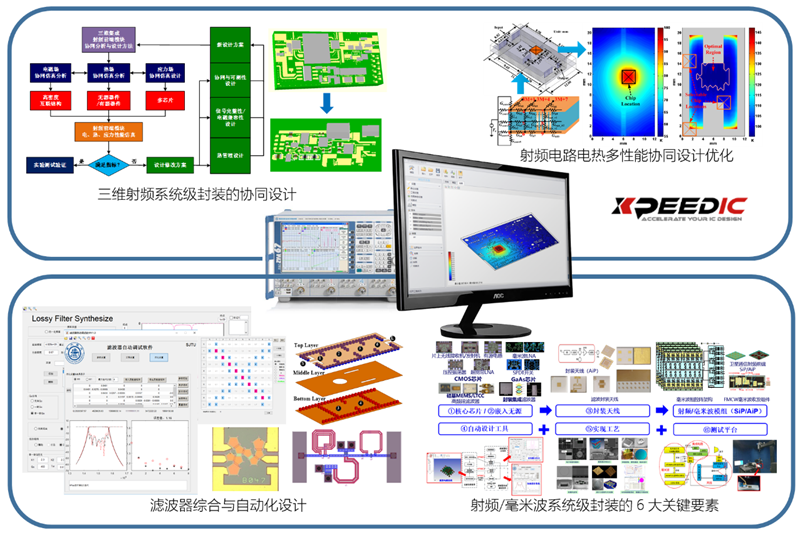

2021年3月4日,2020年度“中國高等學校十大科技進展”揭曉。上海交大毛軍發院士領導的“射頻集成電路EDA關鍵技術與工具”研究項目入選。

射頻集成電路指工作在射頻頻段的集成電路,是無線通信、雷達探測、智能傳感等重要領域的基礎。但在其電子設計自動化(EDA)技術與工具方面的不足是制約我國射頻技術與產業自主發展的一個痛點。

毛軍發院士領導的聯合團隊針對射頻集成電路EDA關鍵科學技術問題和國家重大戰略需求,突破電磁和耦合多物理場高效分析設計的理論方法,研發出我國首套系列化射頻集成電路EDA商用軟件工具,功能涵蓋射頻電路電磁和多物理特性建模仿真、自動化綜合設計、多性能多功能協同設計等,主要性能指標領先國際主流軟件,已應用于華為、中芯國際、中電科集團等近200家企業,為我國多個型號裝備研制發揮了關鍵作用。化學加,加您更精彩。2019年11月至今在知識產權和工具鏈上形成完整布局,實現仿真設計業務上云,相關成果在IEEE Proceedings上發表綜述論文。

該項工作走出了一條射頻集成電路EDA技術與工具自主可控的創新突圍之路,引領了學科發展與行業進步。相關成果登記計算機軟件著作權48個,獲重要獎勵11項。培育出我國第一家射頻電子EDA商用工具提供商芯和半導體科技(上海)有限公司,該公司2019年獲“中國IC設計成就獎”。

武漢大學“天空地遙感數據高精度智能處理關鍵技術”

由教育部科技委組織評選的2020年度“中國高等學校十大科技進展”結果揭曉,武漢大學李德仁院士牽頭完成的“天空地遙感數據高精度智能處理關鍵技術”入選。這也是李德仁院士團隊成果第2次入選該項目。

李德仁院士帶領團隊歷時十五年,圍繞我國高分遙感系統“好用”和“用好”的目標,在2020年高分辨率對地觀測系統(高分專項)收官之年,依托天空地多尺度高分遙感對地觀測體系取得了重要進展。研究成果解決了衛星遙感全球高精度定位、空地遙感高精度定位定姿兩個“卡脖子”技術難題和遙感信息實時智能服務的關鍵性科學難題,應用在高分系列衛星在內的40余顆衛星處理系統中,首次在軌實現了國產衛星時敏目標實時定位與輻射校正、幾何校正等處理,利用夜光遙感技術評估新冠病毒疫情防控中復工復產從南到北的變化規律,取得顯著成效。

高分辨率對地觀測是利用天空地高分辨率遙感手段獲取有效信息,滿足經濟建設、國防建設和大眾民生的需求,代表了科學前沿、信息產業的新方向,體現國家核心競爭力。為了發展自主高分對地觀測體系,我國于2006年將高分專項列入了國家中長期科技發展規劃。

山西大學“基于里德堡原子的微波電場精密測量”

由教育部科技委組織評選的2020年度“中國高等學校十大科技進展”近日揭曉,山西大學激光光譜研究所賈鎖堂教授研究團隊的科研成果“基于里德堡原子的微波電場精密測量”入選。

本次入選的科研成果由賈鎖堂教授、肖連團教授、張臨杰教授、景明勇博士、胡穎教授、馬杰教授及張好副教授共同完成。該團隊在國際上首次實現里德堡原子微波超外差接收機,極大提升了微波電場場強的探測靈敏度,提出基于可控原子體系的微波超外差測量新原理和新技術從根本上避免了經典微波測量方法中自由電子隨機熱噪聲的影響。通過對原子量子狀態進行光學非破壞測量獲得微波的強度、頻率、相位等信息,可達到原子投影噪聲極限靈敏度。由于原子性質穩定,原子測量體系僅通過單次校準過程便可以將微波測量溯源到國際標準單位制,使得其在測量精度上相對于經典測量系統具有顯著的優勢。

該科研成果引起了國內外相關領域研究人員的極大興趣,也獲得了媒體廣泛關注,于2020年12月30日入選了“2020中國光學領域十大社會影響力事件”。該項技術的突破,將有助于推動微波電場精密測量領域的發展,在國防安全、微波通信、量子計量、電子信息等領域具有重要的應用價值。

中南大學“空天運載裝備鋁合金環形構件高性能制造方法與應用”

3月4日,由教育部科技委組織評選的2020年度“中國高等學校十大科技進展”揭曉。中南大學鐘掘院士主持完成的“空天運載裝備鋁合金環形構件高性能制造方法與應用”入選。

鐘掘院士團隊與中國運載火箭技術研究院、西南鋁等單位通力合作,攻克了世界最大長征九號重型運載火箭?10米級整體貯箱過渡環、武器筒段制造重大技術難題,大幅提升空天運載工具結構整體性能水平,研究成果可用于多型號空間運載裝備,應用于多家空天裝備材料與構件制造企業,為我國空天運載提升提供了重要支撐。

圖為研制成功的世界最大重型運載火箭?10米級整體貯箱過渡環

(部分高校尚未公布,待補充)

(以上介紹順序不分先后)

參考資料

[1] 中國科學技術大學,我校成果入選2020年度“中國高等學校十大科技進展”http://news.ustc.edu.cn/info/1055/74422.htm

[2] 哈爾濱工業大學,我校成果入選2020年度“中國高等學校十大科技進展”http://news.hit.edu.cn/2021/0312/c1510a220879/page.htm

[3] 上海交大毛軍發院士成果入選2020年度“中國高等學校十大科技進展”https://news.sjtu.edu.cn/jdyw/20210311/143007.html

[4] 武漢大學成果入選2020年度“中國高等學校十大科技進展”http://news.whu.edu.cn/info/1015/63699.htm

[5] 山西大學,我校科研成果入選教育部中國高校十大科技進展https://news.sxu.edu.cn/sdyw/e43c636f9061410a913c937f050a31ce.htm

[6] 中南大學鐘掘院士團隊科研成果入選2020年度“中國高等學校十大科技進展”http://news.csu.edu.cn/info/1002/148279.htm

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn