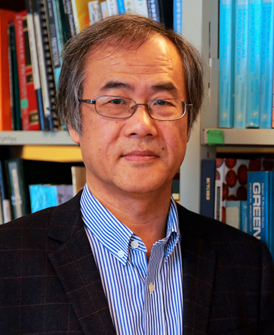

宋微波

纖毛蟲,原生動物中結構最復雜、多樣性最高的一個大類群,廣泛分布于淡水、海水、極地、土壤中以及各類動植物宿主體內外。在那里,它們扮演了形形色色的角色:微食物網內的能量轉運樞紐、環境清道夫、水體生態系統的保護者、基礎科學研究用材料、細胞水平的模式動物、養殖動物的病害等等。但億萬年來,這些無處不在的單細胞微小生物,雖然與人類的生存環境息息相關,卻長期遠離人們的視線。

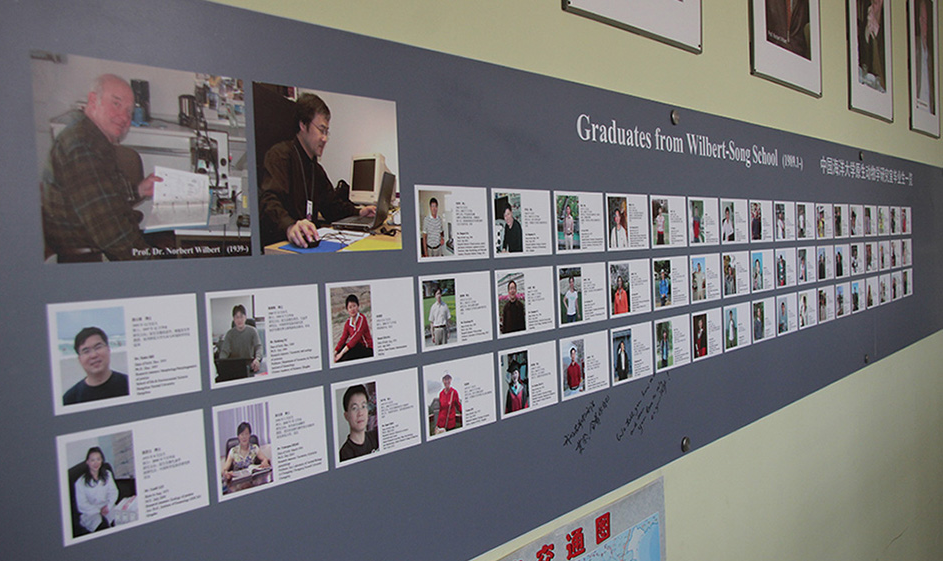

追溯到上世紀80年代,在我國,有關海洋纖毛蟲這一大類群的研究長期處于空白狀態。1989年初,從聯邦德國波恩大學學成歸國的青年博士宋微波全心投入到海洋纖毛蟲的研究事業中,在其30年的努力中,從一個人發展成為一個團隊,直至成為一所學校的人才培養基地,一批批新人從這里學成和畢業,一夜梨花般走向國內外并生根、開花;一項項成果在這里形成和匯聚,無聲地向世人展示著創造者的堅守、影響力和地位;30年春華秋實,講述了中國科學院院士宋微波耕耘與收獲的故事。

成長記憶

一名造紙工人的大學夢

1958年,宋微波出生在魯西南的一個小縣城,微山縣。 “文革”風雨襲來之時,宋微波的父親受到了沖擊,家庭被卷入到無奈、無助又無盡的動蕩之中。那些年,宋微波最能回憶起的甜蜜時光是在泗水一中小小的圖書室:得益于家在學校的條件,母親在孩子們的周末、假期及因動亂而休學等閑暇時間,設法安排他們到早已空無一人的圖書室讀書和做功課。在那里,宋家三兄弟得以避開周圍的喧囂和外界的傷害,逐漸培養起讀書與求知的愛好,并為他們未來成長和獨立學習能力的建立奠定了基礎。

1975年,高中畢業后宋微波被分配到微山造紙廠,成為一名造紙工人。工廠的工作條件十分惡劣,“三班倒”的作息制度讓人的生物鐘始終處于紊亂狀態,還有震耳的噪音、刺鼻的氣味、無處不在的蚊蟲、夏天的悶熱、冬天冷水刺骨……在艱苦的環境中,宋微波依然沒有放棄讀書學習的習慣。他所在的打漿車間,經常會收到一些等待銷毀的書籍,這些本來屬于“四舊”的禁忌讀物,無意間成為那個特定年代的精神食糧。他和伙伴們想方設法將書籍悄悄保留下來。“到1978年離開工廠的時候,發現自己的床下堆滿了各類書。”工廠快節奏的工作方式使得宋微波只能在夾縫中發展自己的愛好——美術,這種“安排和利用點點滴滴時間以便完成預定任務”的習慣的養成,在他后來的大學生涯中更是大放異彩。

1977年秋季,恢復高考的消息傳到造紙廠,群情沸騰之下,200多人的工廠竟有一半以上的工友蜂擁到備考大軍中。工廠嚴禁任何人離崗復習,復習資料又極端匱乏。在當時,任何性質的參考書或教科書都還來不及上市,因此,廠圖書室的館藏就成了獲得復習資料的希望所在,“還算幸運,找到一本撕了封面的代數與幾何的合訂本,其他資料早被人搶光了”,他回憶道。為了孩子的備考,遠在外地工作的母親擔當起給孩子們搜集、提供復習資料的重任:用復寫紙將數學、物理、化學等各類材料照貓畫虎地謄寫成多份,通過郵局,持續不斷地寄給分處三地的孩子。“母親很偉大,回想起當時每周收到她寄來的厚厚的信封,里面該包含了多少做母親的期望和寄托!”1977年冬天,宋微波和千千萬萬渴望改變命運的年輕人一起走進了久違的考場。年初得到了初戰告捷的消息,他是廠里唯一通過初選線的考生,在不知成績的情況下,心高氣盛的他填報了北大、清華、山東大學這三所向往已久的學校。但很快他就嘗到了盲目和無知的苦果——落榜。再次備考已是轉年的2月,第一次高考的失利,極大地激發了他的學習潛能,三個月的嘔心瀝血,功夫不負有心人,1978年高考,他如愿考入山東海洋學院,大學之路由此展開。

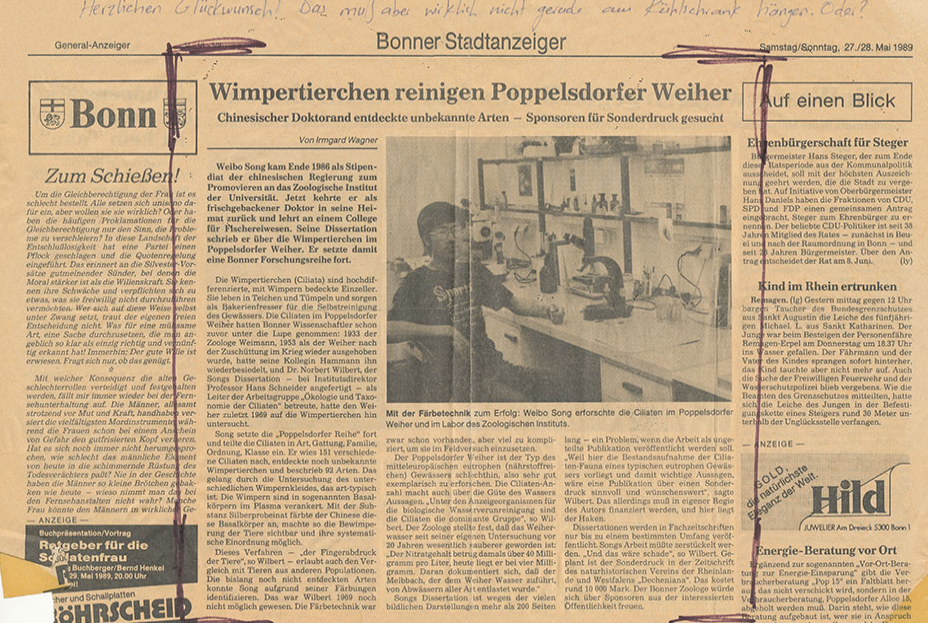

1989年聯邦德國波恩市的報紙對宋微波事跡的報道

求學之路

一個以勤奮為標簽的學子

1978年秋,懷著對大學的憧憬,宋微波踏上了開往青島的火車。“班上42個同學,大部分是從社會上以往屆生的身份考進來的,有太多的知識需要補習。班級內,籠罩著濃濃的拼學習、爭上游的氣氛。而每個人又有各自不同的知識背景,這就要求必須自己制定學習計劃和時間表,自己給自己施加壓力。”前期的自學經歷和特殊的備考背景現在發揮了作用,無需督促與指點,宋微波可以很好地應對突如其來的課程的考問。他回想當時的情景說,班中許多同學的英語都從ABC補起,面對許多領跑在前的同學,挫敗和落差感是最常態的困擾。大學四年,每次放假回家,他都要帶回一冊《新概念英語》或《許國璋英語》,給自己的死任務是:一天一課進度,一天學習20到30個新單詞,經過四年的惡補,效果彰顯:到大學畢業時,英語不僅在聽說讀寫方面完全趕上了大學本科英語的標準進度,更成為他后來受益終身、可以在任何場合下熟練運用的交流工具。

1982年本科畢業時,國內研究生制度剛剛步入正軌,宋微波選擇在無脊椎動物學家尹左芬教授門下繼續攻讀碩士學位。研究生期間,在導師提供的選項下,他選擇跟隨孟慶顯教授從事對蝦體表的病害纖毛蟲研究,這是他人生中一個彌足珍貴、一次定終身的選擇!從此開啟了他伴隨終生的纖毛蟲學研究之路。

1985年碩士畢業,宋微波留校任教。就在這時,他迎來了人生的又一次重大機遇:1985年秋,國家在部分部屬高校中選派一批青年教師出國進修,去英語國家進修資助1年,去非英語國家資助2年。“我選了2年的非英語國家,因為當時感覺很明確:在外學習的時間越長,研究加深的機會就越多。”宋微波依然清楚地記得當年的心路。在一位國際同行的推薦下,他選擇了聯邦德國波恩大學為進修目的地。為此的代價是先過德語關,在同濟大學留德預備部歷經一年的魔鬼式強化學習,他成為最終通過考試的約半數幸運者中的一員。1986年6月,抱著莫名的信心和對未來的憧憬,他踏出國門,拜讀于波恩大學著名原生動物學家Wilbert教授門下。

憑著3年碩士期間所積累的專業知識和研究技能,宋微波很快融入導師的研究之中并得到充分認可。經導師協助和推薦,他放棄了原定的進修計劃并迅即完成了學生注冊和博士就讀。為盡快拿到博士學位,他再次將自己逼上絕境:他放棄周末、假期,夜以繼日,力爭用兩年時間完成3至4年的工作量。那是一段不堪回首的時光。兩年零3個月的博士研究,每天的節奏常常是:一早起來去聽課、采集或扎進實驗室工作,午飯時路過圖書館,把需要借閱的書目填表提交給管理員,飯后過來取走文獻去拷貝,下午做水樣分析、處理數據、繪圖統計、郵件交流、暗室操作,晚上回到宿舍,整理白天的素材和查找準備第二天的所需文獻等,直到夜深……撰寫論文的后期,他干脆把宿舍的窗簾拉上,“那樣就分不清白天黑夜,完全按照自我狀態和工作需要安排作息”。

那段留學歲月的瘋狂投入和刻苦曾在他離開波恩大學后很長一段時間里成為同事們的美談之一。他的導師Wilbert教授在他畢業后,曾專門給中國駐聯邦德國的大使館教育處寫信,建議表彰這位勤奮努力的年輕人。波恩當地報紙還專門對他的工作事跡進行了報道。作為付出的回報,他以《波恩帕氏水體周叢纖毛蟲分類與生態》為題的論文而獲得了理學博士學位。該論文第一次對富營養水體內周叢纖毛蟲的區系組成和時空變化作了全面、完整的研究。后來在德國出版,獲得了國際原生動物學會主席、美國馬里蘭大學的Corliss教授的高度贊賞,他在一封通信中評價該工作為“周叢原生動物研究作出了一大貢獻”。借該論文的影響,宋微波于1992年獲得了國際原生生物學家學會頒發的Foissner基金獎。

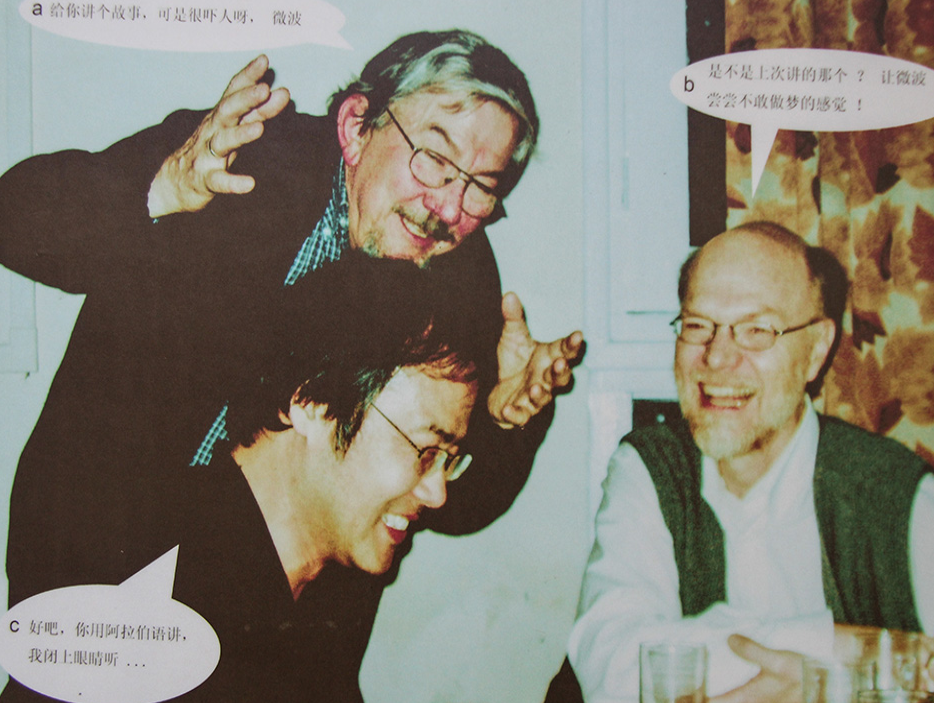

宋微波教授與國際原生動物學家Klaus Hausmann、Denis Lynn(右)在一起

科學研究

從斗室到國際海洋纖毛蟲學的研究中心

中國海洋大學水產館2號樓二樓陽臺右側,是一個約6平方米的封閉空間。這里曾是宋微波1989年初剛回國時搭建的第一個實驗室。作為一個新人,他從學校申請獲得的資助是3000元啟動經費,“在當時,1500元僅可以買一臺最低檔的冰箱,而3000元,剛好可以買一臺針式打印機。”談起科研起步時的窘迫,宋微波記憶猶新。幸運的是,在那最困難的時期他得到了當時眾多前輩和同事力所能及的無私幫助。他至今難忘所收到的第一筆馳援:1990年,時任水產系副主任管華詩,在聽到宋微波的工作困境后,毫不猶豫地將其所獲的山東省自然科學基金的申報機會全額給了他,12000元,當時是一筆不菲的項目,堪稱雪中送炭。回顧回國后的發展,他一直稱自己在學術人生中遇到了太多的像管華詩教授那樣的“貴人”,在他事業和工作的每個階段,始終得到了歷任領導和同事的關懷與幫助,包括眾多高規格的榮譽、各種機會和學校政策上的扶持,這些都讓他深深地感恩和難忘,這也培養了他作為一名海大人長期以來視海大為自己立命之本的忠誠意識和強烈歸屬感。

20世紀90年代初,國內的科研氛圍尚不濃郁。在學術界,原生動物研究更不被人們重視,對于海洋纖毛蟲的研究近于空白。長期以來,在國際上幾乎完全沒有來自中國的聲音。“這也是為什么我們在這個領域工作了這么久,一直還在繼續和擴展的原因。”宋微波說。作為一個拓荒者,他帶領團隊開展了堪稱壯舉般的、持續30年的圍繞纖毛蟲分類、區系研究。在這些大工程中,他先后組織了近30位博士生參與其中,猶如螞蟻搬家,逐個類群、逐個海區、逐個生境地完成了我國黃渤海、南海自由生活纖毛蟲所有常見類群的研究,在全球范圍內首次形成了溫帶、亞熱帶海洋中近岸各類生境中纖毛蟲物種多樣性的全面、系統的本底資料。這項工作也促成了今天國際海洋纖毛蟲學研究新格局的形成,在全球范圍內,如此全方位、高標準地針對溫帶—熱帶的纖毛蟲區系完成這樣一個浩大工程,尚屬首例。他同時還主持了對海水養殖環境中病害原生動物的探索,出版了該領域首部專著《海水養殖中的危害性原生動物》。

他研究工作的另一個重要分支,在纖毛蟲細胞學領域。他和他的學生在過去20多年的研究中,圍繞眾多代表性類群,揭示了大量細胞分裂過程中結構分化、模式形成的新現象。他們在該領域所取得的成就,構成了國際上該分支領域的核心成果:對國際原生生物學領域5家主流刊物的統計顯示,全球范圍內最近10年的相關文章中,他及學生所完成的工作構成了該領域相關成果的2/3,并由此在國際上形成了廣泛的應用和重要影響。

在他的帶領下,團隊最近十幾年來將分子生物學技術引入到系統學研究中,先后開展了對纖毛門內各大類群的標記性基因測序、對系統演化關系的分析和探討,成果累累。特別是最近幾年的工作,連續有9篇文章發表在該領域著名刊物《分子系統發育與進化》上。他的團隊所提交的標記性基因序列形成了國際GenBank 信息庫中纖毛蟲類群的重要組成,成為國際纖毛蟲分類學—系統學—基因組學研究的重要檔案資料。

與此同時,宋微波積極活躍于國際學術界,他與多位國際同行先后策劃和領導了中英、中美、中德等多項國際合作項目,推動了一系列合作研究的開展。在他和同行以及團隊的共同努力下,我國纖毛蟲學研究在國際上的聲望不斷提高,以OUC為簡稱的中國海洋大學逐步發展成為今天的國際海洋纖毛蟲研究的中心。奧地利著名學者Berger博士在其2011年出版的專著中予以“扉頁題贈”,將宋微波所領導的研究室稱為全球纖毛蟲學的“acknowledged center”。宋微波本人先后當選國際原生生物學家學會常務執委、中國動物學會原生動物學分會理事長、亞洲原生動物學會主席。此外,他還受邀擔任了《真核微生物學報》《歐洲原生生物學報》《系統學與生物多樣性》等多家國際刊物的編委。

翻開宋微波的履歷,里面充滿了榮譽與獎項:首屆國家“杰出青年基金”獲得者、“長江學者獎勵計劃”特聘教授、全國模范教師、全國勞動模范、國家自然科學成果獎二等獎、4次教育部自然科學/科技進步成果獎一等獎、國際原生生物學家學會Cravat Award獎。2002年,獲得了高規格的“中國青年科學家獎”。

回顧我國纖毛蟲研究在國際上地位的變化,人們不難得出這樣的結論,正是宋微波和同事們長年的辛勤耕耘,才贏得了我國原生動物學研究在國際原生動物學領域今天的地位。

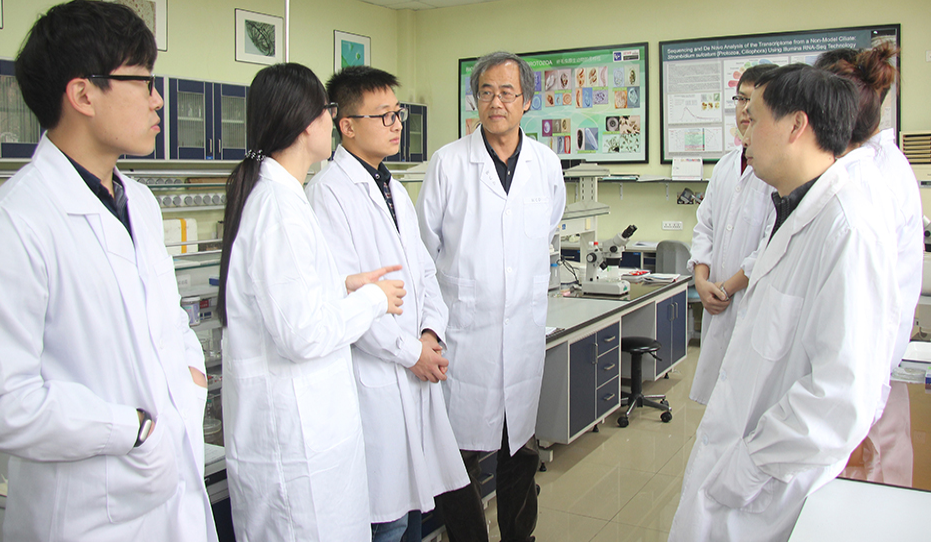

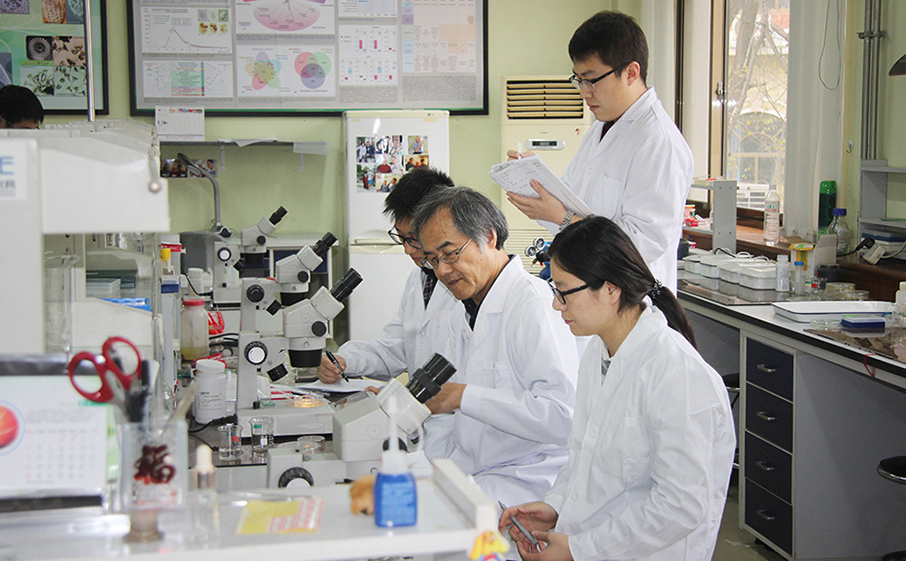

宋微波(左四)與團隊成員探討科研問題。

團隊建設

未雨綢繆,打造一支旗艦級的團隊

初次走進宋微波創建的原生動物學研究室,都會被其整潔有序的工作環境、隨處可見的綠色植物、清新淡雅的裝修設計所吸引,一股濃郁的“德式風格”撲面而來。

宋微波坦承,因為深受導師和德國文化氛圍的影響,在他所創建的研究室內,年復一年,逐步演化成獨具的實驗室文化并融入團隊建設理念中。“我經常向學生講,如果你的工作環境一片雜亂,會讓人聯想到你的思維也同樣地凌亂不清。”從這一實驗室走出的歷屆學生,普遍地傳承了這種“宋氏風格”和文化印記,而這正是為師者的期許。

文化熏陶和對學生的精心培育,只是宋微波對學科與團隊建設的一個側面,而特別令他稱道的卻是另外兩件事。

2010年2月,一個新的研究機構——海洋生物多樣性與進化研究所在中國海洋大學掛牌成立,研究所的主體是宋微波領導的纖毛蟲研究團隊和張士璀教授所領銜的發育生物學團隊。“研究所的成立為中國海洋大學大生物版圖完善了‘基礎’這一板塊。”宋微波說,我們填補這個版圖空缺,就是要構建一個平臺,以便更好地為學校在學術層面上樹立一面基礎生物學研究的旗幟,從制度上保障這兩個團隊的健康發展,使其成為展示中國海洋大學科研實力的窗口。回顧這個博弈般的舉措,他自豪地將之定位為一個“歷史壯舉”。

在原生動物學團隊的發展方向上,他常講也一直堅持的觀點是“人無遠慮,必有近憂”。他時刻提醒自己,一個掌舵人的意識和觀念將決定一個團隊的興衰。1996年前后,分子生物學在原生動物學研究領域還是一個新興分支,國內剛開始涉獵。憑著直覺,他意識到這一方向的意義和前景,斷然決定遴選學生去學習和掌握這項新技術并在團隊內及時開辟了纖毛蟲分子系統學研究的新方向。如今,以纖毛蟲為材料的分子生物學分支不斷地延伸、拓展并已成為團隊中的核心之一:他們在表觀遺傳學、基因進化、分子系統發育等領域,不斷攻克制高點,形成新突破。

在審時度勢開辟新方向的同時,宋微波通過調整團隊結構,統籌分配學生、經費等資源,強化團隊內的分工協作,利用團隊的力量來扶持新人、支撐優先發展的領域。“在學科分工日益細化的今天,誰也不能通吃天下,為了確保我們的特色和優勢,必須有一個未雨綢繆的憂患意識、有一個綜合規劃和前瞻眼界、有一個對團隊長治久安的謀劃,有所為、有所不為。”宋微波表示。

當下,宋微波領導的研究室已成為國際同行公認的原生動物領域最活躍、最高產的研究團隊。近10年來,在原生生物學領域5家國際主流刊物上發表的細胞發生學分支的論文中,約2/3來自他的團隊,在《歐洲原生生物學報》近5年10篇最高引用率文章中有5篇出自他的團隊。其所領導的團隊被國際原生生物學家學會前主席Clamp教授譽為纖毛蟲多樣性領域的“leading figures”。

中國海洋大學原生動物學研究室培養的研究生一覽

教書育人

精品培養,播撒纖毛蟲學研究的種子

“我們告訴你方法,其余全靠你自己。”這是宋微波為他的研究室制定的“室訓”,也是他對人才培養方式的凝練。

從1993年招生算起,宋微波的研究室累計走出了50多名研究生。這個不算顯赫的數目,與他所一貫提倡的“精品培養”方案密不可分。“在這里的學生要走完碩士到博士的全程。因為要完成合格的專業培訓,3年的碩士時間不夠。”宋微波說,“我們沒有走數量取勝的道路,招進來10個,允許爛掉8個的那種‘廣種薄收’的培養方案不是我們的策略。當然,為確保我們最終產品的質量,學生中的不合適者,會在碩士結束階段被淘汰。”他的博士畢業生中,除去部分人在國外發展,在國內工作的學生中90%以上都在繼續著纖毛蟲方向的研究;國內現有的近30個纖毛蟲學研究團隊,約2/3的團隊由其畢業生所支撐或組建。從他的首位畢業生算起,歷屆學生中先后有1人獲“全國優秀博士學位論文”、1人獲國際原生動物學會針對博士畢業生等新人的“纖毛蟲學Corliss獎”、3人獲“全國優秀博士學位論文”提名、12人獲“山東省優秀博士學位論文”;在2014年網上報道的“山東省最牛博士生導師排行榜”中,因學生的榮譽和成績,宋微波名列第三。

宋微波治學嚴謹,對學生要求嚴格,常常是一人犯錯會被群發或警示,讓大家引以為戒。他對學生最常講的一句話是“一個人的錯誤,應該成為所有人的教訓;一個人的經驗,應該成為所有人的收獲”。

“法乎其上”是宋微波教導學生的格言之一,他的解釋是,希望每一位學生樹立遠大的人生目標,并朝著這一目標不斷努力。在他看來,研究生階段最重要的不是技能和知識的掌握與積累,而是培養學生“慎思明辨”的能力。“思辨就是打開腦袋,不相信教條,敢于懷疑,通過思考作出判斷”。

宋微波(中)在指導學生做實驗。

多年來,在宋微波實驗室走出的畢業生,猶如一粒粒蒲公英的種子,飄到哪里就在哪里生根發芽,他們憑借優良的素質、卓越的表現和突出的成績,贏得了同行的認可與肯定。2015年,產生了國際原生動物學領域著名刊物《真核微生物學報》新一屆編委,在5名中國編委中,除宋微波本人外,另有3位新編委畢業于他的團隊。

被問到一個話題,二三十年后,中國乃至世界纖毛蟲學的研究將會是一個什么格局?回答是:“最好不要去預測,也很難預測。”從主觀意愿上,他表示會將分類學作為一個強項長久維持,“這是我們的傳統強項,也是我的責任之一,因為這是很多學科的基礎,即使有一天將海洋領域做完了,還需要研究土壤和淡水里的纖毛蟲,還有寄生類群、各種極端生境內等等。而任何一個學科和領域的發展都需要維持一個連貫性,特別是在傳承性要求很高的分類學領域,一旦中斷了,后果是災難性的”。

參考資料

[1] 中國科學報,記宋微波院士:三十載書寫對科學研究的大愛情懷

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn