梁棟材,我國(guó)著名結(jié)構(gòu)生物學(xué)家,歷任中國(guó)科學(xué)院物理研究所助理研究員,中科院南海海洋研究所副研究員、研究室副主任,中科院生物物理研究所研究員,蛋白質(zhì)晶體學(xué)研究室主任、所長(zhǎng),中國(guó)生物物理學(xué)會(huì)理事長(zhǎng),中國(guó)科技大學(xué)生物系兼職教授,國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)副主任。1980年當(dāng)選為中科院學(xué)部委員(1993年10月改稱中國(guó)科學(xué)院院士),1985年當(dāng)選為第三世界科學(xué)院院士。

◆寒窗苦學(xué) 立志報(bào)國(guó)

原泮塘村的梁氏宗祠,現(xiàn)屬荔灣區(qū)逢源街道梁家祠社區(qū)

梁棟材1932年出生于廣東省南海縣泮塘鄉(xiāng)(今廣州市荔灣區(qū)逢源街道、昌華街道一帶)。父親梁仕與母親劉氏生育有9個(gè)兒女,梁棟材排在第六。他從小家境貧寒,缺衣少食,9個(gè)兄妹有2個(gè)夭折。母親也在貧病交加中早逝,姐弟七人靠祖母照料。父親在藥材行打工,有什么賺錢的事情都做,生活比較艱難。雖然父親微薄的收入僅夠一家人勉強(qiáng)糊口,但卻堅(jiān)持送兒女去讀書。他對(duì)孩子們說(shuō):“只要你們能讀下去,把祖居賣了也供你們讀”。為了分擔(dān)父親的負(fù)擔(dān),孩子們常在課余的時(shí)間做些小工補(bǔ)貼家用,年少的梁棟材也在假期到米店打工賺取一些學(xué)費(fèi)。在窮困的環(huán)境中,梁棟材斷斷續(xù)續(xù)地完成了小學(xué)和中學(xué)的學(xué)業(yè)。

上世紀(jì)30年代的荔枝灣。童年的梁棟材常在這一帶玩耍

在七個(gè)兄妹中,梁棟材最頑皮好動(dòng),小時(shí)候的他喜歡游泳、打球、爬樹(shù),貪玩,不好學(xué)習(xí),和小伙伴們常瞞著家人去荔枝灣游泳,游累了就摘荔枝吃,吃飽了又去游泳。荔枝園的工人追過(guò)來(lái),就撲通一下跳到水里去了,躲過(guò)工人后又去摘荔枝。讓父親頗為傷神。父親對(duì)孩子的管教很嚴(yán)厲,頑皮的小棟材沒(méi)少挨父親的懲罰。就連祖母也說(shuō)這仔以后適合去當(dāng)軍(軍閥)。上高中后,梁棟材好像忽然醒事,開(kāi)始知道思考自己的前途,學(xué)習(xí)開(kāi)始用功。1951年,梁棟材從廣州市一中高中畢業(yè),順利地考入中山大學(xué)化學(xué)系。上大學(xué)后的他學(xué)習(xí)十分勤奮刻苦,畢業(yè)時(shí)以優(yōu)異的成績(jī)被學(xué)校選送到留蘇預(yù)備部學(xué)習(xí)。學(xué)業(yè)優(yōu)秀的梁棟材同時(shí)也是體育健將,曾獲得廣州市游泳比賽第三名,還曾是中大足球隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。梁棟材認(rèn)為,體育鍛煉不僅強(qiáng)健身體,更重要的是訓(xùn)練意志力。無(wú)論晴天雨天、寒冬酷暑,他每天都會(huì)堅(jiān)持鍛煉。長(zhǎng)年堅(jiān)持不懈的鍛煉使他成為一個(gè)意志堅(jiān)強(qiáng)、困難面前不退縮的人。

1956年,梁棟材被選派到蘇聯(lián)留學(xué),在蘇聯(lián)科學(xué)院元素有機(jī)化合物研究所跟隨導(dǎo)師 基泰戈羅茨基教授學(xué)習(xí)X射線晶體結(jié)構(gòu)分析。晶體學(xué)是數(shù)學(xué)、物理和化學(xué)的交叉學(xué)科,在當(dāng)時(shí)一門相對(duì)較新的科學(xué)。留學(xué)期間,他勤奮學(xué)習(xí),同時(shí)還參加業(yè)余游泳隊(duì)、舉重等項(xiàng)目訓(xùn)練,每天一小時(shí)的訓(xùn)練風(fēng)雨無(wú)阻,每天除6個(gè)小時(shí)的睡眠,其他時(shí)間都用在了學(xué)習(xí)和運(yùn)動(dòng)上,沒(méi)有看過(guò)一場(chǎng)電影,沒(méi)有看一場(chǎng)戲劇。在蘇聯(lián)學(xué)習(xí)的三年多時(shí)間里,梁棟材一共只休息過(guò)三天,那還是因?yàn)閰⒓釉谀箍婆e辦的第一屆世界青年聯(lián)歡節(jié)。就這樣,勤奮的他用了三年半的時(shí)間便完成了四年的學(xué)業(yè),以優(yōu)異成績(jī)獲得副博士學(xué)位。回顧起留學(xué)生活,梁棟材感慨地說(shuō):“留蘇的學(xué)生都是精選的,當(dāng)時(shí)的社會(huì)條件下,二三十個(gè)農(nóng)民的勞動(dòng)才能供養(yǎng)一個(gè)留學(xué)生,因此留蘇學(xué)生的報(bào)恩思想很重,腦子里想的就是努力學(xué)好本領(lǐng),報(bào)效國(guó)家。”1960年4月,梁棟材帶著優(yōu)異的成績(jī)和他精心收集的大量資料回到祖國(guó)。

蛋白質(zhì)晶體學(xué)的奠基者

回國(guó)后,梁棟材立即投身于建立和開(kāi)展我國(guó)的有機(jī)化合物X射線晶體結(jié)構(gòu)的研究工作。當(dāng)時(shí),我國(guó)的晶體結(jié)構(gòu)分析研究工作比較薄弱,梁棟材看到全部計(jì)算還停留在使用手搖計(jì)算器甚至算盤的水平上,他敏銳意識(shí)到,只有改善計(jì)算方法和技術(shù),才能提高我國(guó)的結(jié)構(gòu)分析研究水平。于是梁棟材和中科院計(jì)算技術(shù)研究所的人員一起立刻展開(kāi)計(jì)算程序研究,在我國(guó)自行建造的104電子管計(jì)算機(jī)的基礎(chǔ)上,建立了我國(guó)第一套用于小分子結(jié)構(gòu)分析的計(jì)算程序,并運(yùn)用這套程序成功測(cè)定了一批有重要意義但難度很大的有機(jī)化合物的晶體結(jié)構(gòu),為我國(guó)小分子單晶結(jié)構(gòu)分析的發(fā)展和后來(lái)生物大分子晶體結(jié)構(gòu)研究奠定了重要基礎(chǔ),這是梁棟材在沒(méi)學(xué)過(guò)計(jì)算機(jī)的情況下,憑著百折不撓的勇氣與中科院計(jì)算技術(shù)研究所的人員一起攻克了這一科學(xué)難關(guān)。

1982年7月,梁棟材在D.C.霍奇金教授家中

20世紀(jì)50年代末,國(guó)際上誕生一個(gè)新的學(xué)科——蛋白質(zhì)晶體學(xué)。1965年底,梁棟材被選派到英國(guó)學(xué)習(xí),成為我國(guó)首個(gè)接觸并進(jìn)入蛋白質(zhì)晶體學(xué)研究領(lǐng)域的研究者。他先在英國(guó)皇家研究所,很快又轉(zhuǎn)到牛津大學(xué),跟隨著名晶體學(xué)家、胰島素結(jié)構(gòu)研究的創(chuàng)始人D.C.霍奇金教授學(xué)習(xí)。D.C.霍奇金教授1964年獲諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng),是第3位獲得諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)的女科學(xué)家,曾于1949年成功運(yùn)用X射線衍射分析技術(shù)測(cè)定了青霉素的三維結(jié)構(gòu),1956年又測(cè)定了維生素B12的結(jié)構(gòu)。在一年多的學(xué)習(xí)時(shí)間里,梁棟材跟隨D.C.霍奇金教授從事生物大分子晶體結(jié)構(gòu)研究,他勤奮刻苦的精神和卓越的研究成果贏得D.C.霍奇金教授的高度贊賞。

梁棟材,1992年3月21日攝于北京

1967年初,梁棟材出色地完成學(xué)習(xí)任務(wù)回國(guó)。這時(shí)期,我國(guó)在多肽和蛋白質(zhì)合成方面的科學(xué)技術(shù)已居世界先進(jìn)地位,并于1965年在世界上第一次成功地人工合成了一種具有生物活性的結(jié)晶蛋白質(zhì)——牛胰島素。雖然當(dāng)時(shí)發(fā)生“文革”動(dòng)蕩,只有一些為數(shù)不多的重大科研項(xiàng)目在一批老革命家的支持下得以繼續(xù)進(jìn)行。經(jīng)過(guò)充分醞釀和準(zhǔn)備,梁棟材在聶榮臻元帥的大力支持下,與其他的科學(xué)工作者一起組建了“北京胰島素晶體結(jié)構(gòu)研究協(xié)作組”,經(jīng)過(guò)三年的不懈努力,在1969年底成功地解出胰島素高分辨率結(jié)構(gòu),完成了2.5埃(長(zhǎng)度單位,一埃等于一億分之一厘米)分辨率的豬胰島素晶體結(jié)構(gòu)的測(cè)定,使我國(guó)正式跨入了國(guó)際蛋白質(zhì)晶體學(xué)的研究行列。

1998年10月,梁棟材(左)在貝時(shí)璋院士壽辰暨生物物理研究所建所40周年時(shí)向貝老祝壽

這一研究成果引起了梁棟材的英國(guó)老師D.C.霍奇金教授的密切關(guān)注。1972年,D.C.霍奇金教授來(lái)到北京,詳細(xì)考察了這一成果,對(duì)這一批年青的中國(guó)學(xué)者在短短幾年內(nèi)所取得的成果,D.C.霍奇金教授十分欣喜,她在給牛津大學(xué)同事的信中盛贊中國(guó)的這項(xiàng)科研成果,并在國(guó)際結(jié)晶學(xué)大會(huì)上專門作了介紹,將國(guó)際科學(xué)界的目光引向中國(guó)。遺憾的是,D.C.霍奇金教授這次北京之行沒(méi)有見(jiàn)到梁棟材,由于“文革”沖擊,梁棟材在1970年就被迫離開(kāi)了剛剛起步的事業(yè),從北京調(diào)到在廣東的中科院南海海洋所工作,由此失去與老師在北京見(jiàn)面的機(jī)會(huì)。

1999年11月,梁棟材在日本筑波高能物理研究所同步輻射光設(shè)施BL-6B上進(jìn)行實(shí)驗(yàn)

生物物理學(xué)的棟梁之才

1978年的全國(guó)科學(xué)大會(huì),是中國(guó)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的一座里程碑,標(biāo)志著中國(guó)科學(xué)技術(shù)事業(yè)進(jìn)入一個(gè)嶄新的發(fā)展階段。在這次大會(huì)上,梁棟材作為先進(jìn)個(gè)人出席了大會(huì),受到黨和國(guó)家的表彰。此后不久,在廣東工作了八年的梁棟材重新調(diào)回北京,受命組建中科院生物物理研究所蛋白質(zhì)晶體學(xué)研究室并任主任。

1980年,48歲的梁棟材選為當(dāng)時(shí)中科院生物學(xué)部學(xué)部委員(1993年10月改稱院士),是當(dāng)時(shí)生物學(xué)部中最年輕的學(xué)部委員,并于1983年成為生物物理所第二任所長(zhǎng)。作為中國(guó)生物物理學(xué)的領(lǐng)軍人,梁棟材從1986年起任國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)副主任;1989年,他和鄒承魯,楊福愉三位院士一起倡議,成立了生物大分子國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,并受命擔(dān)任副主任一職。他還是第二屆和第四屆全國(guó)生物物理學(xué)會(huì)理事長(zhǎng),博士生導(dǎo)師,中國(guó)科技大學(xué)兼職教授。

2011年10月30日,中國(guó)生物物理學(xué)會(huì)成立三十周年慶祝活動(dòng)在北京國(guó)家會(huì)議中心隆重舉行。大會(huì)授予梁棟材“中國(guó)生物物理學(xué)會(huì)杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”,并向他頒發(fā)了“中國(guó)生物物理學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)”聘書。下圖為梁棟材在會(huì)上致辭

在梁棟材的日程里,最不愿意浪費(fèi)的就是時(shí)間。他為了保證每天有1/3以上的時(shí)間搞科研而忘我工作,每天工作到深夜兩點(diǎn)已成習(xí)慣,即使現(xiàn)在已進(jìn)入古稀之年,每天都會(huì)準(zhǔn)時(shí)來(lái)到研究室工作。因?yàn)檎湎r(shí)間,近十年來(lái)他沒(méi)有接受過(guò)媒體采訪。惜時(shí)如金的梁棟材院士帶領(lǐng)他的研究團(tuán)隊(duì),多次承擔(dān)國(guó)家和中科院的重大研究課題,取得了多項(xiàng)科研成果,為我國(guó)結(jié)構(gòu)生物學(xué)研究能繼續(xù)在國(guó)際學(xué)術(shù)舞臺(tái)上保持一席之地作出重要貢獻(xiàn)。特別是他開(kāi)展的高分辨率高精度胰島素三維結(jié)構(gòu)與功能關(guān)系研究,是當(dāng)時(shí)蛋白質(zhì)晶體學(xué)領(lǐng)域中處于前沿的課題。梁棟材和他的團(tuán)隊(duì)用了四年的時(shí)間,終于將我國(guó)胰島素晶體結(jié)構(gòu)測(cè)定的分辨率推進(jìn)到1.2埃,將五肽胰島素的晶體結(jié)構(gòu)測(cè)定的分辨率推進(jìn)到1.5埃。D.C.霍奇金教授曾專門在世界科技界權(quán)威學(xué)術(shù)刊物——英國(guó)《自然》雜志上發(fā)表文章贊揚(yáng)說(shuō):“北京圖譜目前是(也許永遠(yuǎn)是)胰島素最精確的圖譜。”

上世紀(jì)80年代以來(lái),梁棟材院士以突出的科學(xué)成果獲得諸多獎(jiǎng)項(xiàng):1982年獲國(guó)家自然科學(xué)二等獎(jiǎng),1989年獲國(guó)家自然科學(xué)二等獎(jiǎng),1987年獲中國(guó)科學(xué)院自然科學(xué)一等獎(jiǎng),1986年、1992年獲中國(guó)科學(xué)院自然科學(xué)二等獎(jiǎng),1992年獲首屆王丹萍科學(xué)獎(jiǎng)金,1995年獲何梁何利科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng),2004年獲北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng),2009年獲首屆貝時(shí)璋獎(jiǎng)。作為我國(guó)生物物理學(xué)和結(jié)構(gòu)生物學(xué)的杰出科學(xué)家,梁棟材院士在半個(gè)多世紀(jì)的學(xué)術(shù)生涯里寫下近兩百篇學(xué)術(shù)論文。2006年,梁棟材院士的《X射線晶體學(xué)基礎(chǔ)》一書由科學(xué)出版社出版,該著作英文版于2011年問(wèn)世,這部集梁棟材院士科研心得的著作,成為中外學(xué)子走進(jìn)結(jié)構(gòu)生物學(xué)殿堂的教科書。

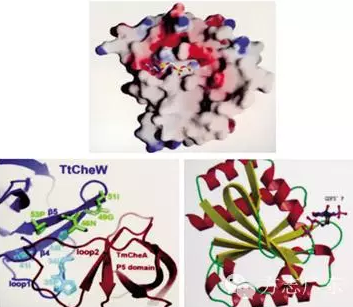

梁棟材院士帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)測(cè)定的晶體結(jié)構(gòu)圖譜

倡導(dǎo)科學(xué)精神和科學(xué)道德

2002年,中國(guó)科學(xué)院向社會(huì)公布了《中國(guó)科學(xué)院院士科學(xué)道德自律準(zhǔn)則》,這是中科院近50年來(lái)第一部規(guī)范自身行為的準(zhǔn)則。此前,梁棟材院士曾多次參與“準(zhǔn)則”討論。他認(rèn)為,客觀來(lái)看,院士群體在中國(guó)科技界道德水平依然是很高的,不僅為國(guó)家建樹(shù)了不朽的科學(xué)功勛,而且以高尚的道德操守和唯真、求實(shí)的作風(fēng)贏得了崇高的社會(huì)聲譽(yù)。院士群體作為國(guó)家科學(xué)精英,理應(yīng)成為科學(xué)道德的楷模,將嚴(yán)格作風(fēng)、嚴(yán)密思維、嚴(yán)肅態(tài)度的優(yōu)良傳統(tǒng)一代代繼承下去。梁棟材指出,科技界也并非凈土,作為社會(huì)群體的組成部分,社會(huì)上的不正之風(fēng)也難免污染到科技界,使科技界出現(xiàn)一些學(xué)風(fēng)問(wèn)題,正因?yàn)槿绱耍判枰朴喰袨闇?zhǔn)則來(lái)鞏固學(xué)風(fēng)建設(shè)成果,通過(guò)加強(qiáng)教育建立良好的學(xué)術(shù)風(fēng)氣。科技界還需要建立能公開(kāi)批評(píng)、公開(kāi)爭(zhēng)論、公開(kāi)監(jiān)督的機(jī)制體系,樹(shù)立對(duì)違反科學(xué)道德事件曝光的輿論導(dǎo)向,宣揚(yáng)正面的批判負(fù)面的。科學(xué)家群體應(yīng)該為維護(hù)科學(xué)道德、凈化科研環(huán)境、推動(dòng)學(xué)風(fēng)建設(shè)作出努力。

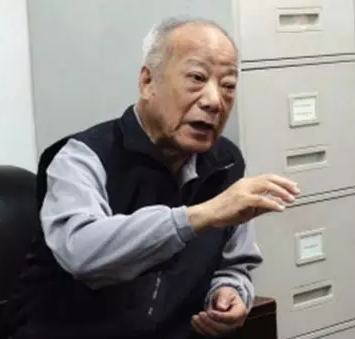

2012年12月26日,梁棟材院士在辦公室向本書寫作組講述自己的求學(xué)經(jīng)歷和人生信念。

說(shuō)到科學(xué)道德與精神,院士侃侃而談,語(yǔ)重心長(zhǎng)

鄉(xiāng)情在心教誨諄諄

出于對(duì)家鄉(xiāng)的眷顧,梁棟材院士長(zhǎng)期義務(wù)在華南師范大學(xué)擔(dān)任兼職教授,返回北京后,他每年都回華師教授育人,近幾年由于身體原因才停止兼職。雖然梁院士的家鄉(xiāng)泮塘村于1947年從南海劃入廣州,但卻仍然說(shuō)自己的家鄉(xiāng)是南海,因?yàn)檫@份鄉(xiāng)情,多年沒(méi)有接受采訪的梁院士終于同意安排時(shí)間接受來(lái)自家鄉(xiāng)的采訪。

談到人的成長(zhǎng),梁棟材院士說(shuō),孩子調(diào)皮不是壞事,調(diào)皮的孩子身體健壯,很愛(ài)動(dòng)腦筋,好奇心強(qiáng)。比如爬樹(shù)掏鳥(niǎo)窩是為了看里面究竟是什么,同時(shí)也說(shuō)明孩子身體好才能爬上去。好奇、創(chuàng)造性、不怕苦、不退縮、好身體等等,這些在科學(xué)研究和人生道路上都很重要。一個(gè)會(huì)創(chuàng)造性玩的孩子必定是思維活躍、行動(dòng)力強(qiáng)的孩子,只要加以引導(dǎo),就會(huì)迸發(fā)出良好的能量。談到做事,梁棟材說(shuō),不要怕失敗,不要怕出錯(cuò),錯(cuò)了不要緊,負(fù)結(jié)果也是結(jié)果,沒(méi)有負(fù)結(jié)果就難以靠近正結(jié)果。對(duì)于什么才是聰明,梁院士有自己的見(jiàn)解,他認(rèn)為,不是知識(shí)多就叫聰明,善于思考和提出問(wèn)題,并尋找出問(wèn)題的答案才叫聰明;創(chuàng)造力和活躍的思維也是聰明的表現(xiàn)。要成就事業(yè),僅有聰明是不夠,意志的訓(xùn)練十分重要,只有具有堅(jiān)強(qiáng)的意志,才能有堅(jiān)定的信念和堅(jiān)忍不拔的精神。

1993年5月,梁棟材和夫人張思柔

梁棟材與前來(lái)拜訪的少先隊(duì)員合影

工作上,梁棟材院士是一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)嚴(yán)格、不茍言笑的科學(xué)家,生活中他又是一位慈祥可親的老人。自夫人1995年病逝以后,他對(duì)兩個(gè)兒子更多了一份疼愛(ài)和責(zé)任,兩個(gè)兒子相繼成家立業(yè),現(xiàn)在有8歲和4歲的兩個(gè)孫女。對(duì)這兩個(gè)孫女,梁棟材院士疼愛(ài)有加的同時(shí)也注重教育引導(dǎo),他常對(duì)孫女說(shuō):“你們是爺爺?shù)暮煤⒆樱稿e(cuò)了不要緊,學(xué)會(huì)找到錯(cuò)并加以改正,就還是好孩子。”繁忙的梁院士難得有與兒孫共享天倫的時(shí)間,但談起兩孫女,院士的臉上露出慈愛(ài)的微笑。這位鞠躬盡瘁、攀登不息的科學(xué)家,不僅為他的兒孫所敬愛(ài),更為家鄉(xiāng)的父老鄉(xiāng)親乃至國(guó)人所崇敬。

參考資料

[1] 微信公眾號(hào)“方志廣東”(ID:Fzhi-GD),【南粵院士之南海篇】梁棟材

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn