萬立駿,中國科學院院士,發展中國家科學院院士,中國科學院化學研究所研究員,中國科學院分子納米結構與納米技術重點實驗室主任,中國科學院化學研究所學術委員會主任。曾任中國科學院化學研究所所長和中國科學技術大學校長。主要研究領域為電化學、能源與環境納米材料、掃描探針顯微技術及應用。2002年12月~2007年12月任《科學通報》編委; 2006~2012年任《中國科學:化學》(中英文刊)編委,2013年至今任該刊主編。

2020年,在《中國科學》《科學通報》(“兩刊”)迎來創刊70周年之際,我們專訪了萬立駿主編,聆聽他與“兩刊”的故事、在帶領《中國科學:化學》中英文刊快速發展過程中的心得體會,以及在新形勢下他對期刊未來發展的展望與規劃。

回國后的第一篇文章發表在《科學通報》

萬立駿院士

您是一位成果豐碩的科學家,在國內外重要學術刊物上發表論文數百篇。您是否還記得在“兩刊”發表第一篇文章的經歷?

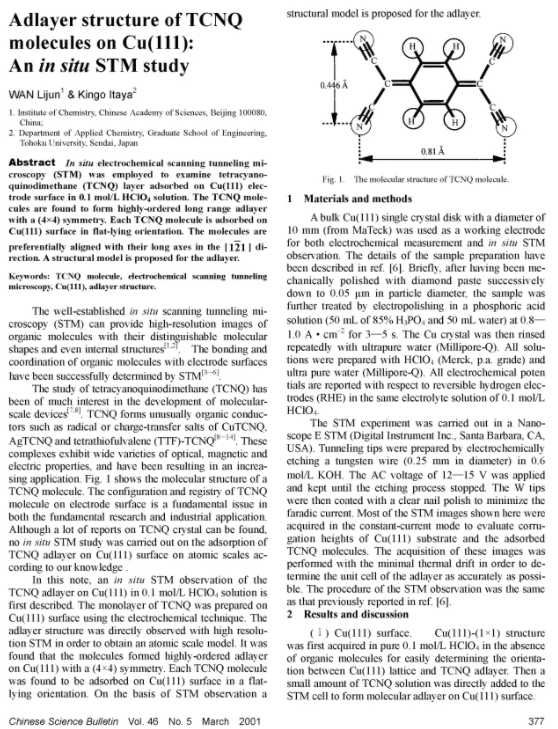

萬立駿:經歷難忘!我回國后的第一篇文章就是發表在“兩刊”上。那是2000年左右,我從日本回到中國科學院化學研究所工作后不久,在一次學術會議上遇到了當時《科學通報》的付利編輯,她熱情約稿,積極鼓勵我把文章投到《科學通報》上。是對“兩刊”的崇拜,也是被付利老師的敬業精神感染,我就把在日本時的一項工作整理成稿,投到了《科學通報》。研究內容主要是用電化學掃描隧道顯微技術(ECSTM),在溶液中原位研究四氰基喹啉甲烷(TCNQ)分子在Cu(111)表面上的吸附結構。當時這類工作在國內還比較少見,在國際上也屬于前沿研究領域。高分辨的ECSTM圖像可以在溶液中清晰地分辨出Cu(111)表面TCNQ分子的每個官能團,顯示出中心苯環在Cu(111)表面的吸附位置,對理解表面分子成鍵和表面反應非常重要。文章以中英文對照形式發表在《科學通報》和Chinese Science Bulletin。我在2000年“國家杰出青年科學基金”的申請書中,也把這項工作做了重點介紹,答辯時還受到專家們的好評。記得處理這篇稿件的也是付利編輯,付老師為人熱情,工作嚴謹、認真,給我留下了深刻的印象。現在回想起來,回國后第一篇文章發表在“兩刊”上,感覺是十分榮幸與自豪的。

期刊的發展得益于大家的智慧和付出

您在2013年出任《中國科學:化學》中英文刊的主編,當時是怎樣的背景? 您對期刊的發展是如何定位和規劃的?

萬立駿:在我擔任主編之前,《中國科學:化學》中英文刊主編是黎樂民院士,黎先生對期刊工作非常用心,投入了大量精力,使得期刊不斷發展。在黎先生做主編的第二個任期時,我受邀成為期刊的編委。黎先生任期結束后,中國科學院學部推薦我來接任《中國科學:化學》主編。一方面由于對期刊的情況有所了解,有一定的感情; 另一方面,也覺得我們需要有自己的優秀學術期刊,有責任盡一份綿薄之力,于是我就接受推薦,承擔了這項艱巨的任務,并決心把期刊做好。

那時候,期刊在國內科學界的影響力和吸引力都和其地位不相稱,《中國科學:化學》英文刊的影響因子在1.3左右,中文刊的發展也面臨很大的稿源問題,多數稿件是“人情稿件”,是“求”我們的科學家投稿。但是,從國家科教發展的態勢看,我雖然壓力很大,但認為期刊的發展一定大有前途。只要我們群策群力,聯合國內同行,影響國際同行,腳踏實地提升文章質量,提高服務質量,期刊就一定會越辦越好。2013年申請中國科協“中國科技期刊國際影響力提升計劃項目”時,我在答辯報告中提出,《中國科學:化學》應該具有這樣的擔當:“承擔社會和科學責任,體現中國化學研究水平,保護自主知識產權,擁有科研成果首發權”。這應該是我們辦刊初心和目標,并和大家一直在為之努力。

為了實現這一愿景,您帶領期刊采取了哪些主要措施? 取得了哪些成績?

萬立駿:首先,非常感謝編委會團隊對我工作的支持,期刊發展一些重要舉措的提出和落實都得益于大家的智慧和付出。我認為比較有效的措施有以下幾個方面:

一是成立“青年工作委員會”。2014年,在副主編曹鏞先生等幾位老師的倡導下,成立了“青年工作委員會”。我們按照學科方向選出了近30位年輕有為的青年學者加入,他們活躍在科研一線,有朝氣,這是對編委力量的補充和加強,也為期刊發展帶來了活力,他們不僅承擔了組稿審稿工作,也主動為期刊投稿。后來,更多的青年學者也被吸引到這支隊伍當中,大部分青年工作委員也成為新的編委會成員。

二是改變審稿程序、增設期刊欄目。投稿經編輯部初篩后,8位副主編親自組織審稿,嚴格把控并保證了發表稿件的質量,拒絕“關系稿”和單純的“滿足畢業要求稿”,同時為突破性的成果開通了“綠色通道”。新開辟了Highlights、Perspectives等欄目,設計了簡明美觀的目錄圖(TOC)等,增加了文章的可讀性和吸引力。

三是副主編和編委率先垂范的奉獻精神。這體現在許多方面。比如積極貢獻或組織高質量稿件,像李永舫老師把最好的文章投到Science China Chemistry,多位老師帶頭組織大綜述等; 很多編委在學術會議上大力宣傳期刊,為擴大期刊影響作貢獻。正是大家的身體力行加快了期刊的發展。

四是得益于編輯部不斷加強隊伍建設、不斷提升工作質量和服務能力。每位編輯都能認真了解學科發展動態和熱點,迅速響應、落實編委們的建議,積極主動約請稿件,加大稿件初篩力度,縮短出版周期,對重要文章通過多種形式廣泛推廣等,產生了積極效果。他們盡職、勤勉、細致的工作是期刊進步的基礎保障。

至于成績,我認為有兩點值得一提。一是期刊的學術影響力有了顯著的提升,文章的質量已經不亞于一些國際知名化學期刊,及時報道了很多創新性強、有重要意義的科研成果,對化學學科的發展起到一定的推動作用,學術指標也在國際綜合性化學期刊中排名從Q3區進入Q1區,2019年的期刊影響因子達到6.356。二是期刊的吸引力不斷增強,目前收稿量年增長近50%,其中不乏有很高科學價值的成果,包括國外來稿。我也時常會收到一些“慕名”而來的投稿申請。這與幾年前相比,有了很大改觀。這些成績的取得是編委會和編輯部共同努力的結果,也得益于科學家和讀者的大力支持。

辦一流期刊既需要國家政策引導又需要工匠精神

2018年春,您在“世界一流科技期刊建設主編座談會”上提出,要像建世界一流大學一樣辦一批國際一流科技期刊。這兩年來,國家也相繼出臺了很多支持中國科技期刊發展的意見、措施。您認為這些舉措是否發揮了作用?能否談談您對一流期刊的理解?

萬立駿:在那次座談會上,我的觀點主要是辦一流科技期刊需要國家層面的政策引導和支持。這個必要性和緊迫性大家都知道,關鍵是要有多大的決心。很高興看到,在兩年的時間里就有很多具體的措施落地了,包括設立支持一流期刊建設的項目、出臺鼓勵在中國期刊上發文的政策等。這些措施既為期刊發展提供了資金支持,也為把優秀論文寫在和留在國內期刊起到了“引流”作用。我相信,有了這些保障,一定會加快我們追趕國際先進同行的腳步。

關于一流期刊,很難有個定量的標準。但我想,一般要具備3個要素:一是一流的影響力,包括發表高水準創新成果且出版數量達到一定的規模,能夠代表一個學科的最高水平; 二是一流的吸引力,能夠主動吸引本領域內科學工作者的關注,成為他們研究工作不可或缺的參考; 三是一流的引領性,能夠引導、推動學科的發展。所以,“一流期刊”不是由行政命令來劃定,也不應該是單純由影響因子決定,而是日積月累在科學界和科學家心中形成的口碑和學術界的權威性。

以Science China Chemistry為例,您認為目前我們建設一流科技期刊的瓶頸是什么? 該如何突破?

萬立駿:客觀地說,這些年我們期刊的整體水平有了很大提升,與世界一流期刊的差距在逐步縮小,甚至發表的部分成果已經達到世界一流期刊的水平。但我們現在發表的文章數量還遠遠不夠,與化學領域公認的一流期刊JACS(《美國化學會志》)相比,不談文章質量僅發文量差距還相當大,所以影響力,尤其在國際上的影響力還比較弱。所以,下一步在不斷提高文章質量的前提下,我們需要逐漸擴充體量,也就說在做強的過程中不斷做大。此外,缺少支撐中國科技期刊發展的技術平臺也是一個重要掣肘。借助海外平臺,不僅使得我們的宣傳和發行受限,而且版權沒有在國內。如果我們有自己的開放和共享平臺,將會有利于世界一流期刊的建設,而且還可能吸引國外的期刊加入。當然這不是一本期刊能解決的問題,需要國家相關部門和出版機構一起努力。

現在對于中國期刊的“把脈和開方”林林總總,我也沒有更有效的良藥。有一點體會,我在日本生活過很多年,非常欣賞他們的工匠精神,做事不急功近利,踏踏實實、精益求精。我認為,辦一流期刊也需要這種精神。影響因子只是表象,我們更要從內涵上學習、接近世界一流期刊,從一封退稿信的撰寫、網站的頁面設計等,都需要認真思考和不斷改進。辦好一本刊是百年大計,更是要一步一個腳印,行穩方能致遠。

行遠自邇 未來可期

您擔任主編期間,期刊迎來了蒸蒸日上的發展。有哪些事令您印象深刻?

萬立駿:光陰荏苒,轉眼已是擔任主編的第8個年頭,印象深刻的事情很多,有在武漢大學櫻花樹下的研討會,也有在煙臺海濱的學術報告會等。很開心與編輯部的同志們一起工作,他們的青春、工作熱情和激情感染了我,受益匪淺。令我印象深刻的還有我們副主編、編委、青年編委們,他們不圖名利,為的是對發展中國化學旗艦期刊的責任。前些年,我們的稿源數量不多、質量不高,所以多靠他們投稿、憑借個人的“人情”約稿。即便是在困難的時候,大家都有一個共同的意愿和付諸實際的具體行動,就是一定要把期刊辦好,這種凝聚力和奉獻精神令我深深感動。現在期刊國際影響力顯著提升,投稿量大幅增長、質量提高,成為真正的“學術”期刊了,這是我們共同培育的果實,相信大家都會欣慰和開心。

您對《中國科學:化學》中英文刊未來的發展,有哪些希望?

萬立駿:2013年擔任主編伊始,我提出的“承擔社會和科學責任,體現中國化學研究水平,保護自主知識產權,擁有科研成果首發權”,目前仍然是我們的辦刊目標。希望《中國科學:化學》成為促進國內化學學科發展和人才培養的園地,Science China Chemistry成為在國際上具有廣泛影響力的中國化學領域旗艦期刊。

要實現這一目標,我們還需要鍥而不舍,在競爭中努力提升自己的實力,正所謂“行遠自邇,登高自卑”。同時,我也希望廣大的化學工作者能夠一如既往地關注和支持期刊的發展。

在“兩刊”創刊70周年之際,您對“兩刊”有什么寄語和期望?

萬立駿:“兩刊”走過了不平凡的70年,也是老一輩科學家留給我們的寶貴財富。我們有責任把“兩刊”繼續發揚光大,以更好地服務于科技強國建設,服務于科技創新發展。我對“兩刊”未來的發展充滿信心,也期待“兩刊”一路高遠,在世界科技舞臺上有一席之地,這也是我當年選擇回國工作的初心!

參考資料:

[1]微信公眾號中國科學雜志社(ID:scichina1950),萬立駿:辦好中國期刊是一項社會和科學責任

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn