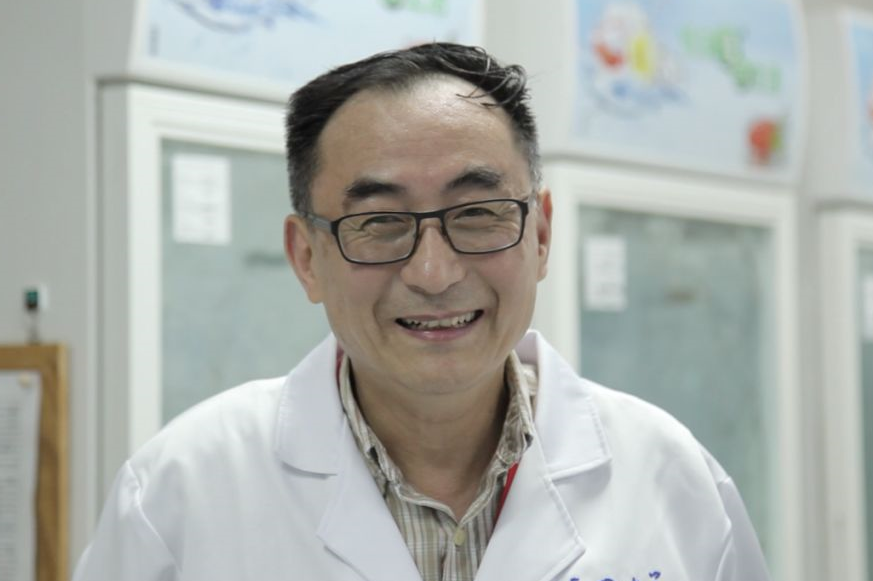

韓家淮,中科院院士、廈門大學副校長、應激細胞生物學國家重點實驗室主任、生命科學學院教授……

頭頂15個頭銜的韓家淮,每天都很忙。雖然忙,但有些事他一直在堅持——小到陪學生吃飯、和學生談論人生。盡管身兼數職,他最牽掛的還是學生,言傳身教,不擺架子,不搞虛勢,實打實地走到了學生中去。

若言育人,先言育人之環境

老師要盡力提供一個更適合學生成長的環境,一片更肥沃的土壤。韓家淮看到,相似的教學方法,相似的課程設置,實際效應在不同的地方不會完全一樣。2015年,在韓家淮的積極推動和學校的大力支持下,博伊特勒書院成立了。韓家淮擔任首任院長,周大旺任執行副院長。書院的授課老師陣容強大,除了韓家淮的導師、諾獎得主布魯斯·博伊特勒教授外,還聚集了德國科學院院士、德國最高科研獎萊布尼茨獎獲得者雅格·福格爾,英國牛津大學約翰·奧斯汀教授等10多位國內外生命科學領域的頂級科學家。

韓家淮認為因材施教,拔尖計劃是應對我國當前高等教育現狀的一條路。近年來高校擴招,讓更多的學生進入到了更好的學習環境,帶動國家的整體教育水平,這是很好的事情。然而,我們仍然需要保住原來頂尖的那一部分,所以要有拔尖計劃。拔尖與普適結合,根據不同層次的學生因材施教,既讓拔尖人才脫穎而出,發揮帶動示范效應,又能激勵其他學生努力奮進,培養出滿足社會需求的不同層次的人才。

韓家淮說他在面試學生的時候首先問的就是志向,“你是不是想做生命科學的科學家?”這是前提,“我們是希望能夠給那些想成為生命醫學和生命科學領域的頂尖的科學家的學生提供條件。” 讓真正有能力有想法的同學可以去做他們想做的事,就像是你要渡河,拔尖計劃恰恰為你提供了舟。

師者傳道,道是知識更是精神

在拔尖計劃中,韓家淮很少有說教式的教育,更多的是身體力行,讓學生自己去感受去領悟。

韓家淮一直跟學生強調盡可能去規避功利規避得失,這是一位身處浮躁時代的科學家依然堅持的操守。韓家淮說的很質樸:“這年頭得失已經不重要了,你們都飯吃,都有衣穿,都有房住,談論過多的得失是最讓你們焦慮的部分。”

物化的榮譽不值得我們投入過多的精力,真正值得我們去思考或者說我們應該思考的是如何解決人類所面臨的問題。在與學生的相處之中,韓家淮盡力傳達給學生作為科學家應有的情懷,他希望學生知道真正的榮譽是要能夠經得起時間的檢驗。他希望學生能有一種務實的精神,他們的價值來自解決人類的問題,來自引導人類的進步,而不是世人眼中看的最重的浮名與物化的榮譽。而且,過分的看重得失思考值與不值反而成了一種羈絆。

“比諾獎更重要的是知識的傳承。百年后,諾獎得主或許會被遺忘,但教育事業仍會繼續。”那些頭銜會被時間抹去,那些獎勵會在時間的沖刷下化為塵土,但科學研究所得到的結果會被后人繼承、會與世長存。

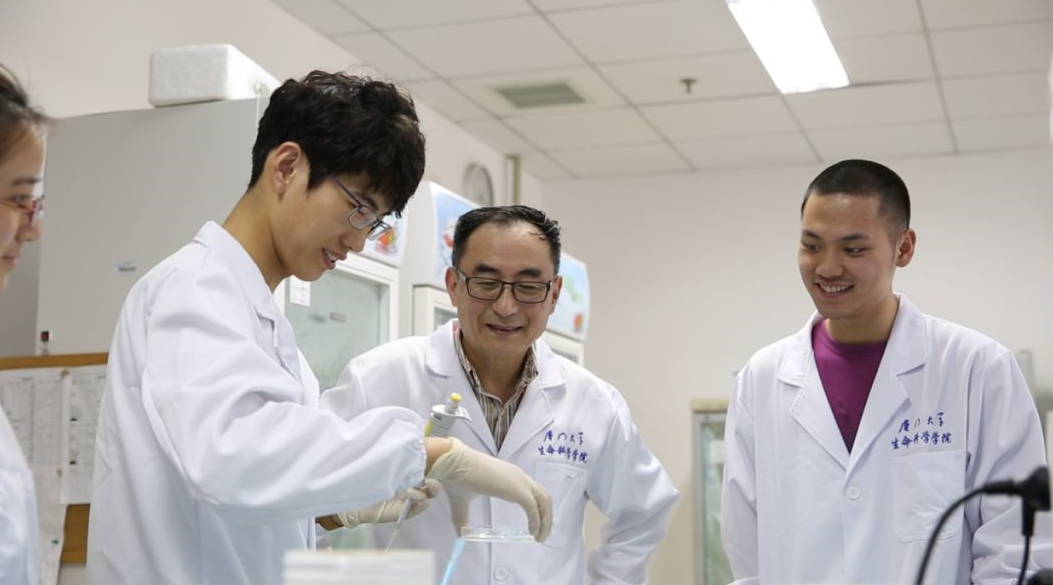

韓家淮說他想展現給學生的品質是勤奮,他也正是這樣做的。想找韓家淮很簡單,去他實驗室就好。每天除了睡覺時間,韓家淮都會在實驗室,或者在去實驗室的路上。即使需要外出開會,會后不管多晚,他也必然要回實驗室看看。這種無言的教育更加具有說服力。他教會學生業精于勤,科研成果的取得必然離不開大量的時間積累。

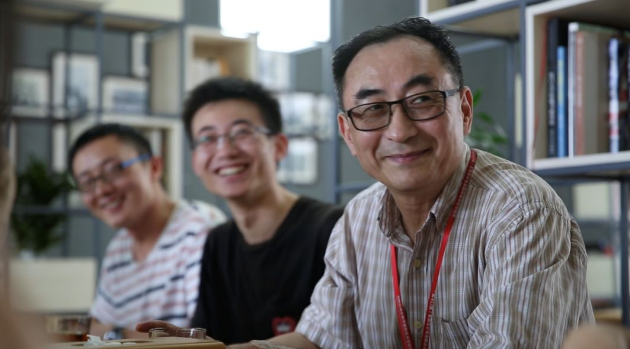

親近學生,與學生打成一片

“跟學生一起吃飯主要是為了增進交流。”韓家淮說。他的助手,同時也是團隊成員的張熒熒則將這看得更透徹,“韓家淮‘硬要’陪大家吃飯,就是為了‘壓迫’內向的同學跟他交流,聊什么都可以,包括最新的電影。” 他甚至還為此制定了“陪飯日程表”,中午陪本科生吃飯,晚上陪研究生吃飯。他花在學生身上的時間絕不僅限于“陪飯”上。韓家淮的辦公室門總是開著,學生們有事情可以直接進來找他。在自己工作的間隙,他也會來到實驗區,逮著學生問:“你那個實驗怎么樣了,有數據嗎?給我看看。”

2013年起,韓家淮主動請纓擔任本科生班主任。院士當起了本科班主任,很多人不理解。而對于韓家淮來說,原因很簡單,“我是老師,我需要了解學生。”所以,韓家淮開班會,辦茶話會,學業上指導督促,生活上答疑解惑。韓家淮實驗室門口最醒目的位置豎著“韓家淮實驗室歡迎您”的立牌,表明實驗室對任何感興趣者開放。每年新生入學季,實驗室就征集新生前來參觀實驗室,參與培養感受態細胞的訓練,讓學生在動手中體驗科研的嚴謹與不易,并從簡單實驗中,獲得滿滿的成就感;從體驗中逐步找到自己的追求。2017級某位新生在放假前發郵件給韓家淮,想要寒假留校到實驗室學習,很快被應允。這位同學說:“我很激動將有兩周的時間與科研零距離接觸,聽組會、了解前沿資訊、觀摩實驗過程……”。

效果顯著,一流團隊與一流學生

如今,團隊引培并舉,已形成老中青傳幫帶的優良機制,打造成了一支結構合理、業務能力突出的國際一流研究隊伍。其中既有韓家淮與張熒熒、吳喬與陳航姿的“師生檔”,周大旺、陳蘭芬、鄧賢明的“哈佛三人行”,亦有由肖昌春、付國、肖能明、劉文賢4位從國外同一研究所引進的“免疫學F4團隊”等。近5年來,團隊中教授平均承擔本科生和研究生課程159.05課時;副教授平均承擔本科生和研究生課程171課時。11人擔任本科生班主任,為學生提供學業指導、思想教育和職業生涯規劃幫助。團隊老師們積極承擔本科生科研訓練工作,為的就是讓他們“提早體驗科研生活,以便更好地選擇將來的路”。

老師的付出在學生的成長中得到了最好的回報。近5年,團隊成員培養的研究生以第一作者在SCI刊物發表了近100篇學術論文。博伊特勒書院前兩屆拔尖班中的24名學生,在結課后受邀赴英國劍橋大學、牛津大學、美國德州大學西南醫學中心等世界著名高校進行科研訓練。拔尖班首屆畢業生范婧雯更是成為當年大陸高校唯一名蓋茨獎學金獲得者,被劍橋大學錄取。

對于拔尖計劃,韓家淮在盡心創造關于知識的一方沃土,更是關于科研的一方凈土。

參考資料

【1】微信公眾號“廈門大學本科生教育”(ID:gh_00155ecb62f5),拔尖計劃丨俯身育人,言傳身教——韓家淮院士的教育之道

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn