考博不容易,要博士畢業更不容易。

《2020全國研究生招生調查報告》顯示,2018年延畢率已達到64%,發論文成了博士生必跨的一大坎兒。

然而在中國科學院上海有機化學研究所(以下簡稱:上海有機所),從來不將發表論文定為畢業條件,碩士生、博士生沒有論文也能畢業。即便在幾十年前,這都是全國罕見的。

今天我們介紹的就是中國科學院上海有機化學研究所研究員、有機化學家、中國科學院院士陸熙炎。他也是一直這樣要求學生的。

陸熙炎在辦公室

在2010年上海有機所建所60周年之際,有一份統計結果表明:陸熙炎課題組畢業的研究生人數是全所最多的。其中,碩士13人、博士30人,并且這些研究生均由他親自指導,沒有與人合帶,更沒有掛名帶徒。

親力親為帶學生,還徒弟最多,并不意味著陸熙炎放松了要求。相反,他的要求非常嚴格,這種嚴格有傳承下來的,也有發展中補充的。

20世紀80年代,上海有機所所長黃維垣從哈佛大學引入了累積考試制度。這是種極考驗學生專業知識積累的考試模式。它培養了學生閱讀文獻的習慣,還提升了他們獲取、分析文獻的能力。如今業界盛傳,上海有機所畢業的研究生一般都能閱讀大量文獻,形成良好的科研習慣,靠的就是這個傳承。

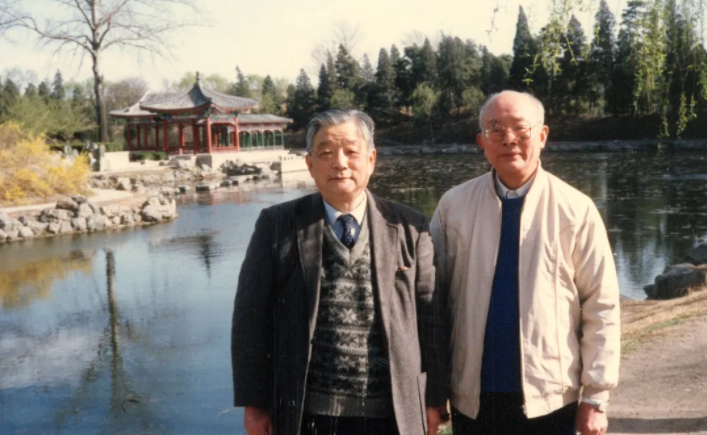

1993年,陸熙炎與黃維垣

當時,積累考試由4位老師組成的命題組和考核組,其中就有陸熙炎。在那之后,陸熙炎更是負責所內的研究生培養工作20多年,而要人才濟濟的第一把“密鑰”就是延續積累考試。

積累不是臨時抱佛腳,需要學生有更長期、強烈的主動性。在陸熙炎看來,有必要將“要我學”“要我做”變成“我要學”“我要做”,讓學生自主去探索奧秘。在這個過程中,他認為,文章只是做學問的副產物,能學到東西、懂了主動學比什么都重要。

“我們做研究是為了把某個問題弄清楚,成果出來了,文章就跟著出來了,他們根本不愁我這個學生不會畢業,不是因為沒有文章,而是說,我這個文章是早晚的事情。只要你工作做了,發文章是順帶的事情。”

換句話說,不僅在陸熙炎組,在整個上海有機所里,都真正貫徹了“我要學”。安下心來鉆研,沉下心來積淀,想發論文還會困難嗎?這也就有,“不發論文的博士也能畢業”一說。

更何況,發論文雖不是硬性要求,但懂得“我要學”的學生從不拿這當偷懶的資本。在上海有機所一眾老先生幾十年營造的氛圍下,從這里走出去的學生都發表了高質量的成果,獲得了國內外學術界的認可,并且深受這種思想的影響。

雷愛文畢業全體小組照(左起:許蔚,張慶海,劉艷云,陸熙炎,杜亦樞,雷愛文,趙立剛,劉國生,韓秀玲)

比如,陸熙炎的學生雷愛文。剛從國外回來組建實驗室時,他的管理極其嚴格,結果學生們工作效率、質量卻適得其反。遭到陸熙炎的“一通罵”,雷愛文徹底轉變了思路,把“我要學”理念融入管理中,使學生們有了主動性,有意識將實驗室和團隊當成需要共同推動和維護的平臺。

2010年有機所建所60周年合影(左起:涂永強、沈琪、杜燦萍、陸熙炎、王梅祥、馬大為)

陸熙炎還堅持,要使一個小組有活力、有生氣,組內成員彼此關心工作。他始終認為要記住唐有祺先生的一段話,“足球被踢進球門,不是踢球的那一個人有功,把球傳到門前的人也有功勞”。

為了保持小組的活力和生氣,讓小組成員互相了解、促進并激發彼此的工作熱情,陸熙炎采取開組會和交月報兩種方式。月報不交給導師看,而是傳給每位成員相互看。這種方式讓同學受益匪淺,不僅對自己嚴格要求,對其他同學也有啟發。

陸熙炎坦言,正是通過自我總結、思考和交流,小組才有可能作出深入的研究,學生對研究的興趣才能被激發,能力才能得以培養。

此外,陸熙炎還認為做研究有三境界——“安、鉆、迷”。安就是安下心來,不受外界紛紛擾擾的影響,在陸熙炎看來是最基本的;鉆自然是鉆研,深挖自身的業務潛力,學到的東西,研究的課題,是萬萬不能放過的好素材;至于迷,對科研著迷,這是陸熙炎認為的高境界。

“不是要我學的,而是我要學的,就是要迷了,真正是自己有內心的愛好或者是怎樣,要做到那個程度,不是每一個人都能夠做到的,挺難的,這確實是要求蠻高的。”

向高要求靠攏,將高層次視作標準,正是這股心氣讓陸熙炎和他的學生成為中國教育史的一段佳話。

陸熙炎

(1928.8—)

有機化學家

中國科學院院士

相關鏈接:他用行動詮釋化學的真意,Chemistry=Chem is try

想了解更多科學家故事,請參考《但求深精新:陸熙炎傳》朱晶、高燁著,中國科學技術出版社、上海交通大學出版社.2018.

參考資料

【1】微信公眾號中國科學家(ID:Chinese_Scientists),陸熙炎院士:做研究是為了把問題弄清楚,成果出來了,文章就跟著出來了

【2】《但求深精新:陸熙炎傳》朱晶、高燁著,中國科學技術出版社、上海交通大學出版社

【3】本文圖片來源于老科學家學術成長資料采集工程、中國科學家博物館(網絡版)

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn