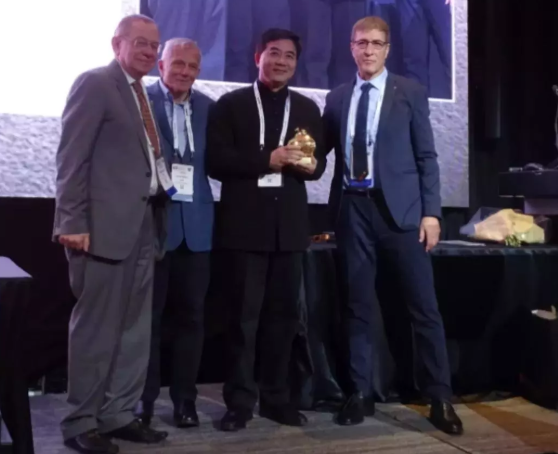

2019年世界心血管創新大會(ICI)于12月8日-10日在以色列特拉維夫舉行。中國心血管醫生創新俱樂部(CCI)主席、復旦大學附屬中山醫院心內科主任、中國科學院院士葛均波教授獲頒心血管創新終身成就獎。該獎項從2004年起設立,每年授予一名在國際心血管(器械)創新貢獻的專家。

2019年12月7日,中國醫師協會心血管內科醫師分會(CCCP)第五屆委員會選舉成立大會在北京召開。葛均波院士當選第五屆中國醫師協會心血管內科醫師分會會長。

CCCP是經國家衛生部、民政部批準于2006年11月2日成立的中國醫師協會二級機構。成立以來,秉承協會“自律、維權、服務、協調、監督、管理”十二字方針,弘揚以人為本、救死扶傷的人道主義職業道德,致力于加強心血管內科醫師隊伍建設和行業自律性管理;維護心血管內科醫師在執業活動中享有的合法權益;加強國內外、行業內外的交流與合作;積極協助衛生行政部門建立心血管內科醫師考核體系,同時對心血管內科醫師進行醫學終身教育,提高心血管內科醫師醫療水平和服務質量,為我國人民的健康和社會主義建設服務。

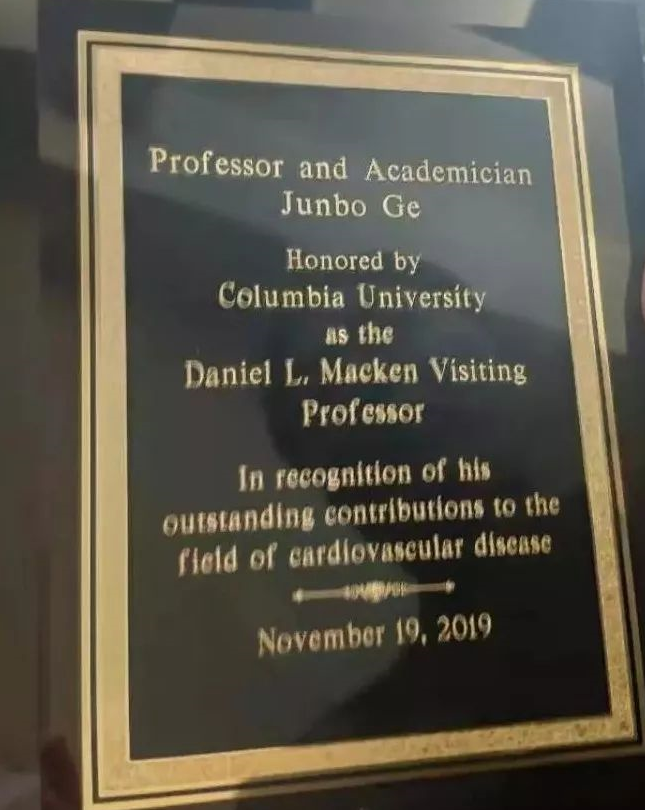

2019年11月,葛均波院士在美國接受哥倫比亞醫學中心心臟內外科分部及哥倫比亞大學心臟資源中心(Columbia Heart Source)授予Daniel L. Macken客座教授(Daniel L. Macken Visiting Professor)證書。

哥倫比亞大學心臟中心位于美國紐約,歷史悠久,是引領全球心血管內科和心臟外科領域發展的醫學機構之一,在《美國新聞和世界報道》(U.S. News & World Report)發布世界心臟病和心外科醫學機構排名中連年居全美前4位。享有國際聲譽的哥倫比亞大學醫學中心(Columbia University Medical Center,CUMC),是哥倫比亞大學醫學中心(CUMC)心外科,心內科分部、哥倫比亞心臟資源中心的總稱,以多學科協作、治療方案的優化和新醫療技術為醫療特色,應用于哥倫比亞心血管項目,以此驅動危重和復雜心血管疾病的創新治療。其中,心臟內科介入,心臟外科手術以及左心室內手術器械(LVAD)技術均處于世界領先地位。心衰、心室輔助裝置(VAD)和移植項目居地區前列。此次葛院士接受哥倫比亞大學客座教授聘任,標志著其與中國專家、機構在心臟病及心外科醫學領域將有更為深入的人才培訓、合作交流。

Q:葛院士您曾分享保留一份天真是創新最重要的元素。“天真”的內涵是什么?為什么最重要?

葛均波:天真的另一層含義就是保持“好奇心”,保持對未知事物的好奇,保持對“習以為常”的好奇心。天真和好奇有時是孿生兄弟,缺少了天真的性格也許就沒有好奇的本能。無數人對蘋果落地熟視無睹,只有牛頓有一顆好奇心,才會思索,才會探究,直至最后的“萬有引力”的理論。醫學是一門嚴謹的科學,但不等于所有理論、技術是一成不變的,對傳統觀點保持一種天真的心態,就是一種不受傳統理論束縛,不斷提出質疑,才有創新的動力。

Q:從一個人創新到搭建平臺一群人創新,您平時如此繁忙,為什么要如此注重創新,開展了諸多推動創新的工作?

葛均波:個人醫術再精湛、能力再巨大,救治的病人依然有限,而把創新理念和創新成果推廣給整個行業,則可以推動行業的進步,可以讓更多的患者獲益。因此,我希望能多做點工作激活醫生、尤其是年輕醫生的創新潛能,搭建醫生創新平臺,帶動并推動整個行業的創新進步。

自主創新非常重要,有些人沒有眼光,嫌棄自主創新研發時間長,經濟效益顯現慢,不如拿錢買西方國家的產品進行復制,便宜又省力,這種想法是非常錯誤的,我們鼓勵吸收引進消化再創新,但是必須要有核心技術,否則將永遠受制于別人。應該加強基礎研究工作,通過協同創新去解決醫學領域的技術難題。

Q:未來在創新方面,您還有什么新的設想和規劃?

葛均波:這次從以色列回來后,我再次被以色列的創新氛圍和精神所震撼。受以色列創新孵化器的創新模式所啟發,醞釀已久的“首席創新官(CIO)”首先在心內科啟動,CIO征求每一個醫務人員在工作中遇到的問題、困難,然后尋求解決辦法,協助申請專利促進轉化。心內科首任CIO為在美國斯坦福大學Biodesign創新中心留學的吳軼喆醫生,他系統學習了創新方法論,將引導臨床醫生發現臨床中尚未解決的臨床需求,并探索、篩選直至最終實現創新解決方案。

孜孜求學意 拳拳赤子心

1962年,葛均波出生在山東五蓮縣中至鎮的一個小山村。葛均波的醫者夢想源自小時后的一次手臂骨折,父母帶著他四處求醫,最后在臨縣的一個中醫門診治好,從此之后少年葛均波的心中就有了一個醫學夢,他夢想自己能成為一名出色的醫生,為患病的人帶去陽光,解除病痛。

葛院士年輕時

但當時考大學也不是容易事,葛均波所在中學每年可以考上大學的學子是鳳毛麟角。1979年,葛均波幸運地考入青島醫學院。1988年又考入當時的上海醫科大學,1990年他又被公派德國美因茲大學醫學院學習。

赴德一年,葛均波的血管內超聲研究論文就出現在了國外學術期刊上。1993年,他又跟隨導師艾伯爾教授來到杜伊斯堡-埃森大學醫學院繼續博士后研究。

葛院士在德國求學時期

1997年,香港回歸,舉國歡慶。也就是那一年,葛均波為國際醫學界獻上了一份厚禮——他在心肌橋的研究中發現了“半月現象”。這一發現立即引起了全世界心血管醫學領域的矚目,世界前沿醫學領域因此再次寫上了中國人的名字。那一年,葛均波才35歲。事業如日中天,他不但被聘為德國杜伊斯堡-埃森大學醫學院心內科血管內超聲室主任,還當選為美國、歐洲心臟病學會專家會員。

但是兩年后,他卻毅然回國。理由很簡單,他想用自己掌握的冠心病手術技術造福中國的百姓。

篳路藍縷創新路 為誰辛苦竅玲瓏

葛均波教授回國后,組織在中山醫院完成了第一例心臟移植手術,隨后又成功地進行了國內第一例“帶膜支架植入術”治療斑塊破裂、上海市第一例切割球囊治療冠心病、上海市第一例冠狀動脈腔內照射治療技術、上海地區首例頸動脈支架植入術治療腦缺血等。

之后,他又成功實施了多項革新技術的“首例”,2005年他首創“逆向導絲技術”,2010年完成國內首例經皮主動脈瓣膜置入術,2012年他完成亞洲首例經導管二尖瓣夾合術;2013年完成國內首例經皮肺動脈瓣置入術;2014年完成華東首例左心耳封堵術;2015年完成世界首例深低溫冷凍消融去腎動脈交感神經術等。2018年,完成了世界首例、具有我國自主知識產權的經心尖二尖瓣夾合術,2019年完成亞洲首例異位三尖瓣植入術……

同時,經他研制國內首個可降解涂層新型冠脈支架,打破了國外支架的長期壟斷,每年為中國患者節省了12億元的醫療費用。目前該支架已出口俄羅斯、印度、新加坡等多國,成果獲2011年國家技術發明獎二等獎。之后,他馬不停蹄,又研制出我國首個完全可降解冠脈支架“Xinsorb”,引領了我國“冠脈介入治療的第四次革命”。

獨行疾、眾行遠 帶領CCI再次出發

2015年,中國心血管醫生創新俱樂部(CCI)在上海成立,這是葛均波院士睿智、膽識及勇氣的體現。CCI成立的初衷是通過促進協同創新,讓更多核心技術掌握在中國醫生手中。

在葛均波院士看來,雖然中國的科學界與發達國家之間的差距在減少,部分領域從跟跑走向并跑,但是現在整個醫療行業依然比較浮躁。事實上我們在很多領域與國外發達國家之間還是有很大差距,核心技術非常缺乏。比如雖然我們已經可以做支架,但是這些支架的制造原材料幾乎全部來自國外。

中國心血管醫生創新俱樂部(CCI)已成為目前國內最具影響力的醫生創新平臺之一,其致力于推動醫生的自主創新,并整合社會各創新要素助力醫生創新早日從理念轉化為實踐。目前創新俱樂部已經組織國內外知名創新研發團隊開展專業化、系統化創新培訓,為臨床醫生與專業研發團隊搭建互動交流、產品研發和轉化平臺。目前已有全國各地學員300余人,國內外創新導師80人次,巡回10大城市,申請專利80余項,30余項產品在研,10家初創公司,涌現了一批創新專利和產品,創造潛在市場價值數億元,該平臺極大鼓舞了臨床醫生的創新熱情,推動了我國心血管醫療器械的自主創新進程。

醫院內設立CIO是繼葛院士2015年創立醫生創新平臺(CCI)之后的又一次大膽嘗試,有助于醫生從臨床一線發現創新需求,使醫生創新有了更專業化的輔導。

參考資料

【1】微信公眾號“復旦大學附屬中山醫院”(ID:ZS-Hospital),葛均波院士:保留一份天真是創新最重要的元素

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn