2017年1月14日,第三屆“樹蘭醫學獎”頒獎大會在南京隆重舉行。中國科學院大學存濟醫學院院長高福院士與軍事醫學科學院賀福初院士獲得“樹蘭醫學獎”。這一獎項由中國工程院鄭樹森、李蘭娟兩位院士發起捐贈并聯合社會力量設立,旨在扶植新秀、獎掖群賢。

提起高福院士,很多人會本能地把他與埃博拉病毒聯系在一起。2014年,在非洲埃博拉疫情來勢洶洶時,高福院士臨危受命,作為中國疾控中心移動實驗室檢測隊負責人,帶領隊員遠赴西非國家塞拉利昂,投入了一場與病毒對抗的鏖戰。這種讓人聽著都心驚肉跳的經歷,對高福來說,早已是家常便飯。在近幾年發生的禽流感、人感染豬鏈球菌、中東呼吸綜合征冠狀病毒等公共衛生突發事件中,高福和他的科研團隊屢次身臨一線,大展身手。

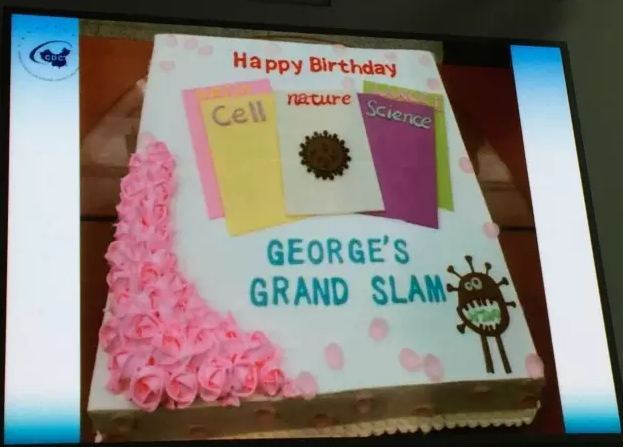

支撐一線抗病毒工作業績的,是高福院士出色的科研成果。這些年,高福的研究成果兩次入選中國科學十大進展,在SCI國際刊物上發表論文近400余篇(包括Cell、Nature、Science、The Lancet、NSMB、PNAS、PLoS Pathogen、NEJM、Immunity等)。外人眼中的高福,是中國為數不多發論文“大滿貫”的科學家。2016年,又是高福團隊的豐收年,他們在國際核心期刊上發表了60多篇文章,其中有7篇是《Science Translational Medicine》、《Cell Host & Microbe》、《Nature Microbiology》等的封面文章。

圖為學生為高福制作的"GEORGE’S GRAND SLAM"蛋糕

那么,像這樣的一位“超高產”院士,到底是怎么修煉成的?2016年12月20日,在為中國科學院大學本科生做完“科學前沿進展名家系列講座”之后,高福院士接受了國科大記者團的采訪。

高福接受國科大記者團采訪-包浩然攝

一天只有24小時,不能啥都要

高福出生在山西省應縣的一個普通家庭,爸爸是木匠,媽媽是家庭婦女。人生頭30年和大部分人一樣,從老家考到省城再到北京,留高校任教。30歲那年,他迎來了人生的新起點。赴英國牛津大學讀博士、做科研,一呆十年,之后的3年又申請到哈佛大學從事博士后研究工作。2004年,繞了大半個地球,他學成歸來,在中國科學院從事病原微生物跨宿主傳播、感染機制與宿主細胞免疫研究以及公共衛生政策與全球健康策略研究至今。高福的自我成長過程,伴隨著我國病原微生物與免疫學研究從追跑、跟跑、并跑到領跑國際水平的一個大跨越,他和他的團隊屢屢為我國科技界贏得國際聲譽。

2016年12月,高福為中國科學院大學本科生做“新發突發病毒感染人的機制”的科學前沿講座,他介紹了微生物所這幾年探索病毒和細胞之間、免疫細胞和被感染細胞之間相互作用、互相識別所做的研究,并分享了自己是如何做到如此“超高產”的:學會管理時間,學會睡覺,學會想的簡單,學會想的復雜。

高福院士為國科大本科生做講座-包浩然 攝

高福在對生活的掌控上似乎頗有天分,他從未學過管理類知識,卻在偶然接觸德魯克的目標管理時,發現自己竟然一直都在目標管理,而且這個目標是一定要達到才叫目標。

1979年,高福考入山西農業大學。這屆學生大多是些成績出眾,心氣很高的學生,其中有不少人原本是沖著清華、北大去參加高考的。因此,來到這所剛剛合并組建的大學后,一些人便產生了心理落差。有人破罐子破摔,有人只想著混個文憑,但還有為數不多的第三類人,更加發奮地學習,要實現更高的理想。他立下了新的目標:“改投傳染病學專業,考研究生離開。”

在小縣城長大的高福,18歲前沒有接觸過英語,英語成了阻礙他考研的絆腳石。他認準一點,“英語學不好,就不可能考上研究生。”所以,在學習本專業和傳染病學、微生物學的同時,高福最主要的目標就是攻克英語。為了提高詞匯量,他甚至背過詞典。最后,從單詞量到語法,再到發音和閱讀,高福的英文基礎都打得非常扎實。后來,他頻繁在國際頂尖刊物上發表科研論文,都寫得又快又好。

中學時高福特別活躍,打快板、說相聲樣樣都會。可是大學四年,他不參加任何社團活動,拒絕任何球類訓練和比賽,甚至戀愛都不談,把所有的時間都花在學習專業知識和英語上。他說,“一天只有24小時,不能啥都要,你要抓住重點,以最終目標為導向,管理好時間。”最終,他如愿考上了北京農業大學(現中國農業大學)的研究生。等到上了研究生,高福的人生開啟了另一個階段,他又變成一個能學能玩的社交達人。

沒干成的事,就等于沒干

和目標管理相對應的是較強的執行力。分享自己的“高產”經驗時,高福認為,做科學最主要的兩條:一是選題,二是執行力。他把一篇科學論文成功歸結為:1/3選題 +1/3實驗(生命科學領域)+1/3寫文章、歸納總結、和editor“吵架”。選題上,他一直在為困擾公眾的現實難題尋找解決方案,研究的是全世界和中國人民最需要解決的傳染病問題。執行力上,試了但沒成功的事兒,一定是你無所謂的事情。干什么事都要做到極致。

受益于目標管理,高福從勤勉學生成長為高產科學家。他擔任中國科學院大學崗位教授后,“目標管理和自我控制”也成了他最希望在學生身上看到的品質。

招研究生時,高福會直接問學生一個問題:“你來了之后是真想做科研,還是想混個文憑?”入學后,高福會再問一遍,“你去年說這句話是真的還是假的?”語氣不是責問,而是真誠的交談。如果學生回答說,“老師,我看你是院士,想混個文憑。”高福會接受,“那就簡單過吧!”如果學生說,“老師我不忘初心,還是要做點好科學的。”高福就很有勁兒,“那咱就做點難的,做點世界人民沒解決的問題。”絕對肯定的一點是,高福就喜歡這樣目標明確,痛痛快快的學生。

跟學生相處時,高福會拍桌子“罵”學生,允許他們有理有據地頂嘴;也會在學生脆弱無助或缺乏自信時,表揚和鼓勵他們;更會在對抗病毒的第一線,幽默地和學生開玩笑:“我‘解放’了,我是‘活標本’,我是埃博拉。”但是,他不能容忍學生“有了目標,卻不能完成”。

高福作為本科生學業導師,常與學生在微信群里交流

高福提出了一個形象的“傳球理論”,他把科研工作比喻為“足球”,“踢球時,你要先分析球該傳給誰,你要給A,A可能傳給B,B最后得能進球。不能亂傳一通,更不能接過球后不吭聲,三天后卻告訴我,老師這球就是進不去了。那你就錯了!如果你不能干,首先你不要急著接活兒;其次,你得告訴我:‘老師,我不能干。’千萬別不跟我溝通,直接浪費三天時間。”“傳足球”與“踢皮球”是本質不同的東西!

目標有了,還要學會微調

高福有不達目標決不罷休的執著性格,但又不是那種鉆牛角尖的人。即使從外表和內在來講,高福都很符合“完美主義者”的特征,作為一位科學家他有對科研上的執著,作為一名學者他有淵博的知識和幽默的口才,作為一名普通人他有得體的著裝和莊重的風度,他的一些朋友也戲稱他為“Mr.perfect(完美先生)”。高福卻聲稱自己很看重“妥協的藝術”,他是能夠微調的人。

當年入牛津大學讀博士時,因為漢語“fu”和英語“fool”同音,高福特意給自己取了一個響亮的英文名George,和喬治·華盛頓同名。剛結婚時,沒有房子住,高福和妻子住在北京農業大學的學生宿舍里,條件雖苦,離實驗室卻最近,他每日沉迷在科研的幸福感里,至今都覺得那是最幸福的日子。在近幾年發生的禽流感、人感染豬鏈球菌、中東呼吸綜合征冠狀病毒、埃博拉病毒等公共衛生突發事件中,高福和他的科研團隊屢次身臨一線,大展身手。高福的身上一直都有著蓬勃的銳氣。

可是他從不給自己設定過高的目標,他說,“你總是往上看,當然會有更好的目標。你要有一個讓你努力的目標,但同時要微調。總不能因為沒達到目標,就睡不著覺,就“自由落體”吧?”高福有一個被朋友們羨慕的優點——想睡就睡的能力。“我能連續一個星期只睡四五個小時,也能一下子睡24個小時。你看我現在和你聊,興奮了,可能和你談好多事。如果我是現在這種狀態呢(作無精打采狀),你還和我談啥?我立馬就能睡著。好多人失眠、焦慮,做不到這點。”

想睡就睡的秘訣是,“該放的下的就放下,有些事情想簡單,有些事情想復雜。”對高福而言,要想得簡單的是人際關系,是別人對自己的評價,想得復雜的是自己的標準。“我不殺人不害人,不去偷雞摸狗,不去爭不是自己的東西,不去糊弄科研,不去學術造假,就不會睡不著。”

高福也從不想著去改變別人。他認為,教育只能改變人的職業,不能改變性格。“你是我的學生,我幫助把你的優點發揮地淋漓盡致,讓你規避你的缺點,讓你的缺點不暴露,或者暴露了以后你能知道怎么去躲過。你說要把某人改變成像我,那他四不像。”他老喜歡跟學生開玩笑,“你不喜歡科研可以,但不能不干正事兒。”

高福院士為國科大本科生簽名留念- 包浩然 攝

“我是不愿意當明星的”

和大多數低調的科學家不同,高福不懼怕站在舞臺中央。在他看來,人活著就是個“演員”,就是在“編”故事,科學家也是一個演員,只不過是站在了科技的舞臺上。

好多人會質疑:科學家作為一個探尋真相的群體,怎么能“編”故事呢?高福解釋說:“‘編’故事不是讓你造假故事,而是基于事實去‘編’,一個做完實驗之后,還能把實驗歸納總結呈獻給讀者的科學家,才是優秀的科學家。你在呈現給讀者的過程,就是在‘編’故事。”高福的“編故事”其實強調的是,近年來越來越被社會關注的“科學家的科普能力”。

基于這樣的觀點,在這個強調個人魅力的時代,高福認為,“科學家也可以成為明星。”但高福又不愿意當明星,雖然口才和舞臺感極佳的他,經常被大家調侃說,“該改行去說評書,主持節目。”他說,“你不是要成為明星,而是能大膽做你喜歡做的事情就行。”高福確實挺大膽的,韓春雨事件沸騰時,他是唯一一個公開發聲的科學院院士。“大家都明白是否有真正的科學發現才是關鍵,但是沒人敢說,都不敢說這個社會就亂了,但都說也亂。所以我說話也把握時機,什么時候說,什么時候不說。”

高福很反感國內一些把科學家神化的傳記。在這次講座上,他贈送給現場的國科大本科生每人一本《通往諾貝爾之路》。問起原因,他說:“我覺得這位老先生寫得特別樸實,他沒把自己寫成那么高大上。為什么我給你們做報告,愛跟你們開玩笑呢?就是想讓你們感受到高福就是你們身邊的人。這位獲大獎的老兄呢,他也是學獸醫的,還差點不去做科研,一次偶然的機會發現了一個新東西,就得了諾貝爾獎。”

如果做勵志報告,高福絕不懷疑自己的煽動能力,但是他拒絕這樣。“你看人家院士、諾貝爾獎獲得者,該退休就退休,該釣魚就釣魚,咱這倒好,都變成神話了。你一看他那么高,就夠不著了,咋弄?那本書好好看看,不管再偉大的人,離你們都很近。One day, you will be someone like him.”

高福院士在講座中常常是意氣風發的樣子- 包浩然攝

高福藏著一張和姚明的合影,他說經常提醒自己,“我離姚明的“高度”還差那么遠,我還得再長點個兒。過去的事兒干完就完了,全部清零。錢清零,成就清零,榮譽清零,你要想著自己是院士啊,就完了。我已經清零了。

在《科學》雜志的“科學生涯欄目”中,高福寫下過“病毒旅行不需要簽證”。科學無國界,他鼓勵青年學生們,跟他一起到非洲去防御傳染病。“禽流感,我估計我們這代人搞不定,還需要你們這代人繼續研究,未來的發展方向還是要搞清楚為什么禽流感會感染人,為什么過兩年還會有新的變種出現。從防護的角度講,要試著開發一種通用疫苗,把所有的流感病毒都覆蓋。”

參考資料

【1】微信公眾號“ 中國科學院大學”(ID:ucas1978),高福:“超高產”院士的修煉手冊

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn