陳宜張,男,浙江余姚人,1927年生,中共黨員,我國著名神經生理學家。他潛心治學,在國際上率先提出糖皮質激素作用于神經元膜受體假說,先后獲國家自然科學獎、國家科技進步獎;他專心育人,為我軍萬余名軍事醫學人才講授過多門基礎醫學課程,親自帶教的38名碩士、博士,已成為國內外生理和神經科學界的中堅力量。

在第二軍醫大學教學館,這一幕已成為學員們心中最美的風景:一位滿頭銀發、精神矍鑠的教授,總是會早早地來到教室檢查幻燈、翻看講義。

這位已有87歲高齡的老教授是在國內外生理和神經科學界大名鼎鼎的中國科學院院士、第二軍醫大學基礎部教授陳宜張。

數十年來,這位總能在課上帶給學員海量最新專業資訊的教授,一直保留著用中英文雙語上課的習慣。作為該校最受學生歡迎的教員之一,陳宜張陶醉于這種授業傳道的感覺,也無比珍愛著這個最普通的頭銜:老師。

“作為軍校教員和人民教師,教好書是天職”

80歲生日那天,學生們從全國各地趕赴上海為陳宜張慶賀。陳宜張用4句話總結自己的教師人生:“第一,要教好書,作為軍校教員和人民教師,教好書是天職;第二,要選好題,一旦明確科研方向,就要沉得下去、鉆得進去;第三,要講真話,像巴金先生一樣不說假話、敢講真話;第四,要做正直的人。”

1927年,陳宜張出生于浙江余姚的書香世家。1951年,他到第二軍醫大學任教至今,“上好課、教好書”始終是陳宜張堅守三尺講臺的最大動力。為了這個“好”字,陳宜張沒少對學生板臉。

一位進修講師跟著他做實驗,拿起大剪刀就開始剪動物的皮膚和神經。陳宜張看到后立即嚴厲制止,要求她必須按照操作規范,用大剪刀剪粗的皮肉組織,小剪刀剪皮膚和神經。陳宜張不近人情的態度,將這位40歲的講師當場說哭了。

讓這位講師沒想到的是,實驗一完,陳教授耐心地教她縫合傷口。看著教授一針一線把傷口縫得像刺繡一樣精美,她大受觸動。“那一幕,直到今天還在鞭策我。”她說。

研究生巫凌剛喜歡踢足球,常常因此耽誤去實驗室。陳宜張得知后嚴厲質問他:“你是想當足球專業研究生,還是生理學研究生?”后來,巫凌剛全身心投入科研,他的原創性研究成果兩次被國際頂級學術期刊《自然》刊載。

60多年來,陳宜張為我軍萬余名軍事醫學人才講授過多門基礎醫學課程,培養出李蘭丁、李素芝等英模,以及一大批以曹雪濤院士等為代表的醫學才俊。

“一個科學家最重要的,就是實事求是”

提起陳宜張,國內外生理和神經科學界對他的科研成果如數家珍。他大膽提出糖皮質激素膜受體假說,并把快速、非基因作用研究擴展到神經元功能的其他方面,得到國際學術界高度評價。世界著名神經生理學家、荷蘭的德克勒特教授認為:“這項研究對中樞神經系統作用產生巨大貢獻。”

當很多人慕名向他求教科研秘訣時,陳宜張的回答非常簡單:“一個科學家最重要的,就是實事求是。”與他交往40多年的北京大學韓濟生院士說:“陳宜張教授給我留下最深印象的是他獨立思考,不跟風,不盲從。”

幾十年來,陳宜張的這種恪守實事求是、決不跟風盲從的科學精神,深深地影響著他的同事和學生。他要求學生每一個實驗項目和過程都要詳細記錄并及時分類整理打印出來,不能摻一點“水分”。他的第一位碩士研究生袁文俊教授告訴記者:“陳教授要求我們實驗標本至少要保存10年,所有的實驗數據和記錄都要經得起檢驗。”

多年來,陳宜張教授一直要求學生做同一實驗至少重復3遍,方能確定數據;科研論文中不能引入個別實驗現象,一字一句必須來源于反復實驗的結論;他負責指導的論文,沒逐字逐句看過絕不會簽字;他幫別人修改的SCI論文,發表時一律不準署他的名字。

治學上嚴謹求實的背后,是陳宜張對我國科研領域自主創新能力的深切憂患。曾有一段時間,不少科研工作者頻繁出國交流。一些學者在美國國立衛生院等科研機構資助下完成課題,雖然課題第一完成人是中國學者,但是第一署名單位無一例外是外國研究機構。

“這類由中國學者研究、外國帶回的課題能否列入國家‘973’項目的成果?”在一次“973”項目會議上,許多專家為此爭論不休。陳宜張當場亮出自己的觀點:973’是國家項目,列入的課題必須是‘中國創造’,‘舶來’課題一概不算!”

憂患之下,創新不止。2012年,他在國內提出“精確細胞生物學”概念;今年,87歲高齡的他又獨立撰寫了70萬字的科學著作《突觸》,該書被譽為“站在當代科學發展前沿,對突觸研究領域進行綜合評介的國內首部學術專著”。

“如果不能全身心參與國家項目,就沒資格花國家一分錢”

在陳宜張心里,國家和軍隊利益永遠高于一切。

2003年,陳宜張牽頭的國家“973”項目“單分子可視見研究”獲批立項。科技部啟動了“學科前沿交叉項目基金”,用于資助他和科研團隊。當時陳宜張承擔的另一個“973”項目“腦功能研究”還未結題。他深感自己沒有精力同時完成兩個“973”項目,主動要求全額退還給科技部。他在申請中懇切地說:“如果不能全身心參與國家項目,就沒資格花國家一分錢。”

在個人生活上,陳宜張也是能省則省,有些做法甚至讓人難以理解:他以“工資足夠開銷”為由,多次申請取消每月給他發放的院士津貼。至今,他腳上穿的是鞋底磨平又釘上后跟的制式皮鞋,隨身攜帶的公文包是部隊發的黃色挎包,紙張一律寫滿雙面才肯丟掉……

盡管對自己“精摳細算”,但對需要幫助的人,陳宜張總是傾囊相助。2000年,陳宜張和老伴徐仁寶教授拿出了大部分積蓄,在浙江大學醫學院設立“徐仁寶-陳宜張獎學金”,資助家境貧寒的優秀學子。2009年起,他又自費出資在母校余姚中學設立“陳宜張獎學金”。他在給母校的信中說:“盡管金額不大,但確實是我平時省吃儉用攢下來的,一定要把錢給到品學兼優的孩子手中。”

2007年10月,剛過完80歲生日的陳宜張,主動要求學校停止為自己招收研究生。他坦言自己研究腦神經,深知80歲后人腦加速老化,思維和理解力難以跟上,不能傳授新知,就要亮出“免教牌”,不再掛著博導碩導的虛名,決不能浪費學子們寶貴的求知黃金期。與陳宜張共事多年的浙江大學副校長羅建紅教授對記者說:“陳宜張院士在個人品格、學術修養、為人處世等方面為我們樹起了標桿,是我們學習的榜樣。”

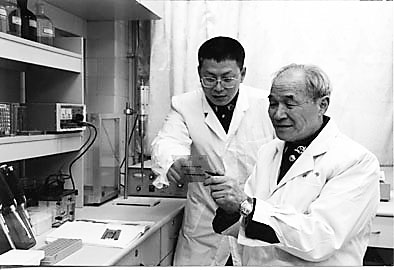

本報特約記者 肖 鑫攝(原標題:一位院士的為師之道 ——記中國科學院院士、第二軍醫大學基礎部教授陳宜張)

參考資料

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn