利用太陽(yáng)能驅(qū)動(dòng)的人工光合作用二氧化碳資源化利用是減少二氧化碳排放并提供可再生能源的一種有效方法。但上述光催化反應(yīng)的發(fā)生在熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)上都存在較大困難,當(dāng)前人工光合作用的效率依然很難超過綠色植物。因此,開發(fā)和構(gòu)筑高效的催化反應(yīng)活性位對(duì)于高效人工光合作用二氧化碳資源化利用體系的構(gòu)建至關(guān)重要。眾所周知,單原子金屬碳基材料是近年來(lái)新興的催化材料之一,由于獨(dú)特的電子及能級(jí)結(jié)構(gòu),這類原子級(jí)分散的單位點(diǎn)催化材料可以為催化反應(yīng)提供接近理想水平活性成分的原子利用率,表現(xiàn)出不同于傳統(tǒng)納米催化劑的催化活性、選擇性和穩(wěn)定性。作為最常見的“單原子”催化材料,碳載體上四個(gè)氮配位錨定的金屬位點(diǎn)(M-N4)雖可提供相對(duì)穩(wěn)定的配位環(huán)境,但也一定程度上限制了表面原子結(jié)構(gòu)對(duì)活性位點(diǎn)電子和能帶結(jié)構(gòu)的調(diào)控,制約了上述材料催化性能的提升。

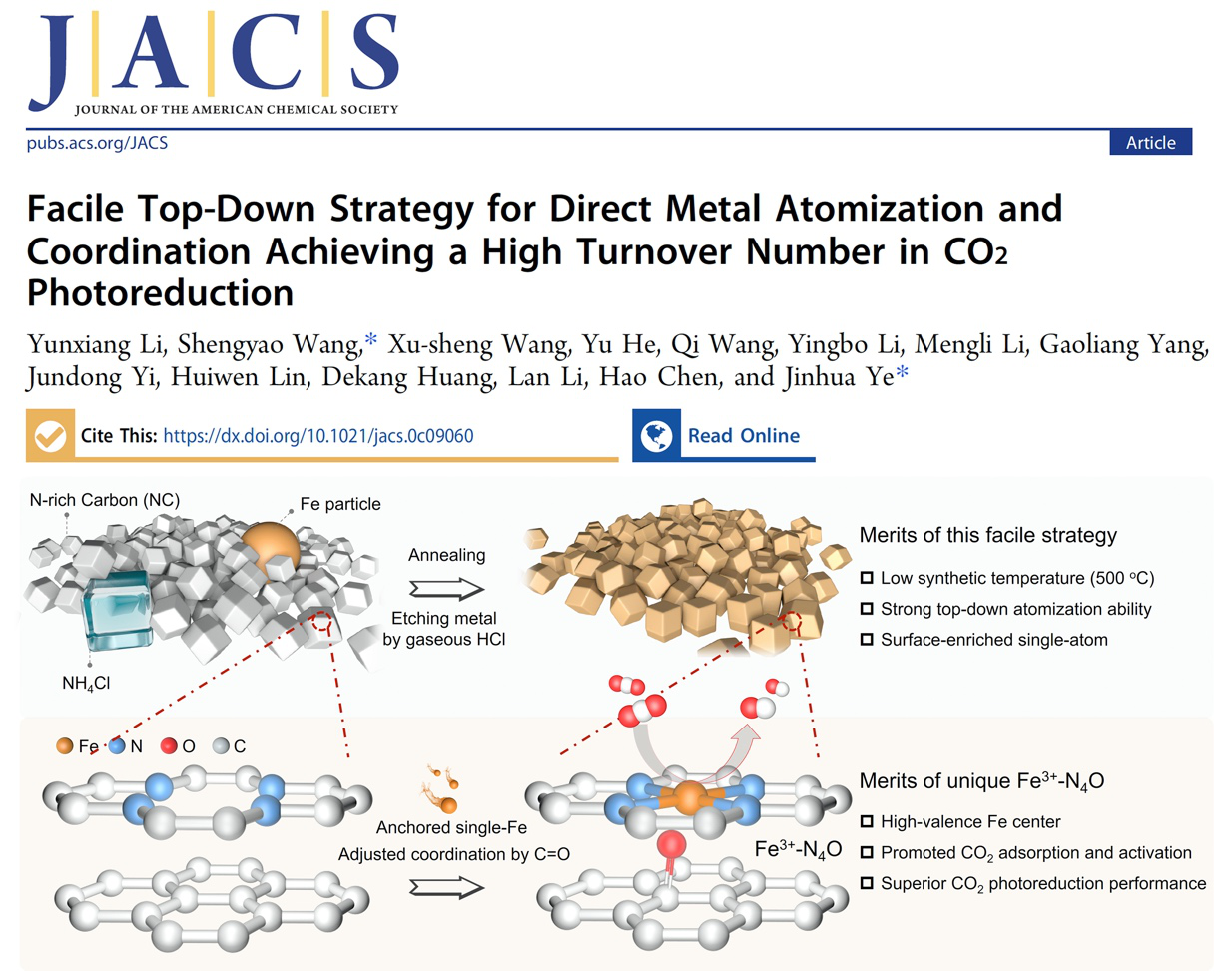

鑒于此,該研究從材料的合成角度出發(fā),創(chuàng)造性的開發(fā)了一種溫和的自上而下策略用于金屬顆粒原子化和單原子金屬配位結(jié)構(gòu)調(diào)控。原位產(chǎn)生的氣態(tài)酸可將多種尺度的Fe顆粒刻蝕成Fe離子,汽化金屬離子被NC的表面缺陷錨定并在表面富集形成原子級(jí)分散的單原子金屬Fe活性位。更重要的是,上述過程中NC載體上形成的C=O基團(tuán)將與單分散的Fe中心鍵合,最終形成獨(dú)特的Fe-N4O物種。通過構(gòu)建具有獨(dú)特配位結(jié)構(gòu)的單分散金屬FeN4O位點(diǎn),使得Fe-NO/NC作為CO2還原助催化劑在均相和非均相光催化劑體系中均展現(xiàn)了良好的催化性能,反應(yīng)一小時(shí)轉(zhuǎn)化數(shù)值分別高達(dá)1494和825,實(shí)現(xiàn)了高效的CO2催化轉(zhuǎn)化。該研究為探索和設(shè)計(jì)用于高效太陽(yáng)能驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)化的高性能單原子助催化劑具有重要的借鑒意義。

論文第一作者為日本北海道大學(xué)李云祥博士,華中農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院青年教師汪圣堯副教授和日本國(guó)立材料研究所葉金花教授為論文共同通訊作者。該研究是汪圣堯副教授受我校“青年骨干國(guó)際培養(yǎng)計(jì)劃”資助在日訪問交流期間取得的重要成果。

此前,汪圣堯副教授在光催化二氧化碳還原體系的光譜吸收拓展、載流子遷移調(diào)控及催化活性位設(shè)計(jì)等方面的開展了系列創(chuàng)新性研究,相關(guān)成果發(fā)表在《自然?通訊》《美國(guó)化學(xué)會(huì)志》及《應(yīng)用催化B:環(huán)境》等國(guó)際期刊上發(fā)表,受到了國(guó)內(nèi)外同行的高度關(guān)注。

論文連接1. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c09060

論文連接2. https://www.nature.com/articles/s41467-020-18350-7

論文鏈接3. https://www.nature.com/articles/s41467-020-14851-7

論文連接4. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.119096

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn