戴立信(女兒戴敬攝于2016年)

“你是我認識的人中最為正面的一位,你可以極其驕傲和高興地看到中國的化學已經起飛并很接近于超越世界其他各國之點。”諾貝爾化學獎得主夏普萊斯(Barry Sharpless) 教授這樣評價他。

2012年戴立信在Scripps研究所和Barry Sharpless、余金權教授進行學術交流

科學生涯聯系國家命運

1924年11月13日,戴立信出生于北京,祖籍江蘇句容。戴立信的學術生涯,始終與國家命運緊緊聯系在一起,這種緊密聯系,緣于他對國家的分外關切。

戴立信的祖父輩傾心新式教育和民族實業,因此他自幼耳濡目染了家族對知識的尊重,對國家與民族的命運的關切。

高中畢業后,他考入了滬江大學化學系。一年后,戴立信轉入浙江大學。

浙大化學系師生歡送1945屆畢業生(最后一排右二為戴立信)

在浙江大學,戴立信積極地參加各種進步民主性的學生運動,擔任浙江大學進步組織湄潭劇團團長,和同學們共同排練演出了一些話劇,包括反映中國新舊社會轉型期的話劇《家》。

“我記得那時候做《家》的劇務,從后臺往觀眾席上看,當看到觀眾因感動而流淚時,真是很有成就感。”

這些經歷,逐步讓戴立信堅定了科學和技術可以改變國家命運的信念,也讓他深深地喜歡上了科學。

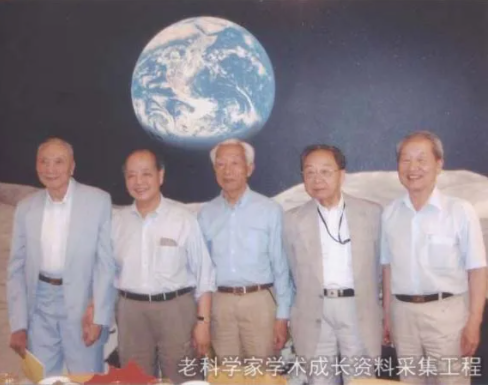

2007年浙江大學校慶時同學的合影(左起顧以健、李政道、任知恕、戴立信、張友尚)

戴立信剛踏入工作崗位不久,適逢新中國成立,因國家建設需要,他立即投身于科學研究領域,開始探索國家急需的金霉素的制取與合成研究。

“兩彈一星”工程中的研究與管理

科學家的學術生涯,往往伴隨著不同的角色轉換,而且多為從科學研究人員到管理角色的轉換。

戴立信曾多次擔任科研管理工作,包括“兩彈一星”工程相關國防任務的組織和管理,中國科學院有機化學研究所圖書情報資料室主任、科技處處長。1984年,他重新回到科學研究領域。他在這兩種角色之間自如轉換,并實現了互相促進。

戴立信在擔任國防任務的組織工作時,依然關注早先從事的金霉素合成工作的國際進展,并在硼氫高能燃料的研制過程中特別關注火箭推進劑中的化學問題,并注意到硼氫化學正在形成一個新的研究領域。

戴立信在硼氫高能燃料和含氟潤滑油、“99號任務”的管理工作中讓研究人員各施其才,并在1962年國家對科學研究的政策開始向基礎研究領域傾斜時,迅速開辟硼氫化反應和碳硼烷化學兩個研究方向。他們研究了α,β-不飽和醛、酮、酸的硼氫化反應,這是硼氫化反應的發現者布朗尚未注意到的領域。

在戴立信所承擔的科技組織工作中,其中最有影響、任務最重的一個工作是“99號任務”——研制航空膠片。全所集中了56人投入任務,由汪猷擔任總指揮,戴立信任副總指揮兼黨支部書記。“99號任務”使得我國擁有了自主生產的高空攝影膠片。

尋找特殊問題的宏闊視野

戴立信在科學研究的組織和管理方面的經歷,拓寬了他格外開闊的研究視野。

在有機所,戴立信獲得最多的一句贊譽就是:“思維活躍,特別是具有戰略思維。”

關注學術前沿,對學術問題的敏銳感知,這是科學研究者普遍具有的素養。除卻這些,戴立信的特點是具有尋找特殊問題的宏闊視野,在更加寬廣的學術領域去探尋突破。

浙大時期的學習訓練,為戴立信奠定了基礎,他的對學術研究的敏感也初露端倪。戴立信的畢業論文結合了當時新出現的高分子材料,對合成橡膠領域的研究進行了評介。

在進行金霉素的制取與合成工作時,戴立信發現金霉素在堿液中容易被破壞為異金霉素的特點,提出了在提取金霉素的工藝上采取弱堿碳酸氫鈉的建議,在上海第三制藥廠的生產線上收到了很好的效果。

在紅外光譜測定法剛出現不久,有機所還沒有紅外光譜儀之前,戴立信就建議利用這種新的分析手段,對金霉素合成工作中得到的脫二甲氨地霉紅樣品進行紅外光譜測定。

在構象分析和立體化學理論剛出現之際,戴立信便提出了測定金霉素絕對構型的具體方案,而國際上對此問題的研究6年之后才出現。

戴立信在有機合成領域做出了創造性的工作,在不對稱合成領域的工作中也有非凡的創造力。這種創造力的源泉,是他對特殊問題的關注。

學生游書力感嘆:“戴先生是一個戰略家,他總是能夠看到學科領域里面非常高、非常大的一些問題。他說我們定選題的時候高度一定要夠,做出來一定要有影響,一定要找到領域里面有困難的問題,比較有挑戰性,并且非常有意義的東西來做。”

在全身心投入金屬催化的不對稱合成領域之后,他和研究團度從研究不對稱環氧化及開環反應開始,實現了高區域選擇性、高立體選擇性的環氧醇的開環反應,后來又陸續在葉立德與氮雜環化合物的選擇性反應,手性配體,過渡金屬催化的硼氫化反應,平面手性等多個領域取得重要成果。

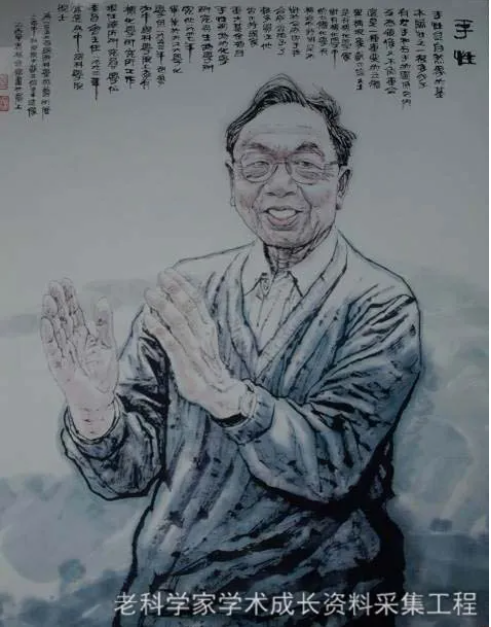

一個漫畫家為戴立信畫的一幅戴立信介紹手性技術時的畫像

戴立信不僅專注于特殊問題,還善于將不同領域的工作結合起來,取得創新,這就是他的宏闊視野。這也是戴立信一直強調的,科學研究領域的重大突破需要積累。

要做“好的有機化學”

1969年諾貝爾化學獎得主巴頓曾提出,在有機合成領域,要發明而不是發現新的化學反應。戴立信的研究工作也說明,只要通過合理的邏輯,科學家可以根據需要來發明,并利用這些新的反應來進行化學合成。

不僅如此,他還強調,要做“好的有機化學”。“好的有機化學”應該符合綠色化學或可持續發展化學的要求,原料和產物是綠色的。除此之外,“好的有機化學”還應該在與生命科學、材料科學的結合中更好地發揮化學的作用。戴立信在其研究工作也一直為此努力。

1999年訪問哈佛大學時和E. J. Corey討論工作

戴立信意識到現代合成反應中高選擇性是核心,只有實現了高選擇性才能有高產率,減少對環境的污染,為此,他選擇不對稱合成作為研究方向。

在對肉桂醇的不對稱環氧化反應取得成功,并初步建立了合成方法學之后,戴立信立即開始嘗試探討具有重要生理活性、具有2-氨基-1,3-二羥基的骨架的天然產物,對氯霉素的合成路線進行改進,以期實現做“好的有機化學”的進一步目標——滿足人類發展的需求。

緊接著,戴立信和研究團隊第一次利用手性試劑完成了具有抗癌活性的天然產物2,3,6-三脫氧-3-氨基己糖全部家族成員的不對稱合成。他們選擇進行具有光學活性的氮雜環丙烷類化合物的不對稱反應,是因為戴立信考慮到,這類化合物是很重要的藥物合成中間體,他希望探索簡便、有效和通用的高立體及對映選擇性的反應。

戴立信不僅在不對稱合成領域做出了重要研究成果,他還積極倡導中國學者重視手性技術,特別是手性技術在醫藥和農藥領域的應用。

1995年,他和陸熙炎、朱光美發表的《手性技術的興起》一文,產生了里程碑式的影響。自此以后,中國學者對手性藥物,乃至手性技術的研究逐漸增多。

在戴立信的推動下,他和黃量共同主持的“手性藥物的化學與生物學研究”,不僅在手性藥物不同光學異構體的不對稱合成方法以及藥理等方面取得了重要成果,還促進了化學、醫學和生物學不同領域的學者對手性技術的了解、交流與合作,培養了一批優秀的研究人才。

如今,中國在手性技術領域的基礎研究已經位于國際前列,戴立信還繼續倡導手性技術研究向工業化方面的探索。

在戴立信組織和參與的多次化學學科發展戰略規劃中,他也不止一次地提出要做“好的有機化學”。而且,他還時刻關注與國家發展相關的化學問題,倡導中國的化學工業在獨立知識產權上實現創新、普及,引導和推動化學工業和化學技術發揮它的社會功能。

科學交流與組織活動的活躍者

戴立信是國際學術交流與組織活動的活躍者。他的學術思維格外開闊,推動了中國化學的國際化,為人才培養提供了平臺,并持續思考和諫言中國化學的研究方向。

20世紀七十年代末八十年代初是中國的學術開放之際,戴立信參與并組織了具有象征意義的學術交流活動,開創了中國在化學領域國際交流合作的先河。

在他的努力下,中、日、美三邊金屬有機化學討論會多次召開,并成為金屬有機化學領域的標志性事件。不僅如此,戴立信作為中國化學會副秘書長,還開展了一系列科研組織活動,邀請國外的專家為國內學者講解國際研究動向。在恢復和重建國際交流,推動中國化學走上國際舞臺的工作中,他做出了重要貢獻。

戴立信在回到科學研究領域之后,多次在國際會議上做報告,組織召開了國際學術會議,與國際學者和學術機構進行頻繁地交流與合作。他在國際學術交流領域的活躍和聲望,不僅給有機所帶來了聲譽,還給青年學者提供了良好的學術平臺和機遇。

值得一提的是,在這些國際交往中,戴立信善于捕捉新的信息與動向,這不僅豐富了他個人的學術研究領域,還為中國化學的研究動向提供了方向性的指引。

他在哈佛大學的訪問結束之后,立即建議中國化學會推動化學生物學新領域的研究。在參加完慕尼黑國際金屬有機化學會議后,他諫言中國應該在自主知識產權領域開展創新工作。

即便是在今天,九十六高齡的戴立信仍積極參加國內外學術會議,在感觸到國外的科學研究與工業部門的緊密聯系后,他正在倡議中國的科學家要更加主動地參與到工業發展之中,為推動創新驅動的經濟發展而努力。

參考資料:

【1】微信公眾號中國科學家(ID:Chinese_Scientists),合成之美:有機化學家戴立信

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn