“科學研究就像人生選擇一樣,要有眼界、有準備,這樣才不會錯過美麗的意外。”陳小明的人生正如他說的這句話,起初因一個“偶然”與科研結(jié)下了不解之緣,而后與化學研究的結(jié)緣也如奇妙的化學反應一般,充滿了美麗的意外。陳老師說,自己真正開始做科研其實是在讀研究生的時候,而整個學術過程中他的角色和身份漸次變化——從本科生、碩士、博士到講師、副教授、教授、中科院院士,但不變的是他專注于科研的濃厚興趣與持久動力。作為我國化學研究的創(chuàng)新者之一,他幾十年如一日潛心做事、專心學術、致力科研,在化學研究的世界里不斷探索。

他被稱為“高矮板凳上讀出來的院士”,令人敬慕的除了他眾所周知的學術成就外,還有他平和從容的人生態(tài)度、“科研報國”的赤子之心……

為什么在科研上堅持這么久?這是最好的答案

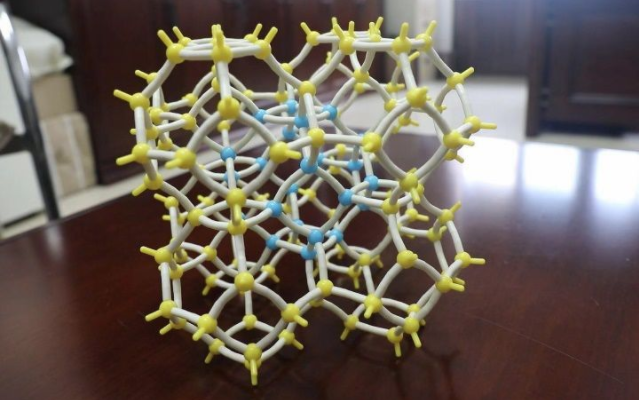

陳老師的辦公室很簡單,沒有寬大的辦公桌,也沒有精美的會客茶具,最引人注目的是進門左手邊那個擺放著各類獎狀、證書和專業(yè)書籍的暗紅色柜子以及辦公桌上的那個化學結(jié)構立體模型。就像經(jīng)常待在實驗室里的他,樸素無華、低調(diào)務實、不喜張揚。說到研究,對于很多非專業(yè)的人而言,要理解他的研究內(nèi)容還是會有一些難度。在采訪中,他也簡單地解釋了配位聚合物多孔材料設計、合成、氣體吸附和相關機理方面的研究成果。他們團隊的一項研究提出了控制氣體分子構型實現(xiàn)反常而最優(yōu)的C4碳氫化合物吸附分離順序,在化工分離和吸附領域取得了重大突破。陳老師說道:“當然,目前我們還只是從理論上說明了確實可以通過微孔材料用吸附分離的方式來實現(xiàn)減少工業(yè)原料降解耗能的目標,距離真正的實現(xiàn)還是有一定的距離。”

正如陳老師經(jīng)常說的,基礎科研工作需要很長時間的堅持,成功最重要的是勤奮和堅持——半生科研,譽滿學界,是他實干篤行的最好寫照。無論是他個人的學術造詣還是團隊的研究成果,在我國和國際上都有著重大的影響。他和團隊在國際上率先系統(tǒng)開展溶劑熱原位金屬/有機分子反應研究,發(fā)現(xiàn)了若干在傳統(tǒng)條件下無法進行或難以進行的重要反應。其中,團隊在2002年的化學反應研究,有力證明了四分之一世紀以來爭論不休的“Gillard機理”,被國際化學界認為是“關鍵突破”。他們開展的配位聚合物和多孔金屬—有機框架材料研究代表著目前國際上在這個領域研究的前沿水平,他們同時也是開拓者之一。他們的研究成果在石油化工和精細化工分離過程、高性能炸藥等這些方面都有著廣泛的應用前景,將會有力地推動能源和環(huán)境工業(yè)的發(fā)展。

陳小明老師團隊

即便化學并非自己最初的選擇,學術道路也非有意經(jīng)營,但他卻在這條路上走了快40年。說及其中緣由,陳老師道:“其實主要的還是兩個動力,一個是科學研究帶給我的快樂,另一個是作為一個科研工作者的責任。”當時從香港中文大學讀完博士回來的時候,不論是中大還是國家在化學研究領域的水平和基礎都是亟待提高的,而經(jīng)過了這二十幾年的發(fā)展,我國的科研水平已經(jīng)和一些發(fā)達國家齊頭并進了。“目前國家在這方面投入的經(jīng)費不斷增多,正處于發(fā)展科研最好的時代,只要你能想得到的,基本都可以去做。”陳老師堅定的聲音,飽含一個本土科學家,對科技興國、建設創(chuàng)新型強國的自信和希望。

作為一名科學家,陳小明老師見證了國家的化學研究從幾乎一片“空白”到現(xiàn)在蓬勃發(fā)展的歷程。當今時代,中國的科技工作隊伍正在壯大,領域正在拓寬,成果正在顯現(xiàn)。陳小明老師和千萬科技工作者一樣,扎根沃土、造福人民,道阻且長,行則將至。

春風桃李,芬芳“我們”一路的情誼

除卻做實驗的時間,他絕大多數(shù)的時間都是和學生一起度過的。他記得自己老師的諄諄教誨與良苦用心,記得這份不斷賡續(xù)的師風師情,并將這種踏實敬業(yè)的精神不斷傳承與發(fā)展,和學生形成了“亦師亦友”關系,多次高效率完成實驗課題。“低調(diào)、務實、敬業(yè)”是學生對他最大的感觸。在學生眼中,陳老師在生活中永遠那么簡單樸實,對待教學和工作卻無比認真嚴謹,嚴格履行作為一名教師和科研工作者的責任。“春風化雨,桃李芬芳”,正是被他兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度影響,他指導的多名博士畢業(yè)生中,已有6人獲國家杰出青年科學基金,2人獲國家優(yōu)秀青年科學基金, 2人獲全國優(yōu)秀博士論文獎,6人獲全國優(yōu)秀博士論文提名。看到自己的學生獲得這些成就時,他嘴角輕揚,笑著說:“很欣慰這種努力、投入、敬業(yè)的精神在我的學生里面廣泛地存在。當老師最開心的事情就是看見學生有進步,有成績。”

盡管工作繁忙,他總是很珍惜和學生們在一起的“片刻時光”,他喜歡這一群年輕的,求知若渴的“孩子”。他清晰地記得,前幾年在進行一次實驗時出現(xiàn)了小的爆炸意外,他為了學生安全,建議立即停止實驗,但學生卻認為安全可控,帶著對爆炸的疑惑,堅持進行實驗研究。回想起這件事,他感慨道:“基礎差不是問題,甚至你笨點都不是問題,關鍵是你必須勤奮努力去做。”世界上極聰明或笨的人都是少數(shù),絕大多數(shù)都是普通人。成功主要不是靠天分或聰明,而是長期堅持的毅力與勤奮。

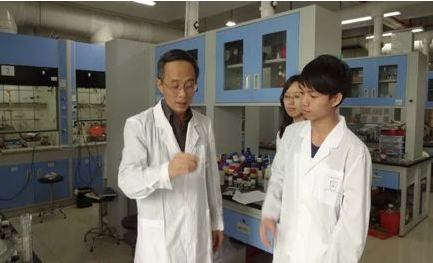

陳老師在指導學生工作

“我們”是他的一個語言習慣,因為他認為博士生和研究生是團隊研究的主力,自己主要是把握方向,幫助學生解決問題,而正是他的這種團隊觀念讓學生們與自己沒有距離感。工作之外,陳老師還對運動“情有獨鐘”。他提到在平時會和學生一起去打羽毛球,而且他們的球往往都打得比自己好。“我讀大學那時候每天6:00就起床先跑一圈再去食堂吃飯。身體總是第一要緊的,擁有一個健康的體魄,家人朋友才會放心,自己的生活也才會順心,高效率完成工作,做到“人本身”的可持續(xù)發(fā)展。我希望同學們也能夠養(yǎng)成適時運動的習慣,提高身體素質(zhì)。”

正如他所說:“見到學生有進步就是老師最欣慰的事。”而對學生,無論是做人做事,還是做學問,他最看重的品質(zhì)就是踏實、勤奮和努力。

中大于我,我于中大的四十載情懷

1979年陳小明參加高考并取得優(yōu)異成績,但他原本的第一志愿不是化學,卻因一個奇妙的“偶然”成為了中山大學化學系的一名學生,之后近40年,他90%的時光都在這個園子里度過。他見證了中大的成長、變革與發(fā)展壯大,同時中大也將他的事業(yè)成就和人生軌跡篆刻在康樂園的年輪里。

行走在康樂園靜謐的綠蔭小道,遠遠地便能嗅到花香青草香,紅磚綠瓦,古色古香,細膩悠長。在中大多年,他感受到最深的就是里面的人文氛圍。“這里的人和諧、務實、創(chuàng)新進取。‘博學、審問、慎思、明辨、篤行’十字校訓讓中大人耳濡目染,身體力行,共同營造著自由開放、實事求是的校園文化氛圍。這個園子很大,容得下各色各樣的人,又十分安靜,能使人專心做科研。”聽聞他以前常踩著單車在這如畫的校園里騎行,儼然是學生眼中的另一道風景。 大草坪的草木芳華,歲月湖的水清月明,逸仙路的熹微晨光,都見證著,在漫長的時光里,他從“康樂園的孩子”,一步一步成長為世界一流的科學家。

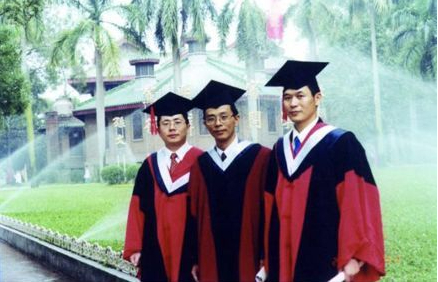

陳小明(中)與最早的兩位博士畢業(yè)生合影

“獨立之人格,自由之思想”,陳寅恪先生的話耳濡目染地影響著他,改變著他。從幾十年前梁銶琚堂前露天電影的集體情懷,到今天實驗室里精確丈量的實驗數(shù)據(jù),時代改變了很多,科技影響了很多,但是也有很多東西依然如初。他仍然強調(diào),大學生還是要以學習為第一要位,而他也毫不吝嗇把他過去的一些經(jīng)驗分享給這些剛?cè)雽W的00后大一新生們。“我希望同學們能夠擁有獨立的思考能力,正確的思考方式,還要鍛煉學習的能力,擁有理想抱負和前進動力。”少年強則國強,少年智則國智,國家富強要靠一代代人努力奮斗。他深情地說:“大學是人生培養(yǎng)的關鍵時期,希望我們的同學能夠在大學里勤奮好學,在中大的人文學術氛圍的熏陶中多培養(yǎng)做學術研究的興趣。”殷殷囑托,拳拳期望,老師對年輕一代的關懷,令人動容。

他的理想很小,小到在一個領域,一鉆就是一輩子;他的理想很大,大到在他們這代科學家的努力下,承前啟后,開創(chuàng)未來,讓中國的化學事業(yè),漫天繁星、生生不息。

把熱愛注入科研事業(yè),讓使命融入國家發(fā)展偉業(yè),甘做冷板凳,勇做栽樹人,長期以來,正是陳老師這樣的一代代科研工作者的持續(xù)奮斗,國家不斷涌現(xiàn)出一個個科技創(chuàng)新的成果,增強國力,造福國民。

回望來時路,翹首新征程。我們相信,當陳老師這一代令人敬仰的科學家交棒時,會有更多的中大人接過這份科研理想和家國情懷,有毅力也有能力,薪火相傳,再續(xù)輝煌。

參考資料:

【1】搜狐網(wǎng)中山大學團委,師說 | 陳小明:中科院院士遇上中大,會產(chǎn)生這樣奇妙的化學反應······

聲明:化學加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn