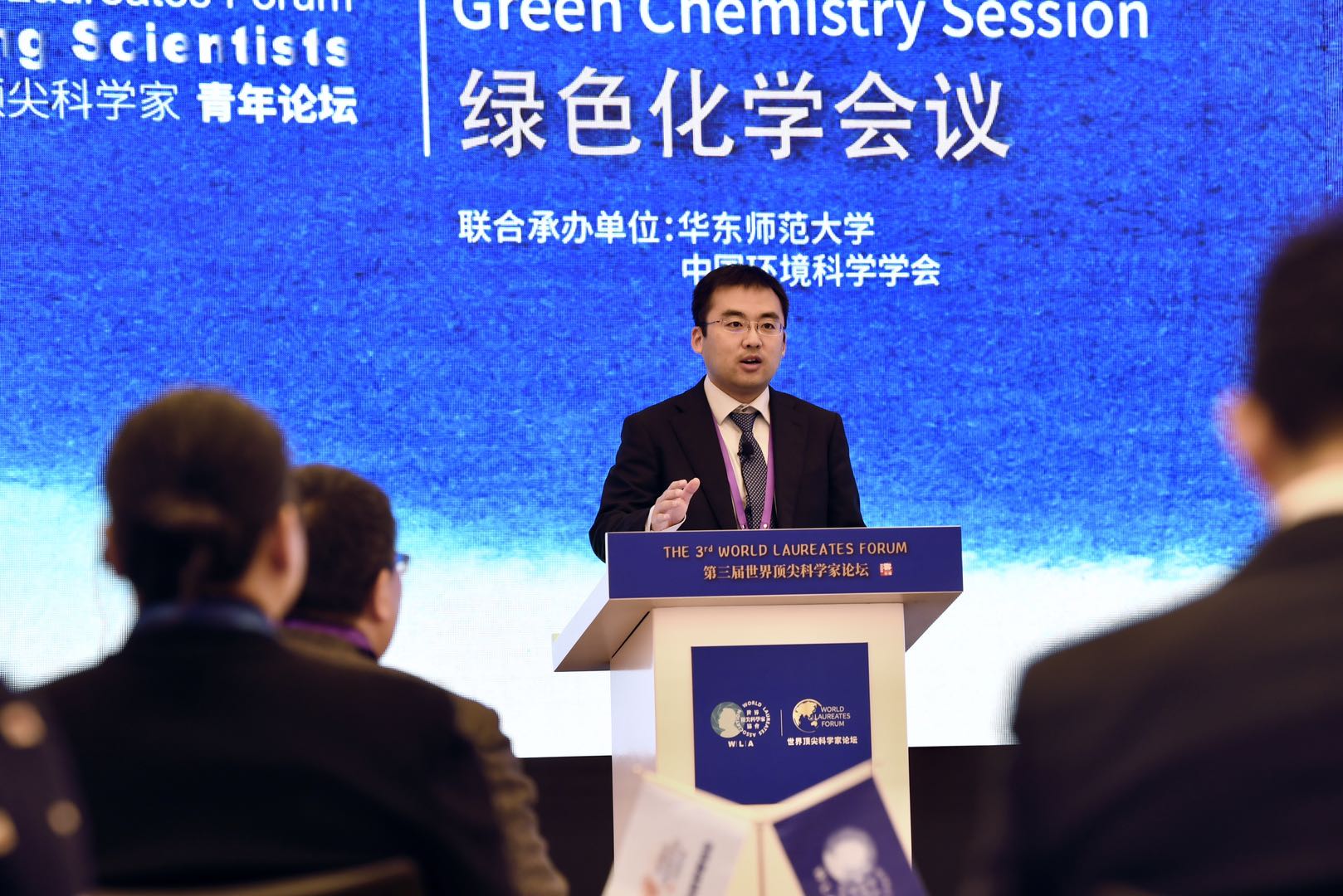

姜雪峰在世界頂尖科學家論壇。陳龍攝

10月31日上午他受邀主持第三屆世界頂尖科學家青年論壇之綠色化學會議,并做TED演講。除了與同行交流化學領域的最新研究進展,姜雪峰最享受論壇上的傾聽:“帶好耳朵和心,去發掘科學大師們在科學探索時的判斷、遇到困難時的堅毅和不斷受挫時的熱愛不變。”

科學,就是去到“人所未及、思所未觸”的地方

姜雪峰的研究領域是硫,一種氣味令人并不愉快的元素。在500億個空氣分子中,只要有一個硫甲醇或硫乙醇分子,就會有臭味的覺察。之所以選擇這個研究方向,就是因為許多人對它避之不及,而科學就是要去到別人未曾駐足的地方。

每次做完含有硫步驟的合成實驗,衣服上、身上都會長久帶有異味。然而正是這種“被人厭棄”的元素卻不斷帶給我們驚喜。

姜雪峰在世界頂尖科學家論壇。陳龍攝

硫是參與生命活動必不可少的元素:血紅蛋白中硫配位了卟啉鐵,才實現了傳輸氧氣的重要功能;DNA中廣泛存在的二硫橋鍵,成為形成其二級螺旋結構、三級折疊結構、四級聚合結構的重要因素之一;有機硫也是殺菌消炎抗腫瘤的功臣,著名的抗菌素青霉素、頭孢等藥物里都有硫結構。

硫在有機發光材料中的作用也越來越大。姜雪峰解釋說,電子流動躍遷產生光,而這種流動就要為其建造 “分子河道”。“當硫元素引入‘分子河道’中,就形成了閘門的效果,控制電子流動特性。不同形態的硫形成不同的‘閘門’,因此在有機發光材料中,硫分子非常多。”他說。

姜雪峰研究團隊研究的硫化學,已經成為行業研究的熱點。比如找到了針對骨髓癌和淋巴癌等腫瘤類型的新型含硫分子,抑或在柔性光電材料領域獲得新性能的含硫分子。他們努力讓人們擺脫對硫元素的固有印象,開發出無臭、穩定、安全、經濟的硫化試劑。

科學大師身上的科學精神,值得科學青年學習和思考

“和世界頂尖科學家一起交流,是青年科學家不可多得的機會,能把他們匯聚到一起的時代是偉大的時代。”姜雪峰說。

去年世界頂尖科學家論壇和科學大師在一起。

去年的頂尖科學家桌布論壇,姜雪峰和三位諾貝爾化學獎得主同坐一張會議桌,在三位30后、40后前輩身上,仿佛見證了一部化學“發展史”。從他們身上,姜雪峰仿佛看到了共同的氣質。“諾獎得主都不在意是否能拿獎。”他說,“因為科學的初衷并不是拿獎,而是探索未知,當他們從容、不知疲倦、朝著一個目標去攻克科學難題時,反而得到了整個科學圈的認可。”

即便是諾獎得主,也不是所有人都在一開始就知道自己要做什么。1988年諾貝爾化學獎得主羅伯特·胡貝爾告訴姜雪峰,在他年輕時爆發了戰爭,他去當了幾年兵,回來后又進入一個實驗室當研究員,當時的他非常迷惘;2011年諾貝爾化學獎得主達尼埃爾·謝赫特曼則直言,在姜雪峰這個年紀,他覺得課題很難,甚至不可能……

閱讀前輩們這本厚厚的人生書籍,姜雪峰感到青年科學家最重要的是保持對科學的熱情。正如謝赫特曼所說,當年他提出的“準晶體”屢受質疑,甚至還被趕出了研究團隊。不過隨著核磁、單晶體檢測等物理技術的發展,最終證實了他的發現。

化學是動態的,它正根據人類的需求而變化

去年的諾貝爾化學獎頒給了鋰離子電池,今年的諾貝爾化學獎頒給了基因“剪刀”,有人認為,化學獎已經變成了“理綜獎”,而在姜雪峰看來,這恰恰說明了化學變得越來越強大了。因為不管鋰電池還是基因編輯,其本質都要歸于化學。

“化學是一門動態的學科,是根據人類需求而進化的,目前化學兩個最重要的生長點,一個是材料領域,另一個就是生命領域。因此化學和它們交叉形成新的研究熱點,是化學不斷向前發展的表現。”姜雪峰說。

對于硫元素的未來,姜雪峰有不同的“腦洞”,看看它能否讓大腦變得更聰明、讓細菌無所遁形、讓病毒自行瓦解、讓橡膠更有彈性、讓材料更有抗性……這些都可能在頂尖科學家論壇中,與不同領域的科學家碰撞出火花,這將是世界最強大腦匯聚到一起的獨特效應。

參考資料

【1】文匯網,作者:沈湫莎,世界頂尖科學家論壇 | 上海80后科學家姜雪峰為硫元素“代言”:每位科學大師都是一本厚厚的書,閃著光點

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn