天然噻吩類化合物是一類較罕見的植物次級(jí)代謝物質(zhì),其特殊性在于結(jié)構(gòu)中存在著1-5個(gè)不等的硫原子。硫原子是植物生長(zhǎng)發(fā)育不可缺少的元素之一,是維持植物正常生長(zhǎng)發(fā)育的重要組成。植物耗費(fèi)其自身大量的物質(zhì)(S)和能量來產(chǎn)生含硫的噻吩類化合物的原因何在,是否具有重要的生態(tài)學(xué)意義呢?中央民族大學(xué)生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院武海波博士以富含噻吩的植物藍(lán)刺頭(Echinops latifolius)為材料,通過化學(xué)和生物學(xué)相結(jié)合的研究方法,發(fā)現(xiàn)了一些結(jié)構(gòu)新穎的二聚雙噻吩類化合物(圖1),進(jìn)一步證實(shí)這些化合物在植物抵御病原真菌和寄生線蟲中的重要作用,在生物源農(nóng)藥研發(fā)領(lǐng)域具有良好的應(yīng)用前景。2020年10月15日,該研究結(jié)果以“Novel Bithiophene Dimers fromEchinops latifoliusas Potential Antifungal and Nematicidal Agents”為題在國(guó)際著名學(xué)術(shù)期刊Journal of Agricultural and Food Chemistry(SCI農(nóng)林科學(xué)大類一區(qū))在線發(fā)表。文章鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.0c00169。

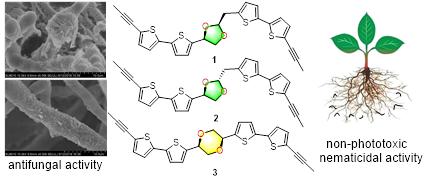

圖1.二聚雙噻吩類化合物的結(jié)構(gòu)及其生物學(xué)活性

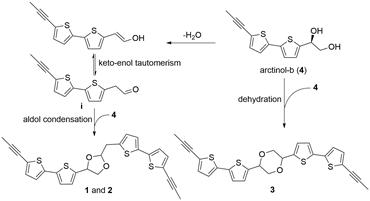

通過天然產(chǎn)物提取、分離鑒定方法,對(duì)藍(lán)刺頭根部噻吩類化合物的分離,確定了化合物的結(jié)構(gòu),其中echinbithiophenedimers A?C具有新穎的骨架結(jié)構(gòu),是首次報(bào)道的含有1,3-二氧戊環(huán)或1,4-二氧六環(huán)的二聚雙噻吩類化合物。生物活性研究結(jié)果表明,這些化合物對(duì)多種植物病原真菌具有良好的殺菌活性,對(duì)線蟲也有較強(qiáng)的殺線活性,是植物抵御真菌及線蟲侵染的重要防御物質(zhì)。更有意思的是,相比于它們的前體化合物arctinol-b(圖2),通過分子間反應(yīng)形成的二聚雙噻吩具有更高的生物活性,說明植物耗費(fèi)更多的物質(zhì)和能量產(chǎn)生結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜的次級(jí)代謝產(chǎn)物有其合理性,從而解釋了植物產(chǎn)生噻吩及結(jié)構(gòu)更復(fù)雜的二聚雙噻吩的生態(tài)學(xué)意義。

本研究的創(chuàng)新性在于:發(fā)現(xiàn)了結(jié)構(gòu)新穎復(fù)雜的二聚雙噻吩化合物,是植物抵御真菌及線蟲侵染的重要防御物質(zhì)。研究揭示了噻吩類化合物在植物與真菌和線蟲相互作用中具有多重生態(tài)功能,對(duì)研究植物化學(xué)生態(tài)學(xué)和生物防御具有重要的參考價(jià)值。

圖2.二聚雙噻吩的生物合成途徑推測(cè)

武海波博士為本文的第一作者和共同通訊作者。本研究工作有3位2017級(jí)化學(xué)專業(yè)本科生參與。該研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(31800278)的資助。

武海波博士的本、碩、博皆就讀于中央民族大學(xué)生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院,目前在學(xué)院實(shí)驗(yàn)中心工作。2018年加入植物生態(tài)學(xué)科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),主要從事化學(xué)生態(tài)學(xué)、天然產(chǎn)物化學(xué)等研究工作。2019年入選學(xué)校優(yōu)秀青年培育人才。現(xiàn)主持國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng),以第一作者或通訊作者發(fā)表SCI一區(qū)論文5篇。

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn