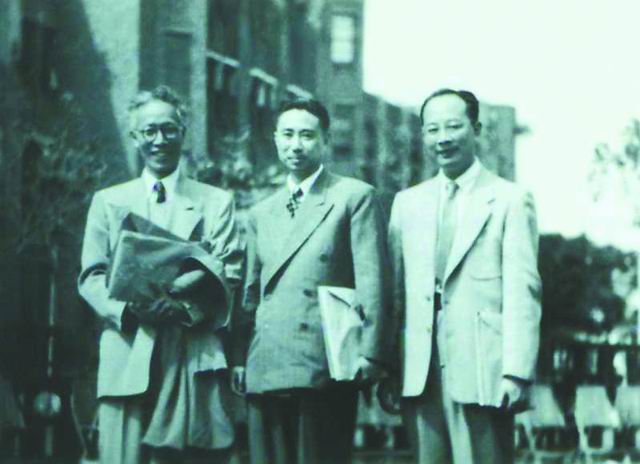

①黃鳴龍、黃耀曾、黃維垣(從左至右)三位先生在一起

②蔣錫夔(前排右三)在2002年度國家科技獎勵大會上

③汪猷先生(右)為研究生頒發畢業證書

④上海有機所楓林園區

⑤上海有機所首任所長莊長恭先生雕像

1950年5月,上海有機所由國立中央研究院化學研究所等研究機構合并組建而成;1959年8月,從上海長寧區長寧路865號搬遷至徐匯區零陵路345號;1970年10月,正式更名為中國科學院上海有機化學研究所。

從1950年到2020年,70年來,上海有機所時刻牢記使命,與科學共進,與祖國同行,把研究所發展與國家需求緊密聯系在一起:在有機合成化學、金屬有機化學、有機氟化學及其與生命科學和材料科學交叉的基礎科學領域,取得了在國內外具有重要影響力的研究成果;在藥物合成工藝、萃取劑技術、電刷鍍技術和氟材料等重要工業生產關鍵過程中,與國民經濟密切相關的高新技術研發方面做出了卓越貢獻;在“兩彈一星”、青蒿素的結構鑒定與合成、世界首次人工合成牛胰島素等重大科研成果中,彰顯了有機所人的創造力與智慧。

70年來,上海有機所先后獲國家、中科院、上海市等省部級以上各類科技獎361項,其中,國家自然科學獎、國家技術發明獎和國家科學技術進步獎(二等獎及以上)46項。

70年來,上海有機所發表學術論文12400余篇。2013 年以來,在英國《自然》雜志發布的自然指數(Nature Index)排名中,上海有機所連續7年位列中科院所屬研究所第二位,有機化學領域全國排名第一。

上海有機所獲授權專利1000余項,斬獲多項重要專利獎項,120余項專利技術已實施、許可或轉讓;以知識產權投入為主,先后投資成立了20余家企業,其中兩家企業成功上市。

70年來,先后共有30多位兩院院士在此學習、工作;培養碩士、博士研究生2300余名,當年的莘莘學子如今已成為國內外著名大學和研究機構的重要骨干或在相關產業發揮重要作用的企業家和高層管理者。

科技報國 成績斐然

70年來,上海有機所人謹記“唯實、求真、協力、創新”的中科院院訓,懷著科技報國的初心使命,與祖國共奮進,把上海有機所的發展和國家需求緊密聯系在一起,為我國科技事業、國民經濟、國防建設和人民健康做出了重要貢獻。

面向世界科技前沿方面,上海有機所圍繞有機化學核心和前沿科學問題開展研究,在有機合成化學、金屬有機化學、物理有機化學、有機氟化學及其與生命科學和材料科學交叉的基礎研究領域,成績斐然。

在探索生命科學前沿方面,1965年,上海有機所與中科院上海生物化學研究所、北京大學通力合作,首次用化學方法全合成了與天然蛋白質分子相同化學結構并具有完整生物活性的牛胰島素。1981年,上海有機所等六家單位協作攻關,首次用人工方法合成了具有與天然分子相同化學結構和完整生物活性的酵母丙氨酸轉移核糖核酸。上述兩項成果分別獲得國家自然科學獎一等獎。

在有機合成化學方面,從天花粉蛋白的結構鑒定和活性研究,到抗瘧藥物青蒿素的結構鑒定和全合成;從甾體激素的合成與相關反應的研究,到大環內酯、環肽和糖綴合天然產物的全合成;從“最難制備的兩個抗腫瘤藥物之一”曲貝替定的全合成,到最長線性聚糖——128聚糖的全合成;從半合成、仿生合成策略到匯聚式、集合式合成策略,無不體現了上海有機所的智慧和實力。

在物理有機化學方面,1978年上海有機所創建了中科院第一個物理有機化學研究室。圍繞物理有機化學前沿領域的兩個重要方面——有機分子簇集和自由基化學,開展了深入系統的研究。成果獲2002年度國家自然科學獎一等獎。

在金屬有機化學方面,上海有機所在新型金屬有機催化劑創制、新概念、新策略和新反應等方面取得了一批具有國際影響力的科研成果。主族元素有機化合物在有機合成中的應用、導向有機合成的金屬有機化學的研究、稀土及鐵系金屬有機化學、聯烯化學反應、高選擇性合成反應研究以及不對稱烯丙基化取代、手性催化劑自負載、邊臂策略、催化不對稱去芳構化、烯烴的氟鈀化及C-H鍵的活化轉化、雙金屬催化交叉烷烴復分解等新概念、新策略和新反應,受到國際同行的廣泛認可,在多個領域引領學科發展方向。

在有機氟化學方面,上海有機所在國際氟化學界有一個響當當的名號——“上海氟化學”。基于滿足國家需求工作方面的雄厚積累,上海有機所發展了獨具特色的有機氟化學研究體系,極大推動了中國有機氟化學的基礎研究與應用基礎研究。發展的亞磺化脫鹵反應、“卿氟化反應”“金屬二氟卡賓”反應,以及開發的“陳試劑”“胡試劑”“沈試劑”等原創氟化試劑,對合成新型含氟醫藥和含氟農藥具有重要意義。上述研究成果得到了氟化學界和工業界的廣泛認可,并獲得了多項重大獎勵。上海有機所提出的“模塊化的點擊化合物庫”構建方法,入選《自然》2019 年度十大杰出論文。

面向經濟主戰場方面,上海有機所始終堅持基礎研究與應用研究并重,努力發揮有機化學的創造性服務社會,相關應用研究成果成功實現轉移轉化,為滿足國民經濟建設和國家需求發揮了積極作用。

在精細化學品研究方面,上海有機所開發了一系列萃取劑及萃取體系實現工業化生產,成功地用于稀土、鎳、鈷及貴金屬的生產,為稀土在國民經濟中的推廣應用以及有色金屬資源綜合利用提供了有力技術支撐;鍍液系列、電源系列、各種金屬材料的電刷鍍工藝,在我國國民經濟及國防建設中創造了顯著的經濟和社會效益。上海有機所研制出我國首創的鉻霧抑制劑F-53,廣泛用于電鍍行業鉻霧抑制,在環境保護和節約能源方面效果顯著。此外,其世界首創的CO2資源化利用合成DMF成套技術完成了千噸級中試及10萬噸級工藝包編制,目前正在進行產業化應用推廣。

在有機新材料研究方面,上海有機所的聚乙烯油成套技術、聚醚醚酮加工技術、萬噸級超高分子量技術通過知識產權入股或技術轉讓方式,與企業開展深入合作,進行工業化生產;全球首例銅基催化乙炔法合成氯乙烯裝置實現萬噸級工業生產,為我國進入“無汞”時代提供了原創的生產工藝;設計合成的低黏度室溫固化的環氧樹脂體系和中溫快速固化的環氧樹脂體系,成功應用于電動汽車、航空集裝箱和動力賽艇的制造;纖維增強復合材料成型技術應用于秦始皇兵馬俑考古現場臨時加固工程,實現了珍貴文物的搶救性保護;低k有機液態源及超低k前驅體的合成研究,填補了我國集成電路制造行業所需要的重要基礎材料無國內供應商的空白。

在農藥研究方面,上海有機所保幼激素“738”和蛻皮激素在蠶業生產上應用,實現增產增值效果;合成了若干具有光學活性的害蟲性信息素,并在多省市推廣應用,降低蟲害、保護環境的同時,也取得了顯著的經濟和社會效益;兩個新型高效油菜田除草劑(丙酯草醚和異丙酯草醚原藥及其10%乳油制劑),獲得農藥正式登記證書,成為我國為數不多的具有自主知識產權的農藥創新品種,累計推廣面積超過8000萬畝。

面向國家重大需求方面,從1950年建所起,上海有機所幾代人始終將國家需求定為學科發展的首要方向,貫徹以任務帶學科和學科促發展的方針,充分發揮熱愛祖國、無私奉獻,自力更生、艱苦奮斗,大力協同、勇于登攀的精神,在“兩彈一星”等重大國家任務中留下了上海有機所人的功績。

1958年,國家發出“向科學進軍”的號召,上海有機所通過“三天三夜大討論”,決定以國家利益為重,研究要面向國家需求,“主要搞尖端、領先的科學項目,通過任務帶動學科”。

黃耀曾、黃維垣等一批科學家帶頭放棄自己鐘愛、熟悉、頗有建樹的研究領域,轉向開展國防建設急需的新材料研究,帶領全所近2/3科技人員攻堅克難,先后成功研制了全氟潤滑油、含氟材料、萃取劑、高能燃料、高能炸藥、有機溫控涂層等幾十種材料,滿足了國家重大戰略需求,特別是在“兩彈一星”等國防科技任務中,做出了重要貢獻。

1960年11月,上海有機所臨危受命,接受中科院下達的研制和生產特種氟油的任務(“兩彈一星”三大技術難關之一),在不到三年的時間里完成了氟油的研制、中試、擴大生產等工作,滿足國家的急需。錢三強曾贊譽這項工作“讓我國原子彈比原計劃提前一年爆炸”。

1958年8月,上海有機所接受研制用于從鈾礦中提取純鈾的萃取劑的任務。攻關組經過四年時間,研制了系列新型高效萃取劑。錢三強曾對該項工作給予高度評價:“提取鈾用的萃取劑的研究,在當時對國防建設起了關鍵作用,沒有它就提取不出純鈾。”

時至今日,上海有機所順利完成了代際傳遞,研制出的氟溴醚油、耐低溫氟醚橡膠含氟高溫潤滑材料、高效降速劑、新型燃速催化劑、新型壓強指數調節劑、無毒單元推進劑、大推力環保型液氧煤油推進劑點火劑等產品,成功應用于多種型號裝備,為國家重大工程、武器裝備設施的運行及實施做出了重要貢獻。

研究所發展的多種用于6Li/7Li 同位素分離的萃取劑,可以用于原子核工業中的6Li和7Li同位素的分離。通過探索600攝氏度高溫下的氟化反應規律,實現了從含氟無機鹽到高純含氟熔鹽(核反應堆和太陽能電站的導熱材料)噸級規模的制備。

上海有機所承擔國家任務,不僅為國家提供急需的重要產品,也帶動了有機化學領域各學科的發展,使上海有機所從單一研究天然有機化學的研究所發展成為有機化學學科領域較齊全的研究所。

面向人民生命健康方面,上海有機所積極發揮有機合成化學的創造性,緊密加強與生命科學的交叉融合,在生物醫藥、藥物合成工藝等方面積極探索,在面向人民生命健康方面做出突出貢獻。

在20世紀50年代初,上海有機所就開展了包括桔霉素、金霉素和鏈霉素等抗生菌素的生物合成工藝研究,并在相關的制藥廠生產。此后又先后完成了甾體藥物如強的松、可的松、非那雄胺和愛普列特,抗菌藥乳酸左氧氟沙星、頭孢泊肟酯和紅霉素,抗癌藥紫杉醇、多西他、鹽酸吉西他濱和Et-743,抗病毒藥磷酸奧司他韋,糖尿病用藥鹽酸羅格列酮,抗艾滋病藥物硫酸茚地那韋、甲磺酸沙奎那韋以及抗高血壓病藥替莫普利等藥物合成工藝的開發和應用。

在新藥研發和醫用材料開發方面,研究所制成了天花粉針劑用于中期引產;研制的流產新藥結晶天花粉蛋白,對促進我國計劃生育具有重大意義;研制的氟碳人造血實現臨床應用,在世界上首次成功地用于戰爭傷員搶救;完成了趨化因子受體亞型CCR5的拮抗劑、RIP-1抑制劑、RAR調控劑、第三代EGFR抑制劑等小分子潛在藥物的研究突破,相關研究成果許可給藥物公司進行藥物開發。

上海有機所積極籌建中科院生物與化學交叉研究中心,結合生物和化學兩大領域的學科優勢,就人類健康前沿研究領域中的重大疾病,特別是神經退行性疾病,如阿爾茨海默病、帕金森病、肌萎縮性脊髓側索硬化癥等的基本發病機理和診斷治療手段展開跨學科、多層次的全面研究,力爭發現新的調控機理,開發全新治療策略和診斷方法。

薪火相傳 人才輩出

功以才成,業由才廣。秉承“人才強所”的發展理念,上海有機所培養匯聚了一批優秀科技工作者,他們在研究所優良學風的熏陶下鍛煉成長,勇挑重擔,攻堅克難,勇攀高峰,大膽探索,開拓創新,為國家科學事業做出了杰出貢獻。

上海有機所首任所長、中國科學院學部委員(院士)莊長恭是著名的有機化學家和教育家,是中國現代有機化學的先驅者之一、有機微量分析的奠基人;老所長汪猷院士是著名的生物有機化學家、中國抗生素研究的開拓者、中國生物有機化學的先驅者之一;黃鳴龍院士是中國有機化學先驅者之一、中國甾體激素藥物工業奠基人,他改良了“Wolff-Kishner還原法”(被稱為“黃鳴龍改良還原法”),是有機化學人名反應的中國第一人;黃耀曾院士是中國金屬有機化學的開拓者、中國有機氟化學的先驅者之一;黃維垣院士是我國有機氟化學的奠基人之一。櫛風沐雨,薪火相傳,上海有機所涌現出了周維善、蔣錫夔、陸熙炎、戴立信、陳慶云、袁承業、林國強、麻生明、丁奎嶺、唐勇、馬大為等科技頂尖人才,也集聚和造就了一大批優秀的科技精英和青年人才。

建所至今,上海有機所先后有16位科學家當選為中國科學院院士。目前研究所擁有中國科學院院士8人、外籍院士1人、“973”和國家重點研發計劃項目首席科學家7人、國家杰出青年科學基金獲得者29人,各類國家和中科院高層次人才75人,為推動學科原始創新、解決國家關鍵問題提供了強有力的支撐。

上海有機所自1955年開始研究生培養工作。作為中科院最早開展研究生培養工作的單位之一,上海有機所建立了完善的研究生培養方案和工作體系,研究生培養堅持高標準、嚴要求,全面培養研究生的學習能力、科研能力和創新能力。

培養的研究生中,有7人成為中國科學院院士,25人獲得中國科學院院長特別獎;10篇學位論文被評為“全國百篇優秀博士論文”,27篇被評為“中國科學院優秀博士論文”。1985年國務院學位委員會首次進行碩士學位授予質量的檢查評估,上海有機所名列榜首;1996年、2000年上海有機所兩次被評為中科院博士研究生重點培養基地。

為培養一流國際人才、全面提升核心競爭力,2009年上海有機所開設“優秀博士生發展獎學金”資助計劃,已派出71名博士畢業生至世界一流學府深造。至今已有31名受資助者回國,22人入職國內重點高校或科研院所,其中14人獲得國家高層次青年人才計劃支持。

上海有機所致力于成為中國有機化學家的搖籃,為我國培養了數以千計的有機化學人才,他們在各自的崗位上深耕細作,成為推動我國有機化學學科發展和國家科技創新的不竭原動力。

科學精神 照亮前路

建所初期,國家百業待興,科技十分落后。老一輩科學家懷揣科技報國的赤子之情,放棄國外優越的工作和生活條件回到祖國,奮斗不息,攀登不止。上海有機所70年的發展歷史,生動詮釋了一代代科學家愛國奉獻、追求真理、敢為人先、求真務實的科學精神,也形成了上海有機所“三敢三嚴”的優良傳統。

“三敢”就是敢想、敢說、敢做,就是要敢于自我否定,想別人所想不到的;要敢于表達自己的觀點和信念;要不懼挑戰,敢于行動,勇于擔當。“三嚴”是指嚴肅、嚴密和嚴格,就是要有嚴肅認真的工作態度,要有嚴密科學的思想方法,要有嚴格細致的工作方式。三敢三嚴,缺一不可,形成了上海有機所完整的學風作風體系。它深深地鐫刻在一代代上海有機所人心中,潛移默化地影響著一代代上海有機所人,就像一盞精神之燈,指引前進的方向。

今天,上海有機所一批青年科學家已成功接過老一輩科學家的接力棒,成為國家重大任務、攻關項目的負責人和科研骨干。所有研究室負責人已經全部由中青年科學家擔任,在他們身上,承載著上海有機所的未來與希望!

奮楫爭先 行遠自邇

邁入新時代,踏上新征程。“十三五”期間,上海有機所聚焦“三個面向”“四個率先”新時期辦院方針,不斷加強科研布局,形成了楓林園區面向學科前沿、金山基地面向國家戰略需求、寧波新材料創制中心面向國民經濟主戰場的科研創新格局,實現了科學研究主體力量全部由國家重點實驗室和中科院重點實驗室平臺全力支撐的創新格局。

奮楫爭先謀創新,行遠自邇再出發。當前,世界正處于百年未有之大變局,科技創新將成為影響和改變全球經濟版圖的關鍵變量。面對機遇與挑戰,上海有機所將順勢而進,守正出新,勇于擔當、奮發有為,以中科院“率先行動”計劃、上海市“建設全球有影響力科創中心”和長江三角洲區域一體化等戰略部署為引領,以“分子合成科學卓越創新中心”建設為抓手,以分子科學前沿和國家重大需求為導向,積極謀劃未來發展藍圖,全力推進“一體兩翼”戰略規劃,努力建成在分子合成科學領域有重要國際影響力的研究中心和人才培養基地。

在發展理念上,研究所在進一步解放思想、加強基礎研究的同時,集中力量促調整,強調合成化學前沿基礎研究的原始創新與生物醫藥和先進材料等國家重大需求,探索“基礎研究—高技術研究—產業化”的貫通式研究方式。

在學科布局上,結合有機化學學科的發展趨勢,上海有機所聚焦分子創制科學與新一代技術——分子智造,發展生物醫藥研發和先進材料創制為導向的分子智能/智慧制造的科學與技術,將分子功能—結構—創制融為一體,建立“功能—結構—合成—應用”的新一代分子創制模式。

在體制機制與舉措方面,研究所促進多學科綜合交叉和產學研協同創新的融合,促進重大成果產出;全力推進北侖和臨港基地建設,催生一批代表中國科技水平且被廣泛認可和使用的新醫藥和新材料。

在人才隊伍建設方面,研究所根據學科發展需求,通過營造良好的工作條件和環境,引進、培養、匯聚優秀人才,形成推進研究所高質量發展的強大合力。

上海有機所人將繼承發揚老一輩科學家的精神,以更高的戰略定位和更開闊的視野,迎接新一輪的科技革命與產業變革,協力創新,開拓進取,用智慧和擔當譜寫上海有機所新的篇章。

來源:《中國科學報》 2020-10-16 第4版 專題 ;通訊員 林芳 記者 黃辛;原標題:春華秋實七十載 繼往開來譜新篇 ——中國科學院上海有機化學研究所建所七十周年發展紀實

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn