本文從以下四個方面進行闡述:

一、狹義科學與廣義科學

二、創新與原始創新

三、傳統文化對科技發展的影響

四、錢學森技術科學思想給予我們的啟發

一、狹義科學與廣義科學

1. 狹義科學

1.1 科學的定義

關于科學的定義,有各種不同的說法。本人認為中科院高能物理所張雙南研究員的說法比較全面(見張雙南《科學和宗教、偽科學的區別》←點擊查看。

科學有三個要素:科學的第一個要素是科學的目的,就是發現各種規律。科學的第二個要素是科學的精神,包括三個內容:質疑、獨立、唯一。科學的第三個要素是科學的方法,也包括三個內容:邏輯化、定量化和實證化。

1.2 Science為什么翻譯成“科學”?

科學從詞源來講,有這樣一種說法:界、綱、目、科、屬、種......即分科之學。比如醫院分內科、外科,內科又分呼吸科、消化科、泌尿科、神經科......這樣細分下去。不可否認,現代科研水平的提高與分析儀器的發展密切相關,比如高壓液相色譜、核磁共振、質譜、X-衍射、電鏡、量熱儀......這些分析儀器的特點是越來越微觀、越來越精細,推動了與化學相關的多門學科達到分子水平。

本人認為科學的特點從細微處著手,把復雜的事情分解開,一樣一樣來,就容易解決了。這種辦法看似笨拙,但積少成多,非常有效。老子《道德經》云“天下難事必作于易,天下大事必作于細”。因為變簡單了,所以容易操作,容易教學,容易傳承,容易升級換代,反而積少成多,成就了偉大事業。

1.3科學與技術的關系

本人在文章““中國教育存在的問題及對策”(←點擊查看),談到科學與技術、基礎研究與應用研究、集成創新與原始創新、傳道與授業四大關系:科學“發現”,技術“發明”。科學是發現(discover)宇宙中本來就存在的規律,而不能發明一種自然界不存在的規律。這種規律我們又稱之為原理。將這些原理應用于實踐,可以發明新技術和新產品。

秦伯益院士(軍事醫學科學院原院長)在《漫說科教》中指出:“科技創新這個詞是約定俗成的用法,大家都明白它的意原,但它是經不得科學推敲的。如果要科學推敲,這四個字合在一起是不嚴謹的。現在都這么用了,就這么用著吧。為什么經不得科學推敲?因為科學和技術雖然密切有關,但兩者是有很多不同的。首先他們的任務不一樣,科學是認識世界,技術是改造世界,這就決定了兩者的基本不同。科學要認識世界,用的手段是發現。技術要改造世界,用的手段是發明。科學成果的體現是獲得知識,這種知識是大家可以共享的,不可能你一個人占有,所以沒有知識產權。而技術成果的體現是創造了新的技術,你可以不說出來,自己把技術變成一種商品讓大家來買,從而獲得利益,可以采取專利的方式保護。可見,科學和技術有區別。但是科學和技術有密切的關系。明朝科學家徐光啟他對科學就曾說過:“不用為用,眾用所基”的話。科學不直接被人們所用,但它是很多技術所用的基礎。就是說,科學是技術的基礎,盡管它不體現為直接的用途”。

從光啟先生的說法可以得出這樣一個結論:科學“無用”,卻有大用!

1.4 基礎研究與純科學

上海交大穆蘊秋教授在“基礎科學真的是應用技術之父嗎”(←點擊查看)一文中,談到《純科學的政治》作者格林伯格對科學專門進行界定:“純科學”指的就是基礎科學,以示和“非純科學”,既應用科學和技術的區分。文章將幾個容易混淆的概念特別加以區分,對“純科學是應用技術之父”提出質疑。本人也認為不能這么武斷地說“基礎科學是應用技術之父”(關于基礎研究與應用研究的關系,后文還將詳細論述)。

2. 廣義科學

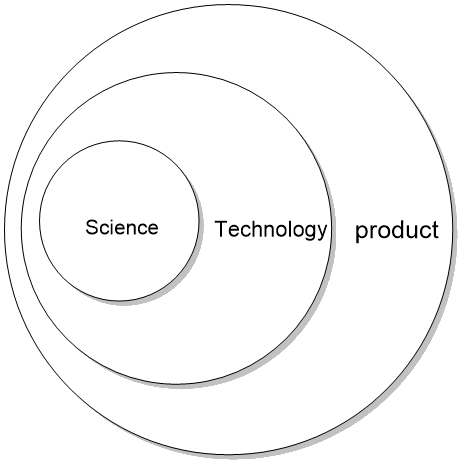

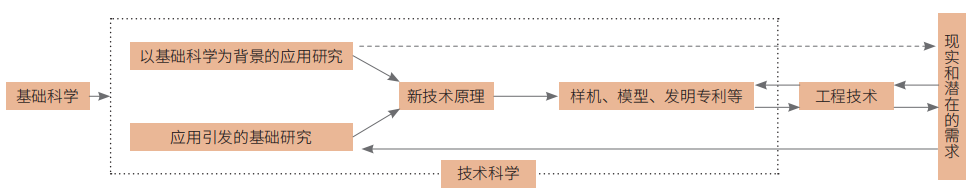

作者對科學與技術進一步思考,認為科學、技術和產品的關系如下圖:

我國傳統文化曰“形而上謂之道,形而下謂之器”(孔子-易經系傳)。本文作者認為:形而上與形而下是相對的,也是在變換的。當你看技術與產品的關系的時候,術是器的道;當你看科學與技術的關系的時候,科學是技術的道。

南懷瑾先生說“有其事,必有其理;有其理,必有其事”。意思是說:有這個事實,你研究不出道理來,那是你智慧不夠,學問沒有到家。有這個理,可是沒有經驗過這個事,那是經驗不到。不要隨便否定它,那才是科學精神。

所謂科學精神,就是不停留在表面現象、就事論事,多問幾個為什么,探尋背后的道理、原理,窮追到底。張雙南研究員談到他在國外留學期間談到:“我和我的同事們一起討論我們的研究的時候,他們經常問一個問題,他說:“What’s the science of it (這里面有什么科學原理)?”就說你做的這個研究,或者我們討論的問題,里面的科學是什么,問這個問題。這是西方人在談科學!這是西方人說的science! ”

這種探索事物背后的原理,多問幾個為什么,窮追不舍的態度和精神,可以稱之為廣義的科學。

因此,科學與技術是神與形的關系。就像一件藝術品,外形很漂亮,精巧的制作工藝是其“神”,二者的關系是不可分離的。這是科學與技術的共同之處。

既理解了科學與技術的不同之處,又理解了科學與技術的相同之處,才能說對科學與技術的關系有了全面的認識。

二、創新與原始創新

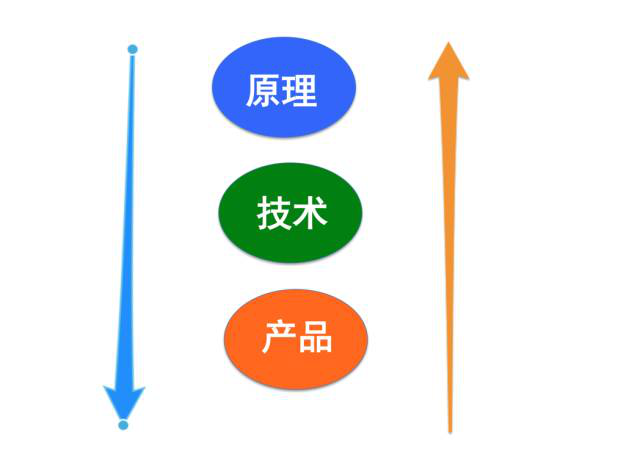

北大教授周其仁提出“創新上下行”兩條途徑(如下圖↓↓↓)。

什么是創新上下行呢?從需要的產品出發,往上走去尋找技術,沒有現成技術就發明,再向上琢磨什么道理、什么原理,最后推動原理級的科學發現。這是一條上行路。

還有一條下行路:從好奇出發,或“為科學而科學”,還根本不知道有沒有用、能不能用,先把原理級思維拿出來,然后發明能應用的技術,最后做成產品。比如愛因斯坦先提出質能方程式E=mc2,后人發明原子彈。

如果創新上行和創新下行結合得好,猶如打通任督二脈,厲害了(如下圖↓↓↓)。

關于創新,本人認為世界上本沒有創新(古人更多用“化”),在文章“創新的本質”(←點擊查看)中指出:“在現有條件下找到最佳解決方案需要創新,這種快速找到解決最佳解決方案的能力代表創新能力......”

關于原始創新,本人在文章 “中國教育存在的問題及對策”(←點擊查看)指出:真正的原始創新不是到荒蕪人煙人跡罕見的地方,比如喜馬拉雅山頂上或者到太平洋海底發現什么新物種,而是在司空見慣、熟視無睹的平常現象中“看到”背后的本質與規律,比如牛頓從蘋果落地發現萬有引力定律,再如瓦特從水蒸氣沖擊水壺蓋的現象發明蒸汽機......

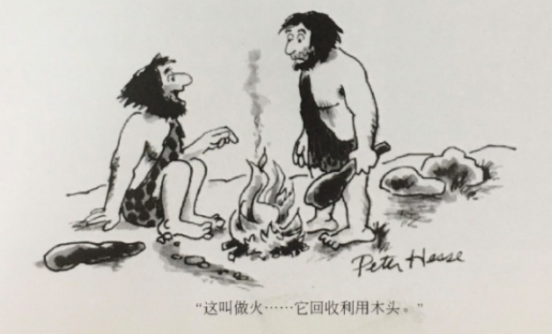

下面這幅漫畫圖說明了不同的思維方式得到完全不同的結論,給予我們很大的啟示,讀者不妨自己體會:

三、傳統文化對科技發展的影響

近代科學為什么沒有在中國誕生?這是著名的“李約瑟之問”。

有人把中國科技落后的原因與中國傳統文化的影響聯系在一起。尤其是“五四”運動前后,在驚嘆國外“堅船利炮”,我國“落后挨打”的局面,國人的自信心也被擊垮了,不少“精英”分子恨不得把中國文化全盤否定,徹底西化。

對于李約瑟之問,有各種解讀,觀點魚龍混雜,似是而非,尤其是“實用主義(功利主義)害了中國科研”的觀點,讓人感覺他的意思是“國家你只管給錢,不要問我有什么用。你問有什么用,就說明你不懂科研”(哈哈)。

為什么科學沒有在中國發展起來呢?這個問題非常復雜。

中國傳統文化的核心是“道”(包含道教的所謂大道)。悟道代表東方文化,東方哲學,更多指一種思維方式,代表智慧( Philosophy)甚至比智慧更高的那個東西。

相信很多人都知道六祖慧能和神秀的故事(就是那首著名的四句詩“菩提本無樹......”(一笑)),代表頓悟和漸修兩種修道的方法。

科學相當于漸修,但可以循序漸進,可以批量復制,可傳授(科學的特點是可重復,如果重復不出來,我們就說“不科學”)。而中國文化的特點“宏觀整體辯證”,需要頓悟。頓悟需要極高智慧,需要大根器的人,傳承困難。

有人說“中國古代沒有科學,四大發明只是技術”,又說“科學是舶來品。中國人缺乏科學思維。”本人不認可這個觀點。

本人經過中西方文化的比較,曾經寫下這樣一個等式:科學=道,技術=德(注:德者,得也)。中國古代,士大夫(知識分子)喜歡坐而論道。竊以為,古人不是不尊重、不重視技術,在他們眼里,相對于道來說,(技術)太小兒科了(一笑)。

中國自古就有科學,但后來落后了,是因為一幫徒子徒孫不爭氣,反而怪罪老祖宗的東西不靈光。李約瑟原文這樣說:“盡管中國古代對人類科技發展做出了很多重要貢獻,但為什么科學和工業革命沒有在近代的中國發生?”約瑟先生并沒有否定中國古代對科技的貢獻。

古話說“人同此心,心同此理”,古代不叫科學(比如稱為求道),只是名稱不同而已,例如邏輯(中國古代叫理則),推理(中國古代叫因明)- 順便問一下“科學”這個名詞從什么時候發明來著?

有人說“實用主義害了中國科技創新”,我們需仔細甄別。列寧同志告訴我們“真理跨進一步就是謬誤”。中國現在一種奇怪現象:本來好端端的一件事情,比如AI、創新藥......總有一部分人要把經念歪了,成為資本謀利(割韭菜)的工具。應該這樣說“急功近利”害了中國科研,或者說“形式主義”、“官僚主義”害了中國科研,這樣表達更準確。

如果真要追究中國科學落后的原因,本人認為:科學的發展與一個國家一個民族的發展狀態和開放獨立自由等因素密切相關。

一個國家民族的發展猶如波浪起伏,總有高潮低谷。中華民族的文化從遠古發展而來,歷經秦皇漢武,到唐宗宋祖,達到頂峰,元明清一路下來,表面繁榮,但暗藏危機,近一二百年更是積貧積弱,達到幾乎崩潰的地步。其原因主要在于那種開放的,朝氣蓬勃、積極向上的氣勢沒有了,加上統治階層推行愚民政策,獨立思考、自由思想被嚴格禁止。這才是近代科學沒有在中國發展起來的真實原因。

民族危亡之際,多少仁人志士比如孫中山、李大釗、毛澤東......尋找救國救民的道路,幸虧毛主席領導的中國共產黨找到一條正確的道路,把一盤散沙的中國人組織起來,依靠集體的力量開始了民族解放、民族復興之路。

綜上所述,中國科技的落后原因不在于中國傳統文化的影響。恰恰相反,正如南懷瑾先生預言:“就像佛學從印度傳來與中國傳統文化沖撞融合,孕育了大唐文明。中國傳統文化與西方科學結合,必將孕育新的人類文明”。我們應該有這樣的文化自信。

四、錢學森技術科學思想給予我們的啟發

最近看到一篇文章,《科學院善于解決卡脖子的技術問題嗎》(←點擊查看)。中國工程院首批院士殷瑞鈺研究員反復強調科學、技術、工程和產業的不同。

文章指出“對于卡脖子的技術,中國不是不懂原理:因為我們幾乎都能造出來。我們最大的差距往往是質量不行或成本太高。這些問題,幾乎都是靠長期積累,尤其是一線操作、技術和管理人員的積累才能做好的。要有一流的設備、一流的原料、一流的操作人員,更要有一流的管理。而管好這些東西,不是科學家擅長的”。

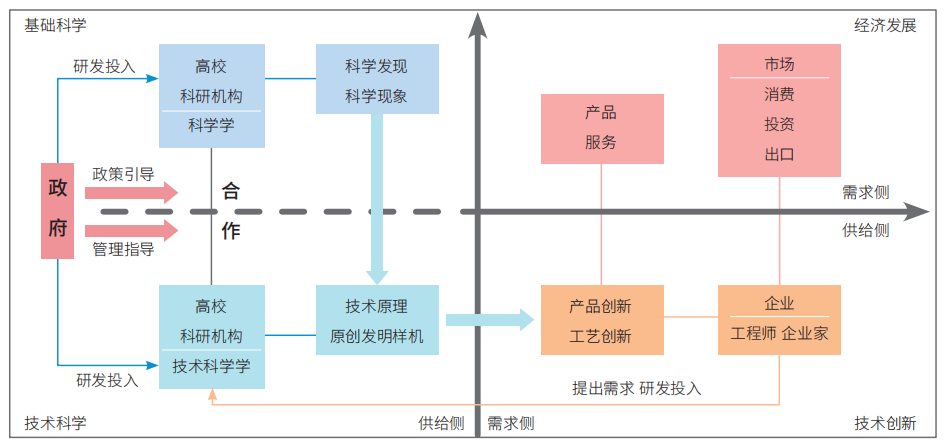

關于“科學與技術、基礎研究與應用研究、集成創新與原始創新”到底是什么關系? 在依稀迷惘之際,看到楊中楷、梁永夏等在中國科學院院刊上發表的關于錢學森的技術科學思想(見→錢學森的技術科學思想,從知識、人才、政策上給了我們哪些科技創新的啟示),心中豁然開朗。(材料實在太好,原諒我原文照搬)。

1957?年錢學森在《科學通報》發表了《論技術科學》一文,文中指出:要使工程技術活動克服經驗的局限,建立有科學基礎的工程理論,就需要進行自然科學和工程技術的綜合,建立一個新的知識部門:技術科學。

技術科學以自然科學為基礎,但不是自然科學本身;它是工程技術的理論升華,但也不是工程技術本身。即,技術科學是介于自然科學與工程技術之間的一門獨立的學科,也可稱之為橋梁;它是從自然科學和工程技術的互相結合中產生出來的,是為工程技術服務的一門學問。我們需要自然科學、技術科學和工程技術?3?個知識部門同時并進,相互影響,相互提攜,決不能有一面偏廢。

4 個象限分別用 4 個代表人物命名:第一象限是基礎科學象 限,代表人物是玻爾,他主要從事基礎科學研究,即純科學研究活動;第二象限是技術科學象限,代表人物是巴斯德, 他主要從兼顧基礎研究和應用研究的技術科學研究;第三象限是工程技術象限,代表人物是愛迪生,他主要從事工程技術開發活動;第四象限主要指了解某一特定現象的研究活動, 比如皮特森的《北美鳥類指南》;其中,技術科學(新巴斯德象限)是第二象限,位于第一與第三象限間,其在創新系統中除了本身的原始創新功能外,還能推進工程技術(二次創新功能)和反哺基礎科學(潛在創新功能)。

之所以存在“卡脖子”問題,一個重要的原因是我們的工藝和產品的原始創新能力依然不強,更多的創新集中于改進和集成創新。

要突破“卡脖子”問題,重點在于通過新型聯合攻關機制,解決發動機、集成電路、高端元器件、先進材料等領域的基礎科學、技術科學問題,實現原理性重大突破。要清楚地意識到,在科技創新的大背景下,僅僅依靠工程技術的改進已經不能完全適應市場和國家發展的需求,應追求基于新的技術原理的重大技術突破以推動國際競爭力的提升。

第?2?條知識供應鏈的主要特點是增加了應用導向的基礎研究的知識供給鏈條,補充了原有的線性模型的不足。同時,改變了以往直接將基礎科學研究作為科技創新供給側的理念,將技術科學納入到供給側并作為重要的知識供給來源。這使得知識供給距離更短、與企業和市場的需求更加接近。

人才培養方面。為配合知識創新供應鏈的運行,應構建以技術科學家培養和使用為中心的科技創新行為主體協同機制。要以技術科學家的培養和使用為抓手,帶動純科學家和發明家乃至企業家協同合作。

要推動科學家、發明家、企業家等行為主體的協同創新,發現和鼓勵“科學家-發明家-企業家”風格集于一身的科技轉化型領軍人才、戰略科學家帥才的出現。

(以上材料見→“錢學森的技術科學思想,從知識、人才、政策上給了我們哪些科技創新的啟示”)

結語

習近平主席在最近召開的科學家座談會上指出:“基礎研究是科技創新的源頭。我國基礎研究雖然取得顯著進步,但同國際先進水平的差距還是明顯的。我國面臨的很多“卡脖子”技術問題,根子是基礎理論研究跟不上,源頭和底層的東西沒有搞清楚。基礎研究一方面要遵循科學發現自身規律,以探索世界奧秘的好奇心來驅動,鼓勵自由探索和充分的交流辯論;另一方面要通過重大科技問題帶動,在重大應用研究中抽象出理論問題,進而探索科學規律,使基礎研究和應用研究相互促進。”

從這段話里可以看出,基礎研究不能等同于純科學理論研究,除了“要遵循科學發現自身規律”,另方面要“在重大應用研究中抽象出理論問題”,凡是把現象背后的道理搞清楚,形成科學規律,我們就可以稱之為基礎研究。黨中央號召“將文章寫到祖國的大地上”,強調理論與實踐結合,學以致用,為社會為人類作出實際貢獻,這才是全國人民所期待的。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn