近日,由中國科學技術大學俞書宏院士團隊基于微生物發酵過程,成功研制了一類超強、超韌、透明的高性能可持續仿貝殼復合薄膜。該薄膜基于可持續的生物材料,采用一種氣溶膠輔助的生物合成法制備。這種新型制備方法完美地結合了納米材料沉積與微生物發酵過程的優勢,成功實現了微生物產物與納米材料的原位復合,大幅提升了該材料的光學和力學性能。同時,通過納米粘土片和細菌纖維素兩種天然組分,成功構筑了“磚-纖維”仿貝殼層狀結構,使該薄膜展現出遠超傳統塑料的力學性能。得益于這種仿生結構設計和微生物發酵過程中納米材料原位復合過程,該薄膜集成了多種優異的宏觀特性,展現出比塑料薄膜更突出的綜合性能,在新型顯示、光電轉換、柔性電子器件等領域具有競爭力。成果以“Ultra-Strong, Ultra-Tough, Transparent, and Sustainable Nanocomposite Films for Plastic Substitute”為題發表于Matter。

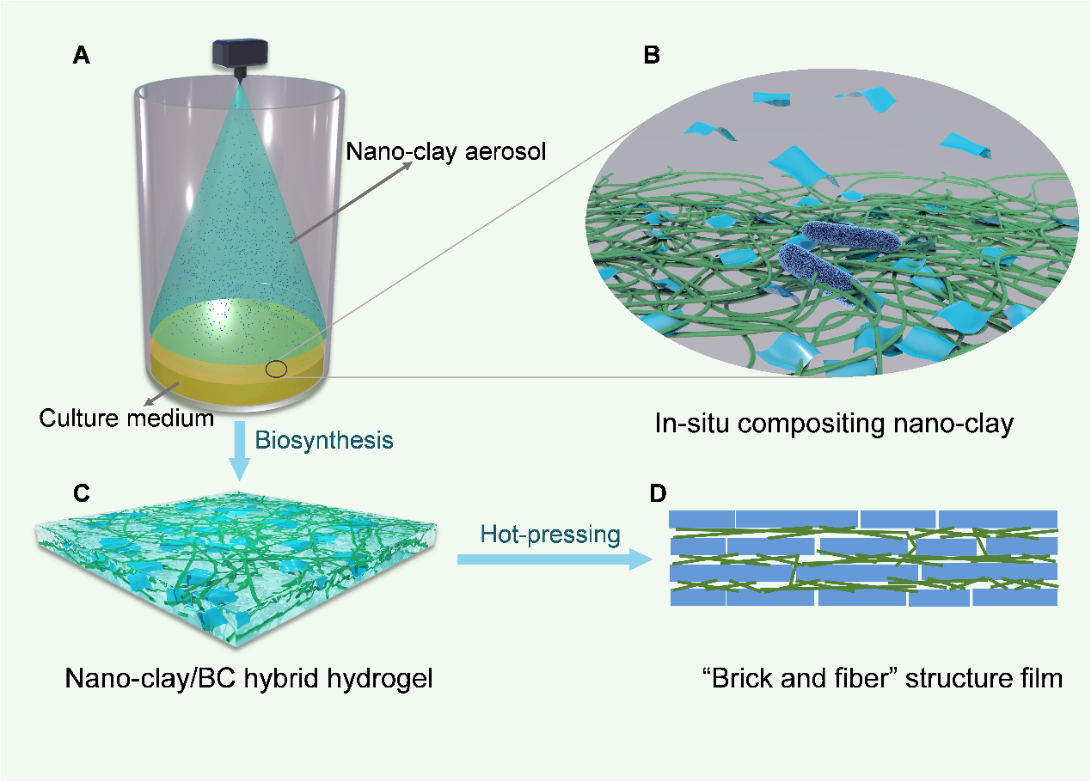

圖1. 高性能可持續仿貝殼透明薄膜的制備過程與結構示意圖。(A-B) 常溫常壓下微生物輔助合成復合水凝膠的過程。(C) 具有三維納米纖維網絡結構的復合水凝膠。(D) 高性能可持續仿貝殼透明薄膜內部的“磚-纖維”結構。

該薄膜具有優異的光管理特性,在高透明度的基礎上兼具極高的光學霧度,能高效地散射透過的光線,從而實現理想的勻光效果。傳統的聚合物塑料薄膜由于其均質結構的特點,使光線易于透過而難于散射,因此很難具備這種光學特性。而這種高透明高霧度薄膜得益于致密的仿貝殼“磚-纖維”結構,通過薄膜內部孔隙的填充保證透光效果,通過納米片-纖維素的界面散射保證光學霧度,從而可以在370-780 nm的可見光譜波長范圍內同時實現超過73%的高透明度和超過80%的高光學霧度。對于光電器件來說,這種結合了高透明度和高光學霧度的光學特性可以有效提高透過光的比例,延長光的傳輸路徑,從而顯著提升光捕獲效率。

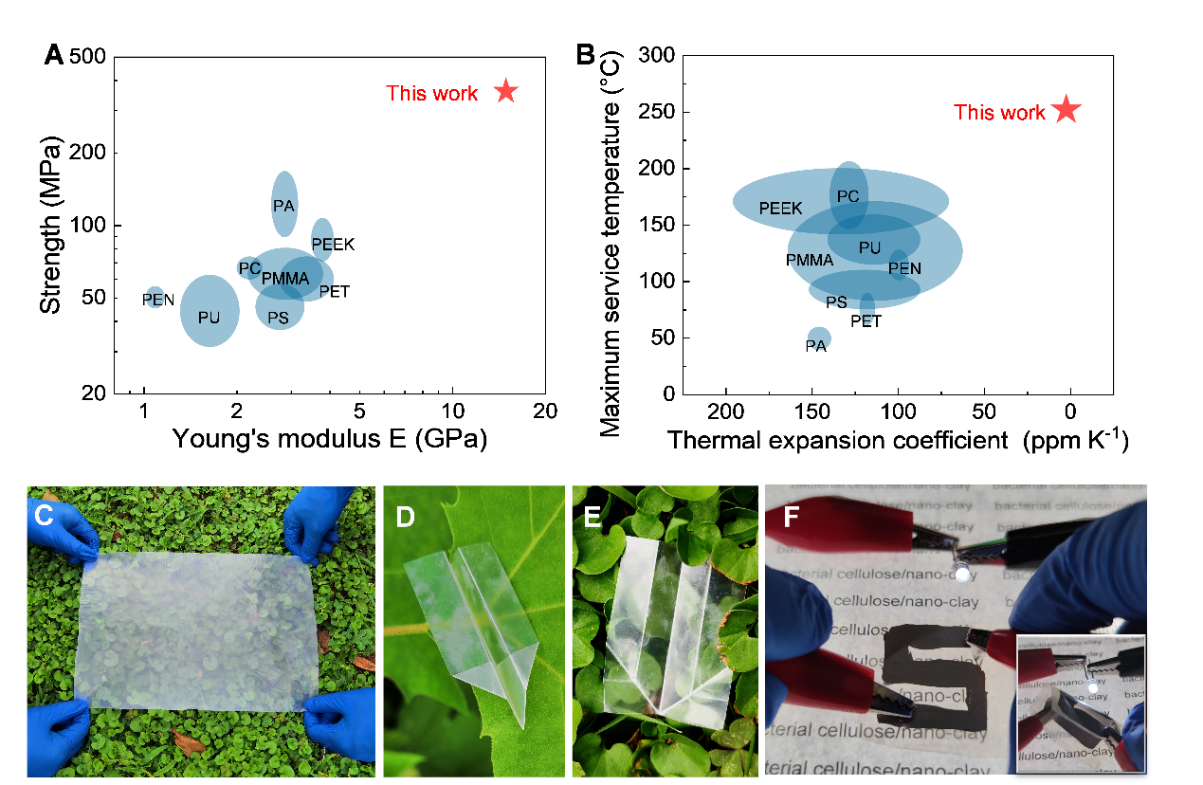

圖2. 該薄膜與多種傳統塑料強度、模量、最高服役溫度和熱膨脹系數的Ashby圖。(A) 強度和模量Ashby圖,表明該薄膜具有優于傳統塑料的強度和模量。(B) 最高服役溫度和熱膨脹系數Ashby圖,表明該薄膜具有優于傳統塑料的最高服役溫度和熱膨脹系數。(C) 該薄膜的大尺寸樣品。(D-E) 該薄膜可以被折疊成各種形狀,且多次折疊后展開無明顯損傷。(F) 在展開和彎折的情況下,該薄膜上的電路都可以保持暢通,使LED燈亮。

同時,該薄膜還具有高強、高韌的優異性能。其強度和模量可達到482 MPa和15 GPa,分別是商用PET塑料薄膜的6倍和3倍以上。此外,該薄膜還展現出了良好的柔韌性,可以被折疊成各種形狀,并且在多次折疊展開后沒有明顯的損傷,這種優異的力學性能可以保證薄膜材料更好地適用于各種場景。納米纖維三維網絡和“磚-纖維”仿貝殼結構設計有助于應力均勻分散,避免應力集中,有效抑制裂紋擴展,同時纖維變細效應可以提高材料內部纖維間的氫鍵密度、促進薄膜拉伸過程中的纖維滑移,從而使材料兼具高強度和高韌性。

作為一種生物基可持續材料,該仿生薄膜還具有優異的熱穩定性,熱膨脹系數低至 3 ppm K-1,即溫度每改變100°C,尺寸變化僅為萬分之三,是商用塑料薄膜的幾十分之一。而且,相對于在高溫下極易軟化變形的塑料薄膜,該薄膜在250℃下仍能保持結構和性能穩定,因此在極端環境下具備比塑料薄膜更為優異的服役性能。

這種仿生薄膜材料集成了優異的光學、力學和熱學性能,并且在自然條件下可以完全生物降解,克服了廢棄塑料難以降解的問題,避免了微塑料的產生及其對人類健康的威脅。在滿足柔性電子器件基底材料光學透明性、柔性、低成本以及高低溫下的尺寸穩定性等要求的同時,該薄膜全生命周期綠色無污染,在未來柔性電子器件領域將具有廣泛的應用前景。

這項研究受到國家自然科學基金委創新研究群體、國家自然科學基金重點項目、中國科學院前沿科學重點研究項目、中國科學院納米科學卓越創新中心、合肥綜合性國家科學中心等資助。

論文鏈接:https://www.cell.com/matter/fulltext/S2590-2385(20)30372-6