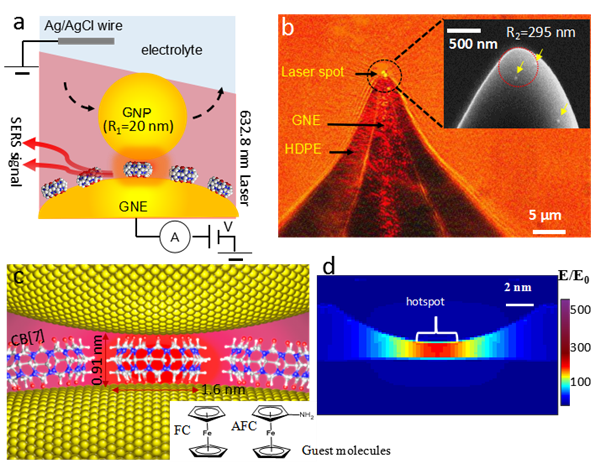

該團隊基于葫蘆脲分子與金屬和客體分子的結合特性,將客體分子引入葫蘆[7]脲(CB[7])與金電極構建的“分子結”,發展了主客體相互作用的拉曼信號和隧道電流信號研究新方法。該團隊創造性地構建了金納米顆粒-葫蘆脲分子-金納米電極(NPoNE)模型,可以有效增強葫蘆脲的C=O的拉曼信號,正電壓可以有效增強金原子與羰基之間的相互作用。客體分子可以影響“分子結”的穩定性,也可以觀察到客體分子在葫蘆脲空腔內的“翻轉”運動。研究表明,表面增強拉曼光譜技術(SERS)可以作為有效方法,監測主客體動態相互作用。研究論文“Observing Dynamic Molecular Changes at Single-Molecule Level in a Cucurbituril Based Plasmonic Molecular Junction”(https://doi.org/10.1039/D0NR03360J)在《Nanoscale》雜志發表。我校博士研究生艾秋爽和周疆豪為該論文的共同第一作者,常帥教授、梁峰教授與美國佛羅里達國際大學何勁教授為該論文的通訊作者。

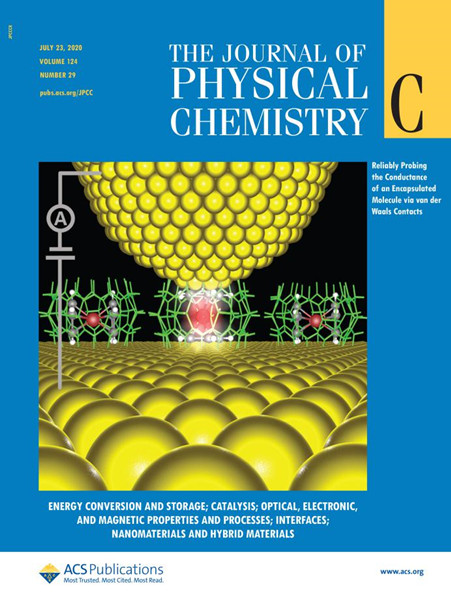

此外,葫蘆脲分子可以讓沒有錨定基團的客體分子穩定在兩個電極之間,并和兩個電極通過較強的范德華力相互作用,最終形成穩定的電子傳輸路徑。該方法為研究缺少錨定基團分子的電信號檢測和表征提供了一種全新的方法,也為實現分子電路的高效電子傳輸開辟了一條新的途徑。研究論文“Reliably Probing the Conductance of a Molecule in a Cavity via van der Waals Contacts”(https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.0c02411)在《The Journal of Physical Chemistry C》雜志發表,并被選為封面文章。我校博士研究生黃明柱與青年教師孫銘駿為該論文的共同第一作者,常帥教授與美國佛羅里達國際大學何勁教授為該論文的通訊作者。

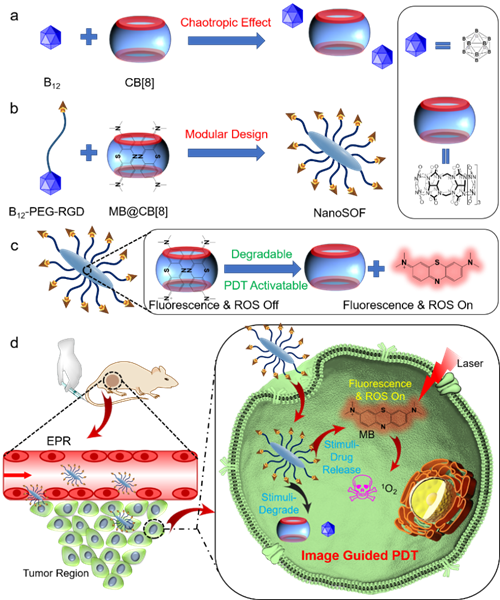

受到“樂高”模塊化設計理念的啟發,在分子科學中,超分子化學通過非共價鍵作用實現了分子積木的可逆自組裝。其中,超分子框架以其周期性的多孔結構、較大的比表面積等特點,在氣體吸附與分離、催化及生物醫藥等領域展現出了廣泛的應用前景。該團隊通過二十面體硼簇(B12)與葫蘆[8]脲(CB[8])之間獨特的“離液效應(chaotropic effect)”,制備了一種分子積木型超分子框架材料,并將其應用于智能光動力學治療,極大地提升了超分子框架材料的制備效率和應用范圍。該研究通過模塊化的設計理念,在分子層面上制備具有多種功能的超分子自組裝體,對于同類多功能材料的開發和應用有著重要的啟示作用。研究論文“Modular Design of Supramolecular Organic Frameworks for Image-Guided Photodynamic Therapy”(https://doi.org/10.1002/adfm.202004452)在《Advanced Functional Materials》雜志發表。論文第一作者為青年教師王雯靜,通訊作者是劉思敏教授、“生物物理化學與催化團隊”劉義教授和“先進材料與人工智能微生物團隊”王曉強教授。

該團隊也將單分子力譜(SMFS)和識別隧道電流(RT)技術應用于分子界面主客體相互作用研究,分別實現力、電、光單分子技術監測主客體動態相互作用。研究論文“Regulating Host-Guest Interactions between Cucurbit[7]uril and Guests on Gold Surfaces for Rational Engineering of Gold Nanoparticles”(https://doi.org/10.1021/acsanm.0c00435)在《ACS Applied Nano Materials》雜志發表;“Observing Host-Guest Interactions at Molecular Interfaces by Monitoring the Electrochemical Current”(https://doi.org/10.1021/acsomega.0c01077)在《ACS Omega》雜志發表;“pH-Mediated Single Molecule Conductance of Cucurbit[7]uril”(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2020.00736)在《Frontiers in Chemistry》雜志發表。這些研究結果為設計新型力、電、光超分子材料奠定了堅實的基礎。

上述論文第一單位為武漢科技大學省部共建耐火材料與冶金國家重點實驗室。研究工作得到國家高層次人才計劃、國家自然科學基金、湖北省楚天學者計劃、湖北省高等學校優秀中青年科技創新團隊項目、省部共建耐火材料與冶金國家重點實驗室、武漢科技大學人才/團隊培育基金、武漢科技大學研究生短期出國訪學項目、武漢科技大學研究生創新創業項目的資助。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn