編者按:南開大學在深入貫徹落實習近平總書記來校視察重要講話精神,積極推進“4211卓越南開行動計劃”過程中構建了教育教學與科學研究兩大教師榮譽表彰體系。6月30日,南開大學首屆科學研究獎頒發。我國古代文學研究領域著名學者、文學院教授羅宗強,中國科學院院士、化學學院教授周其林獲得首屆南開大學科學研究獎重大成就獎。該獎授予為學校科研事業做出重大貢獻的科研工作者,其在專業領域內具有很高的知名度和影響力,取得國際領先的高水平創新性研究成果,產生重大學術貢獻或社會經濟效益。

此外,陳瑞陽、陳永勝、盧桂章、卜顯和、喬以鋼、盛斌、唐梓洲、王南湜、王先明、朱光磊等科研工作者獲得首屆南開大學科學研究獎杰出貢獻獎。包群、程方益、丁丹、丁見民、賀佳、郭東升、李響、劉遵峰、宋道紅、王永進等科研工作者獲得首屆南開大學科學研究獎青年創新獎。

為營造追求卓越、鼓勵創新的學術氛圍,不斷提升原始創新能力,實現學科發展的新突破,現刊發重大成就獎獲得者羅宗強先生、周其林院士的報道文章,進一步激發南開師生學習前輩師者、投身教學科研的熱情,不斷加快南開大學“雙一流”建設步伐。

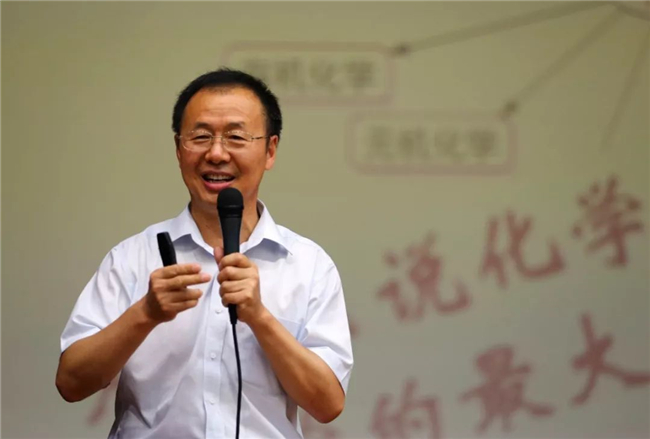

周其林:大道至簡以卓越科研“澆灌”育人之花

(視頻由南開大學科研部、社科部提供,使用IE瀏覽器觀看)

南開新聞網記者 吳軍輝

“如果把我六十多年的生涯劃分為三個階段,真正開始做點貢獻的是后20年,是在南開完成的。”63歲的中國科學院院士、南開大學化學學院教授周其林日前獲得南開大學首屆科學研究獎“重大成就獎”。在頒獎典禮上,憶及二十年多前選擇南開的原因時,周其林用八個字概括——學風扎實、學生勤奮。

在旁人看來,這八個字與周其林的“氣質”頗為相符。二十年磨一劍,周其林和他的團隊憑借“高效手性螺環催化劑的發現”項目,一舉獲得2019年國家自然科學一等獎,靠的正是那份扎實和勤奮。

然而,熟悉他的師生則從中聽出:從教幾十年來,在周其林心中,科研和育人重若千鈞,未曾有一日改變。做科研——從興趣出發,堅持“0到1”的原創,不急不躁,板凳坐得十年冷。帶學生——務實嚴謹,身教言傳,自豪于“最好的科研成果,是培養出的學生”。

全國教書育人楷模、未來科學大獎,在science等國際頂刊發表文章,摘得中國自然科學領域最高獎……盡管各種榮耀加身,但周其林始終淡然從容,大道至簡,依舊在化學領域里躬耕不輟,引領更多青年學子愛上化學,打開創造世界的大門。

為學:追求卓越

1977年,作為南京農村的一名普通回鄉知青,耕田、除草、收割是周其林每天生活的全部。得知恢復高考的消息,他重新拾起荒廢已久的學業,第二年,21歲的他成為蘭州大學化學系的一名學生。

從農田到課桌,學習機會來之不易,周其林抓緊一切時間學習,臨近畢業,便已明確未來的人生方向——從事有機化學的基礎研究。

本科畢業后的十幾年,周其林在中科院上海有機化學研究所獲得博士學位,并先后赴德國、瑞士、美國從事博士后研究,1999年,到南開大學任教。自此,在南開大學嚴謹的學風、厚重的文化之中,周其林勤奮地耕耘在自己的分子世界里,盡情享受著化學之美。

過去20年里,周其林帶領團隊潛心攻關,合成了一系列手性螺環催化劑——國內外同行稱之為“周氏催化劑”。這成為合成化學中一個不可或缺的工具,被用于200多種不對稱合成反應,還被用于多種手性藥物的生產。

手性螺環催化劑在多個不對稱催化反應中都保持了最高的催化活性和對映選擇性紀錄,特別是2011年合成的一種高活性手性催化劑憑借455萬的轉化數,至今保持著分子手性催化劑的世界紀錄。

“手性螺環催化劑帶動了手性催化劑的發展,在科學上是有引領性的。”作為“高效手性螺環催化劑的發現”項目參評國家自然科學一等獎的推薦人,中國科學院院士丁奎嶺在談及推薦原因時說,手性螺環催化劑的發現和創造,不僅在科學上帶來突破,同時帶來了催化劑的卓越性能,繼而產生了推動藥物生產等一系列價值,具有“變革性”。

對周其林來說,力爭在基礎研究領域創新突破,是他始終不變的追求。然而談及未來,周其林卻表示,手性螺環催化劑還會發展,但不再是課題組今后的主要科研攻關方向。

這一決定令很多人不解,甚至惋惜,作為周其林的學生,課題組成員、化學學院院長朱守非教授則這樣認識:“作為基礎研究,從0到1的原創性的工作已經完成。至于將手性螺環催化劑應用到更多藥物、農藥、香精香料等的合成和生產這樣的研究工作會有應用型科學家跟進。接下來,周老師會繼續帶領我們瞄準其它更加基礎的領域去研究。”

為人:嚴謹務實

“一個人精力有限,一輩子只能專心做好一件事情,應該及早確立目標并為之努力。”周其林常常這樣勉勵學生,也照此行動。

1999年,周其林轉任南開大學教授。也正是在這一年,他選定了一類螺環結構,來做“周氏配體”。然而,目標遠大,探索之路卻崎嶇難行。直到聘期中期考核時,周其林團隊還沒有發過一篇關于手性螺環催化劑的論文。

“在科學領域,絕大部分研究是失敗的,成功的總是少數。做科研的人都會遇到各種困難,我認為克服這些困難,主要靠堅持。”談及最初幾年的實驗失利,周其林很淡然,“有些人沒能堅持,中途放棄或者換了研究方向,但我們堅持了下來。”

“周老師很少有著急的時候,從來沒有因為實驗進展緩慢批評過我們。”朱守非說,“在以論文論英雄的大環境下,那幾年課題組沒發什么文章,連我們當學生的都感覺壓力山大。”

盡管如此,周其林還是不急不躁。“他從來不把壓力傳導給學生,還是讓我們從容地做自己喜歡的研究。” 朱守非對此深有體會,“后來我當了老師,才發現能做到這一點太難能可貴了。”

“要把一件事情真正做好,可不是短時間的。有的人一輩子其實就做一件事,一輩子可能就做一個分子,把它做到極致。”周其林說,做研究千萬不能著急,越著急壓力越大,也越不敢做原創性、周期長的研究。

一直到2002年,周其林團隊終于做出了初步成果,發出了第一篇關于手性螺環催化劑的論文。經過20年堅持不懈的努力,周其林團隊最初設定的目標一點點變成現實。

坐在基礎研究“冷板凳”上的日子,對于周其林來說卻充滿魅力,“化學是最富創造性的學科。每天都在創造新物質,好奇心得到極大滿足,我很享受這個過程。”

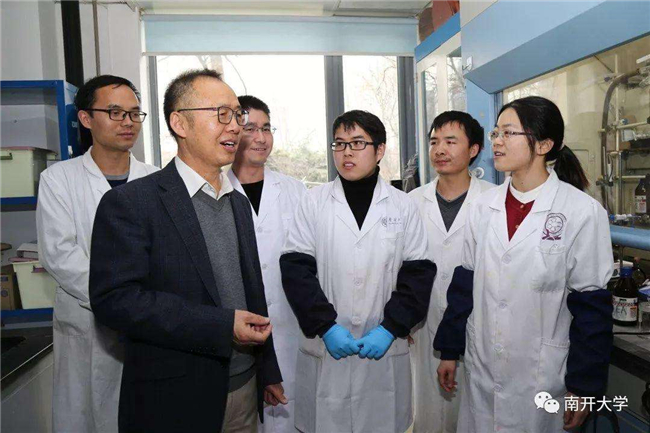

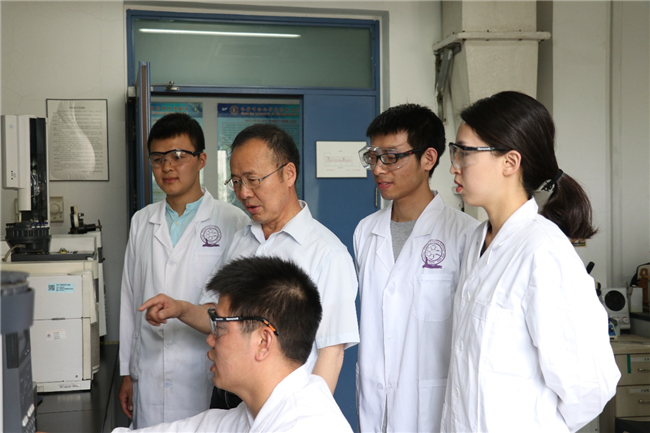

每天早晨8點前到實驗室,晚上八九點鐘才離開,一周6個工作日,周其林的生活如同化學反應一樣準確。20年來,他很少缺席課題組的“組會”,有時剛下飛機,拎著行李箱就直奔實驗室。

為師:春風化雨

“我首先是一名教師,也永遠是一名教師。”周其林熱愛自己的教師職業,也始終珍惜和堅守自己的教師身份。

“我們在高校里做基礎研究的最大意義是什么?”從教多年,周其林曾不止一次對同事們提出這個問題。他的答案是,教育和培養學生。通過將學生引領到學科的前沿,幫助他們學會探知未知世界的方法、分析問題和解決問題的能力,將他們培養成棟梁之材,才是高校之根、為師之本。

為讓學生集中精力做研究,周其林盡可能地提高他們的生活津貼;為創造舒心的科研環境,他率先對實驗室進行改造;他不把學生當廉價勞動力、催促學生們快出數據、早發論文,而是讓他們“遵循規則,練好手藝”……

“做學問第一重要的是獨立思考。”周其林常常提醒學生:做研究就是要發現別人沒發現的東西,如果你沒有獨立的思想、獨立的思考,不去質疑那些所謂的原理、定理,是做不出新東西來的。

王立新老師在周其林課題組工作了20多年,恭敬地稱他為“周先生”:“周先生教學生從來不是說讓學生怎么樣、怎么樣,而是言傳身教、做給學生看。”

周其林的課題組還有一個特點,在學生中已傳為佳話,那就是它的開放性。無論本科、碩士或博士,只要對他的研究方向感興趣,都可以到他的實驗室里體驗一番。曾有哲學系、英語系的本科生,研究生階段轉學化學,在周其林的指導下獲得碩士和博士學位。

春華秋實、桃李滿疆。如今,周其林已為國家培養了70余名優秀博士和碩士,他們大多在國內外知名大學、研究機構、制藥公司任職,其中有多人獲得國家基金委杰出青年基金和優秀青年科學基金資助,入選各類國家級人才計劃。

2018年5月,周其林把“第六屆中國化學會—中國石油股份有限公司化學貢獻獎”的20萬元獎金全部捐出,用于資助在中學教書、一線教齡20年以上的化學教師。這次他又從學校給他的獎金中拿出50萬元,捐給“楊石先獎學金”,用于獎勵化學學院優秀畢業生。

有人曾經問周其林,你日復一日每天和學生埋頭于實驗室,不覺得枯燥嗎?周其林卻笑著說:“沒有什么比和我的學生一起探索未知更幸福、更快樂的事了,這讓我沉浸其中,我很平靜、很享受。”

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn