自諾貝爾獎獲獎成果Haber-Bosch法發現以來,工業合成氨技術以都以鐵基催化劑的該法為主,其反應條件非常苛刻(250大氣壓、400 ℃),并需要巨大的能耗。而光催化技術能夠直接將太陽能轉化為化學能,為降低合成氨能耗提供了一種非常具有前景的途徑。本研究通過溫和的方法合成了一系列Bi5O7Br納米材料,對低溫熱處理工藝及其光催化固氮活性進行了評價和比較,光譜測試表明,40 ℃下制備的管狀Bi5O7Br樣品(Bi5O7Br-40)具有最高的電子轉移速率,在可見光照射下產生大量的O2-自由基和氧空位,在30分鐘的光照下達到12.72 mM?g-1?h-1的光催化固氮速率。此外,采用同步輻射光源對反應動力學進行了原位紅外測量,分析了暗處和光照下信號的瞬態差異,通過密度泛函理論(DFT)計算,進一步證實了固氮反應的機理,通過建立富氧模型和缺氧模型,對固氮反應能進行了定量估算和比較,其中氧空位濃度的變化對固氮性能起著至關重要的作用。研究結果表明,具有豐富氧空位的Bi5O7Br可以作為高性能的光催化劑用于固氮。該研究工作所合成的高效固氮光催化劑為太陽光驅動的光催化固氮提供了重要借鑒。

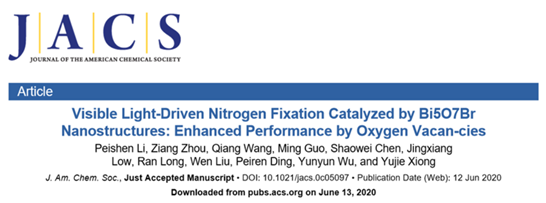

圖1 不同條件下氨形成原位紅外圖譜響應

《美國化學會志》(Journal of the American Chemical Society)為化學領域的老牌高水平期刊,影響因子14.695(Journal Citation Reports? 2019),由美國化學協會(ACS)創辦于1879年,至今已經有140多年歷史,是美國化學學會的旗艦刊物,在業界有極高的聲譽。該項研究受到國家自然科學基金(No. 21906001等)、及首都師范大學科技創新服務能力建設等項目的資助。

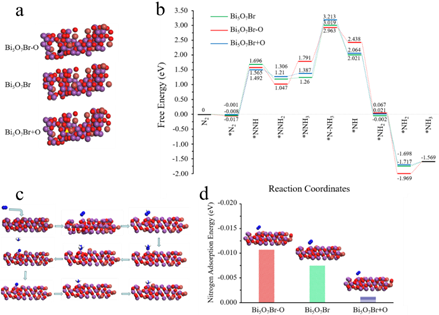

圖2 不同氧空位濃度的Bi5O7Br光催化固氮能量演化趨勢理論計算結果

論文第一作者為首都師范大學2017級碩士生李沛珅,為劉文研究員和首都師范大學王強教授共同指導,主要從事納米材料的合成及其對水中污染物降解性能研究。論文的合作者還包括了美國加州大學圣克魯茲分校的Shaowei Chen教授和中國科學技術大學的熊宇杰教授。

論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c05097

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn