精準醫療領域,高性能熒光染料大有用武之地!目前,國內染料產業“大”而不“強”,特別是針對生物醫學成像、疾病診斷等新興領域的應用創新,普遍性面臨機制研究薄弱、功能強化不足及產品化等瓶頸難題。

16年來,華東理工大學化學學院郭志前教授始終致力于突破染料革新應用中的關鍵技術,源頭創新成果如汩汩泉水般不斷噴涌而出,在高性能、精細化、可產品化的近紅外熒光染料前沿基礎研究中已頗有建樹,作出了既有學術研究價值,又有實際應用價值的貢獻。近期,郭志前獲評上海市青年科技杰出貢獻獎。

精準醫療是什么?郭志前的心中有一幅藍圖:通過熒光分子成像,就能實現精準診療,看到是否有腫瘤發生,腫瘤細胞在哪里,藥物應該在哪個部位發生作用。在診斷的同時還能予以治療,藥物在體內運行到哪里,何時釋放,持續時間長短,發生作用大小等也能實時精準監測并可加以調控。這樣一來,不僅有益于腫瘤的早發現、早診斷、早治療,大大提高治愈率,也可以通過準確定位,只殺壞細胞,不傷好細胞,大大緩解病人在治療中的痛苦。

熒光分子成像與CT、核磁共振、超聲造影等一樣,也是一種疾病診斷技術,在精準醫療中大有裨益。郭志前在科研中所聚焦的熒光染料在生物醫學領域具有非常廣闊的應用前景,尤其在熒光識別與熒光成像方面具有快速、安全、高效、無創等特點,非常適合應用于疾病的早期診斷和引導治療。

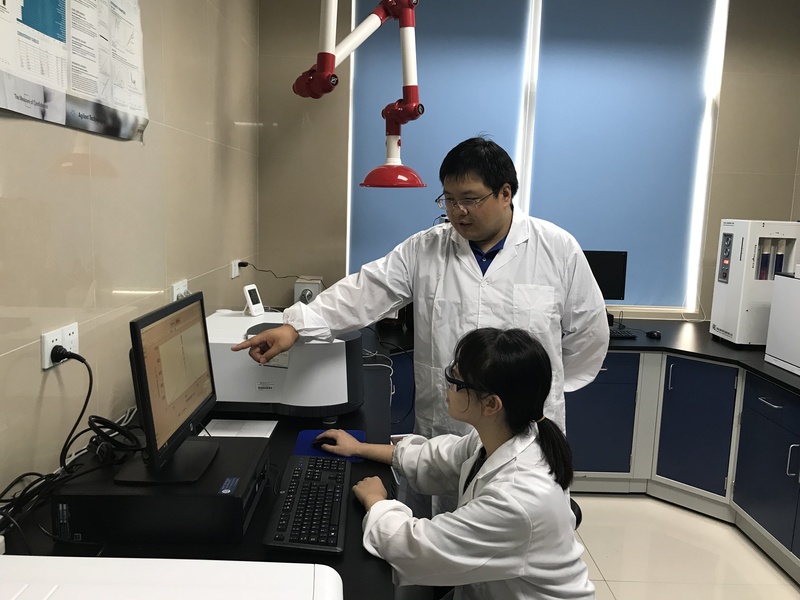

多年來,在田禾院士團隊、朱為宏教授的支持與指導下,依托結構可控先進功能材料及其制備重點實驗室,郭志前在高性能近紅外熒光染料研究領域扎實前行,在基礎與應用研究方面,取得了一系列步步推進的顯著成果,發展了具有自主知識產權的喹啉腈母體染料新體系,探索建立了具有普適性的近紅外染料設計策略,創新發展了染料納米化宏量制備的新方法。多個喹啉腈高性能染料已實現商品化銷售,創制熒光識別染料應用于血清中α-酮戊二酸等小分子標志物檢測,推動染料在生物標記成像、疾病早期診斷等新興領域的高附加值應用轉化。

瞄準研發高性能熒光染料的目標,在研究中,郭志前十分注重源頭創新。傳統的熒光染料性能若要好,波長就要長,一旦波長調長,熒光就會熄滅,這一直以來就是個“卡脖子”難題。對此,郭志前直接從改造染料的母體結構著手,將母體分子中的一個氧原子變為了氮原子,如此巧妙的一步,便化解了難題,并且大大提升了染料的性能,實現了效率與波長的兼顧。

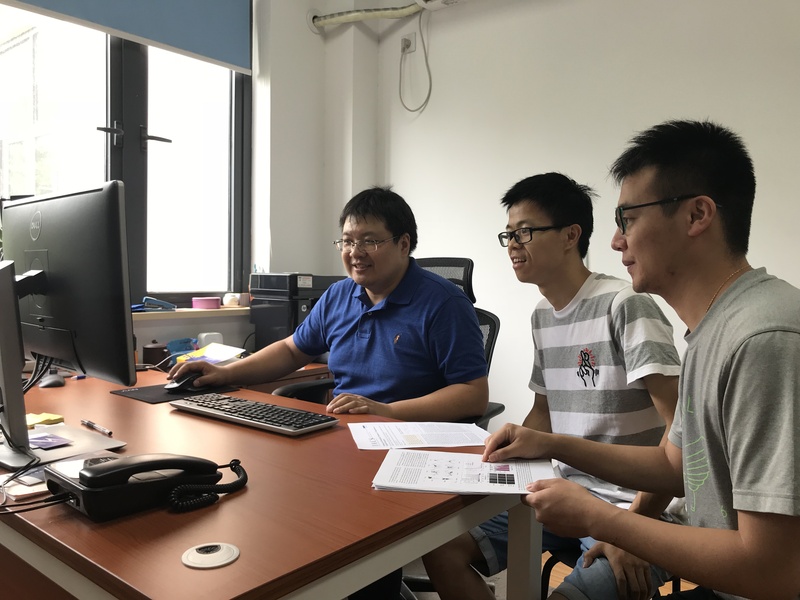

然而,這看似簡單的一步,背后卻是數年無數次的嘗試與失敗。解決上述問題的靈感就來自于一篇偶然看到的上世紀20年代的文獻,其中蘊含著截然不同的研究思路。郭志前看到后立即將其應用于自己的研究中,經過反復嘗試直至最后成功!此后,新母體、新機制、新方法,郭志前不斷在挫折與難題中接受磨礪,創新性研究成果也是一步一個腳印,源源不斷。

做科研,尤其是前沿基礎研究,郭志前也常常感覺身處黑暗。“不是因為看到希望而去堅持,而是因為堅持才看到了希望。”“簡單的事重復做,多堅持一點點,就有可能成功。”“必須要有足夠的積累和知識儲備,保持長久的耐力。”郭志前表示。

如今,郭志前的“創新泉”依舊不斷噴珠吐玉,綿綿不絕:發表SCI論文80余篇,SCI他引6000余次,其中20篇文章他引超百次,16篇論文入選“高被引論文”,4篇文章被選為期刊封面文章;申請國際PCT專利1項,中國發明專利12項,相關多個熒光染料已實現商品化銷售;獲得國家自然科學二等獎(第二完成人)、上海市自然科學一等獎(第二完成人);先后20余次在國內外學術會議上作大會邀請報告……“作為一名科學家,我的目標是在技術研發上向‘完美’二字無限接近。”郭志前早已下定決心,要在科研這條路上繼續長跑下去。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn