從國際上最早開展染料敏化太陽能電池研究,到國際首次利用熒光信號表征分子機器運動狀態,從原創性提出振動誘導發光(VIE)新概念和新機制,再到開創動態共價鍵、非共價鍵及光響應基團構建智能超分子聚合物新策略……中國科學院院士、華東理工大學田禾教授30余載深耕有機功能分子材料的基礎與應用研究,為我國化學領域在國際范圍內實現從跟跑到并跑的轉變作出重大貢獻。

經過長期的研究積累,田禾院士形成了以“共軛π體系分子結構與多尺度功能精細調控”的研究特色,在功能分子機器及超分子聚合物、振動誘導發光機理、染料敏化太陽能電池、新穎分子探針等方面,取得了系統性與創新性成果,至今已發表SCI論文超過500篇,獲中國發明專利授權60項,SCI他引超過3萬次,h指數為103,并獲得國家自然科學獎二等獎、國家科技進步獎二等獎等多項科技獎勵,以及2011年全國“五一”勞動獎章、2016年度法國—中國化學會講座獎等榮譽。5月19日,田禾院士獲評“2019年度上海市科技功臣”,而這也是我校首次獲此殊榮。

不忘初心:樹報國之志、立科研尖端

1978年,踏上改革開放“時代列車”的田禾,離開出生地新疆跨入大學校門,開啟科學知識求索之旅;1989年,在華東理工大學(原華東化工學院)博士畢業后留校任教,至今已與精細化工領域的科研攻堅結緣逾30載。“我們這一代人,在黨和人民的教育和引領下,堅持科技報國、科技興國的理念,與改革開放的宏偉事業共成長。”田禾表示,急國家所需,為國家作貢獻,全身心投入到國家科技創新發展與創新人才培養的一線事業之中,這種矢志報國的深厚情懷早已經深入骨髓。

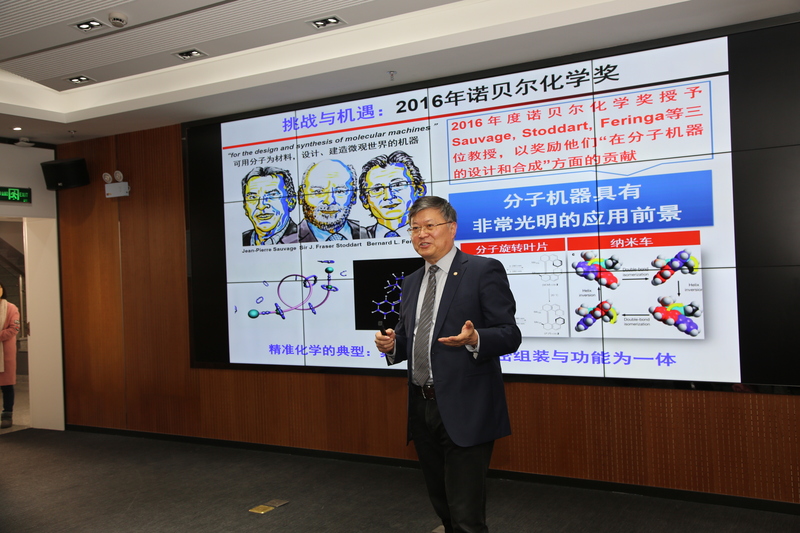

創新是發展的“新引擎”,改革是創新的“點火器”。瞄準分子機器這個世界最前沿尖端的科學問題,田禾院士帶領研究團隊,針對分子機器的狀態表征方法復雜、難度大以及信號讀出靈敏度低的缺點,首次提出用熒光信號來表征分子機器運動狀態的思路,構建了一系列光學輸出信號的功能分子機器,解決了分子尺度上精確表征分子機器運動的關鍵問題,創新發展了微觀分子機器在界面定向排列的方法,實現了分子機器在微納米尺度下的功能輸出。

如何使微觀分子機器實現功能化和實用化?這是眾多國際科研團隊面臨的前沿挑戰。田禾院士帶領研究團隊,創新性地將分子機器與納米顆粒進行連接,精準實現了人工分子肌肉在分子尺度的收縮—舒張功能,并巧妙地將分子機器橫跨細胞的磷脂雙分子層,首次實現人工分子機器在離子跨膜運輸領域的應用,為分子機器的功能化與實用化提供了新思路。

“提供了一種分子機器運動的便捷信號響應方式,解決了多重復雜邏輯電路這一挑戰性難題。”2016年諾貝爾化學獎得主J. F. Stoddart教授在其最新的專著中,先后30余次對田禾院士在分子機器領域的創新成果正面引用并給予高度評價,其中配圖詳細論述22次。

直面問題、迎難而上,潛心攻堅讓科技之花結出累累碩果。田禾院士與團隊聚焦解決功能染料的“卡脖子”技術難題,發展了一系列具有自修復功能的聚合物,極大地拓展了超分子聚合物在生物及智能材料領域的應用,切實促進成果轉化推動社會經濟效益發展。其中,光變色濃縮液、光變色樹脂等研究成果已成功應用于變色鏡領域,支撐民族企業占領全球市場60%以上的份額。

牢記使命:樹一流目標、領學科發展

“作為高校科研工作者,建設世界一流學科、培養一流人才始終是我們的奮斗目標。”多年來,田禾院士以建設國際領先的精準化學與分子工程國際合作研究平臺為契機,帶領華理的化學學科,聚焦精準可控合成、精準表征分析、精準模擬計算等領域精耕細作,在精準化學與分子工程基礎研究方面取得重大成就,教育部結構可控先進功能材料及其制備重點實驗室等多個國家/省部級教學、科研平臺相繼獲批成立,為華理的化學學科建設打下堅實基礎。

以目標為引,以實干為要,華理的化學學科建設實現了跨越式發展:自2010年起,化學學科ESI排名進入全球前千分之一;2017年,化學學科入選教育部一流學科建設名單;2018年,化學學科新增入選上海市II類高峰學科建設計劃;2019年,化學學科ESI排名已進入全球前萬分之四……學科特色與優勢更加凸顯,整體水平和國際影響力顯著提高。

因材施教、激發興趣,是田禾院士在培養學生時最注重的兩點。“要培養愛國情懷和學術素養,樹立高尚的科學理想,不斷強化責任感、使命感和團隊精神。”田禾表示,只有培植好人才成長的沃土,才能讓人才根系更加發達,實現高水平、高層次人才一茬接一茬茁壯成長的良好“育人生態”。

到目前為止,田禾院士已經培養了博士畢業生60余名、碩士畢業生50余名,其中不乏“杰青”“優博”等精英才俊。他深信,唯有熱愛,才能堅持在一個領域深耕,最終開拓出得到國內外學術界認可的一片新天地。

創新之道,唯在得人。經過20年的堅持不懈,田禾院士以完善創新人才培養體制和一流管理制度建設為抓手,注重學科布局,堅持“引”“育”并舉,在匯聚諾貝爾獎獲得者、海內外院士等國際學術大師的同時,也培養一大批優秀中青年人才。今年,他的再傳弟子——同在華理工作的42歲的郭志前教授也獲得了上海市青年科技杰出貢獻獎的榮譽。在華理,一個特色鮮明、具有國際視野的化學學科高水平人才培養與科學研究基地正在蓬勃成長。

科技興國:立時代潮頭、促源頭創新

上海是中國改革開放的標桿,也是中國走向現代化強國的風向標。如何助力上海打造更優的創新創業生態,提高創新“濃度”,更好地為建設世界科技強國作出新的更大的貢獻?

田禾院士帶領科研團隊,勇立潮頭、敢為人先,堅持以改革創新為核心的時代精神,瞄準國際學科發展前沿,投身上海科創中心建設,從全球范圍內引進諾貝爾化學獎得主等多位國際知名教授,先后領銜建設教育部結構可控分子工程創新引智基地、上海市精準化學國際聯合實驗室以及相關的國際合作平臺。從2014年到2019年,他本人連續6年入選ESI化學領域全球高被引科學家,并受邀承擔多個一流國際學術期刊的主編、副主編和國際編委的工作。

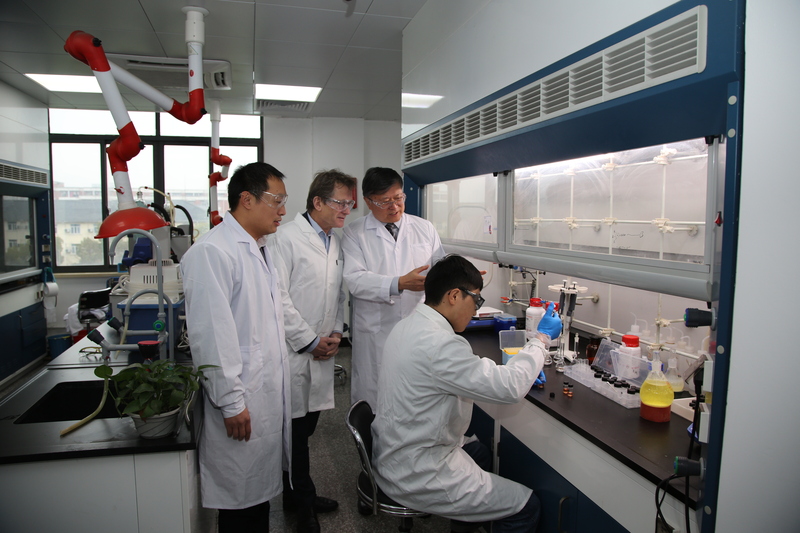

2017年10月,正值華東理工大學65周年校慶之際,田禾院士聯合2016年諾貝爾化學獎得主、荷蘭格羅寧根大學的費林加院士,在華東理工大學建設費林加諾貝爾獎科學家聯合研究中心,以此作為上海市建設具有全球影響力的科技創新中心的重要承載區之一,進一步促進有機智能材料與分子工程的源頭創新,努力在動態化學領域引領學科未來發展。

目前,費林加諾貝爾獎科學家聯合研究中心的儀器設備已基本搭建完成。“這里將設立化學合成的人工智能實驗室,提升新材料、新能源的研發速度。”田禾院士表示,現在很多化學合成還像“手工作坊”,今后這些合成任務可以交給AI機器,它們可以24小時連續工作,這將大大加快研發的速度。

“我將繼續瞄準核心技術,潛心科學研究,培育時代新人。”田禾院士表示,以聯合研究中心為平臺,華理將構建國際高端人才在上海開展新形式的國際合作的新機制,探索具有國際視野的本土年輕人才培養的新策略,為對接國家戰略建設上海科創中心,提供更具前瞻性和國際影響力的新思路與新實踐。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn