近日,南方科技大學材料科學與工程系(下簡稱“材料系”)副教授谷猛課題組、物理系副教授徐虎課題組聯(lián)合俄勒岡大學教授馮振興團隊在單原子催化領域取得重要進展,相關研究成果在國際頂級學術期刊《美國化學會志》(Journal of the American Chemical Society)上在線發(fā)表,并被選為封面論文。論文題目為“高銥單原子負載氧化鎳用于高效電催化析氧(Ultrahigh-loading of Ir single atoms on NiO matrix to dramatically enhance oxygen evolution reaction)”。

圖1. 谷猛團隊研究成果登上JACS封面

電解水是儲存風能和太陽能非常有效的方法,但是由于析氧反應的4電子過程過于緩慢,極大影響了電解效率和能量利用率。目前商業(yè)的析氧催化劑如IrO2和RuO2等,由于含有大量貴金屬,成本較高,難以大規(guī)模應用。近年來,單原子催化劑(SACs)因其在電化學反應中的諸多優(yōu)勢,如活性位點均一、產(chǎn)物選擇性高、原子效率高等,備受關注。

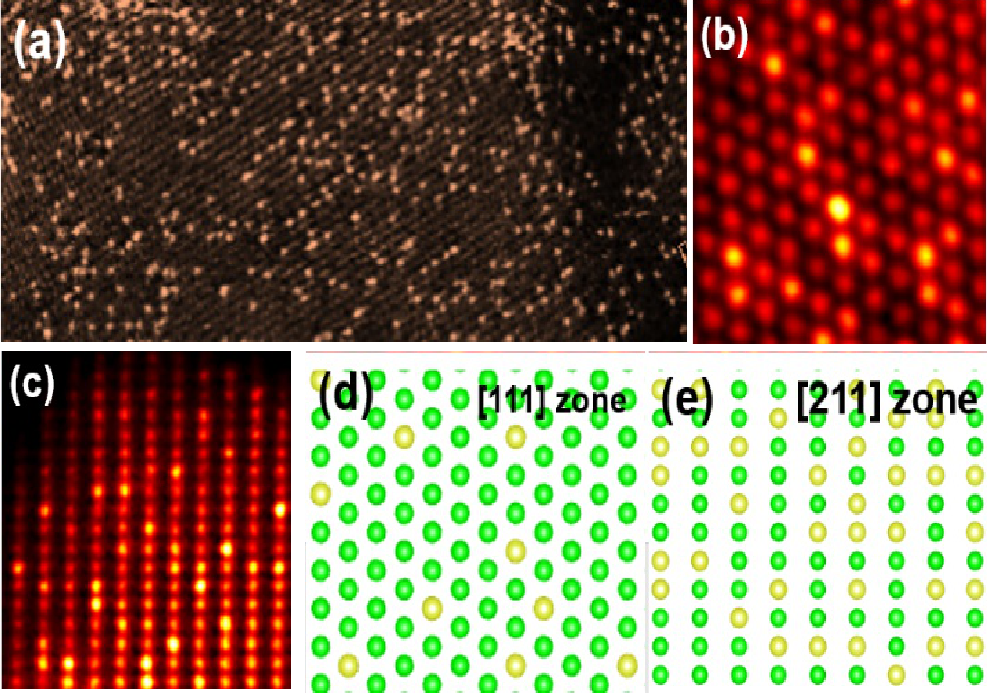

圖2. 高密度銥單原子在氧化鎳表面的占位的球差矯正透射電鏡圖

該研究提供了一種簡單且非常有效的方法生產(chǎn)超高Ir負載的NiO催化劑,使Ir單原子在NiO上的負載達到了前所未有的~18wt%。通過該方法負載的Ir單原子位于氧化鎳表層,且Ir處于表層Ni的原子占位。獨特的原子結構導致Ir的氧化態(tài)約為4+。合成后的樣品在260 mV的過電勢下,其OER電流密度是IrO2的46倍,是未負載單原子的NiO電流密度的57倍。同時,經(jīng)過10h的性能測試后,該催化劑的結構和性能基本不變,這表明在較高單原子負載量下,該催化劑的結構仍然能夠保持穩(wěn)定。研究團隊對其催化路徑進行DFT計算研究發(fā)現(xiàn),取代的Ir原子不但可作為OER的活性位點,還可改善周圍Ni原子的活性,從而使NiO的OER性能顯著提高。

谷猛介紹,負載量難以提高是目前單原子催化劑發(fā)展的主要瓶頸之一,而這項研究不僅將單原子負載質(zhì)量分數(shù)提高至18%,獲得了目前同類材料報道中的最高負載量,還能使催化劑維持較高的活性和穩(wěn)定性。另外,谷猛課題組博士后王琦通過這種方法,進一步獲得了高負載量的Mn、Fe、Co、Ru、Ir、Pt等單原子摻雜NiO,驗證了該制備方法的普適性,為單原子催化劑的研究提供了更實用且可靠的研究思路。

谷猛表示,該方案工藝簡單,可控性高,通用性強,具有較大的實用性和規(guī)模化優(yōu)點,非常適合工業(yè)化生產(chǎn)。此項研究加快了高性能低成本電解水催化劑從實驗室走向工業(yè)生產(chǎn)的步伐,有望大幅降低電解水過程的能耗,提高能量利用率。

王琦、徐虎課題組博士后黃祥為論文共同第一作者,谷猛、徐虎、馮振興為論文通訊作者,南科大材料系為論文第一通訊單位。本課題的開展和完成得到了國家自然科學基金、廣東省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)研究團隊、深圳市孔雀計劃、深圳市清潔能源研究所和南方科技大學分析測試中心大力支持。

另外,谷猛課題組此前聯(lián)合中科院大連化學物理研究所、上海高等研究院等發(fā)表在《自然-催化》(Nature Catalysis)上的研究成果: Ni-Au雙金屬納米粒子在CO2加氫過程中核殼結構的可逆損失(“ Reversible loss of core–shell structure for Ni–Au bimetallic nanoparticles during CO2 hydrogenation”), 因揭示了催化過程中實時演變的有效表面,近期被Nature Catalysis重點評論宣傳。評論文章認為,Ni-Au雙金屬催化劑轉(zhuǎn)變的發(fā)現(xiàn),不僅使人們對該催化劑的反應機理有了更深入的理解,還推動了原位表征方法在反應過程中材料結構研究的應用。類似的現(xiàn)象也可能出現(xiàn)在其他雙金屬納米顆粒體系以及過渡金屬-半導體異質(zhì)結構中。在動態(tài)原子擴散的驅(qū)動下,核-殼結構的消失或形成在適當?shù)姆磻獥l件下都可能發(fā)生。谷猛研究團隊的工作結合多種先進原位技術,為研究成核過程、晶體生長、晶體結構演變和催化晶體失活過程提供了啟發(fā)。未來,原位方法可能不僅局限于固-氣反應研究,還可應用于揭示液-固體系的動力學。

谷猛表示,南科大已經(jīng)建設了世界一流的環(huán)境原位透射電鏡系統(tǒng),開發(fā)了此項固體氣體原位新技術,他將帶領課題組繼續(xù)探索催化和其他方面未知的科學機理,研發(fā)更好的催化劑,為大規(guī)模新型工業(yè)生產(chǎn)降低能耗,保護人類賴以生存的自然環(huán)境。

《美國化學會志》論文鏈接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b12642

《自然-催化》評論論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41929-020-0451-z

《自然-催化》論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41929-020-0440-2

聲明:化學加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn