何梁何利基金是由香港愛國金融實業家何善衡、梁銶琚、何添、利國偉先生共同捐資港幣4億元于1994年3月30日在香港注冊成立的公益性科技獎勵基金。基金設“科學與技術成就獎”、“科學與技術進步獎”和“科學與技術創新獎”,每年評獎一次,科學與技術成就獎不超過5名,每人頒發獎勵證書和獎金100萬港元;科學與技術進步獎、科學與技術創新獎總數不超過65名,每人頒發獎勵證書和獎金20萬港元。

四川大學馮小明院士獲科學與技術進步獎化學獎

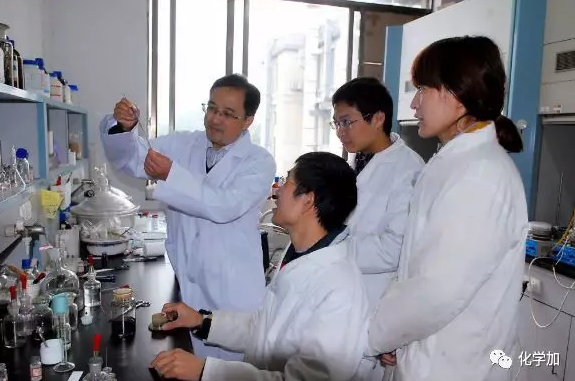

四川大學馮小明院士因其在催化不對稱有機催化合成研究領域的杰出成就與貢獻,榮獲本年度何梁何利基金“科學與技術進步獎”中的化學獎。

手性化合物與生命科學、人類健康以及材料科學有緊密聯系,不對稱催化是獲得手性化合物最有效和重要的合成途徑之一。馮小明主要從事催化不對稱有機催化合成研究,涉及手性催化劑的設計、合成、相應的不對稱合成反應研究以及應用這些手性催化劑合成手性藥物分子等。

他針對不對稱催化反應選擇性和效率的核心科學問題,發展了一類全新的具有柔性骨架的手性雙氮氧酰胺化合物,被公認為新“優勢”手性配體和催化劑,突破了傳統優勢配體剛性骨架的要求,證實具柔性骨架配體的優異性能和發展潛力,為新手性催化劑的設計提供了新思路。建立了手性氮氧-金屬配合物催化劑庫,在溫和條件下高效高選擇性地實現了40多類重要的不對稱反應,包括多類不對稱催化新反應,其中之一被Elsevier出版社的人名反應專著冠名為Roskamp-Feng反應。這類手性氮氧配體合成簡便、價廉易得,已成為商品化試劑,被國內外多個課題組和公司成功應用。他還設計合成了雙功能含雙哌啶骨架的二胺和胍類催化劑及相關有機催化不對稱反應。發展的催化反應為多個重要生理活性手性藥物和香料的合成提供了有效催化方法,如藥物普瑞巴林、帕羅西汀、Coerulescine、抗瘧疾候選藥物NITD609等。部分專利成果已轉讓給藥業公司進行產業化,為我國不對稱合成領域的快速進步做出了積極貢獻。

浙江工業大學鄭裕國院士獲科學與技術進步獎化學工程技術獎

鄭裕國院士長期從事醫藥、農藥和營養化學品生物制造工程技術創新,建立了以生物技術為核心,融合有機合成、化學工程原理和方法的生物有機合成技術新體系。 主持開發的產業化技術先后建成工業化生產裝置10余套,工程應用經濟、社會效益顯著。開發了最大假糖類農藥井岡霉素及其衍生物生物合成新技術,實現了井岡霉素的綠色化和高值化;開發成功最大糖苷酶抑制劑類降糖藥阿卡波糖高產、高收率的生產新菌種和新技術,打破了長期依賴進口的局面;發明系列生物催化劑篩選、改造和工業應用新技術,實現醫藥、農藥化學品生產過程重構、強化和替代。授權國家發明專利140多件,發表SCI收錄論文300余篇,主編出版教材、專著3部。以第一完成人獲國家技術發明二等獎2項、國家科技進步二等獎1項、省部級科學技術一等獎6項、中國專利優秀獎1項和省部級科學技術二等獎1項。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn