——記自強不息的蘭州大學化學學科

文 | 許希輝

“1978年2月底,我只身從江蘇溧陽經過四天四夜來到蘭州大學就讀化學系,從此這里就成了我的第二故鄉……

我非常幸運,這里成了我人生的轉折點,蘭大給了我,給了我們所有校友最好的教育,把我們帶上了人生奮斗成長的康莊大道。

此時此刻,我們說一百遍一千遍的‘謝謝’,都不能充分表達我們對母校、對化學化工學院的感恩……

我們在各自的崗位上充分發揮潛能,在工作中做出成績,為母校爭光,才是對母校最好的報答。”

中國科學院院士、北京大學深圳研究生院院長吳云東在蘭州大學化學化工學院成立70周年暨功能有機分子化學國家重點實驗室成立30周年慶典大會上如此動情地訴說。

吳云東(蘭大化學系1977級校友,2005年當選中國科學院院士)

“我自1980年考入蘭州大學到獲得博士學位,在校求學整整十載。本科四年的教育不僅為我打下了扎實的基礎,也讓我時時刻刻體會到潤物細無聲的慈母情、嚴師愛;

碩士與博士期間師從陳耀祖先生,他老人家廣博精深的專業知識以及對科學嚴謹的態度對我的指導和影響都是非常深遠的。

與那些德高望重的教授們身處同一時空是我的幸運,他們的言傳身教是我堅定不移走上科學道路的信念保證和力量支持。”

中國科學院院士、上海藥物研究所研究員岳建民在給蘭州大學的回信中這樣回憶。

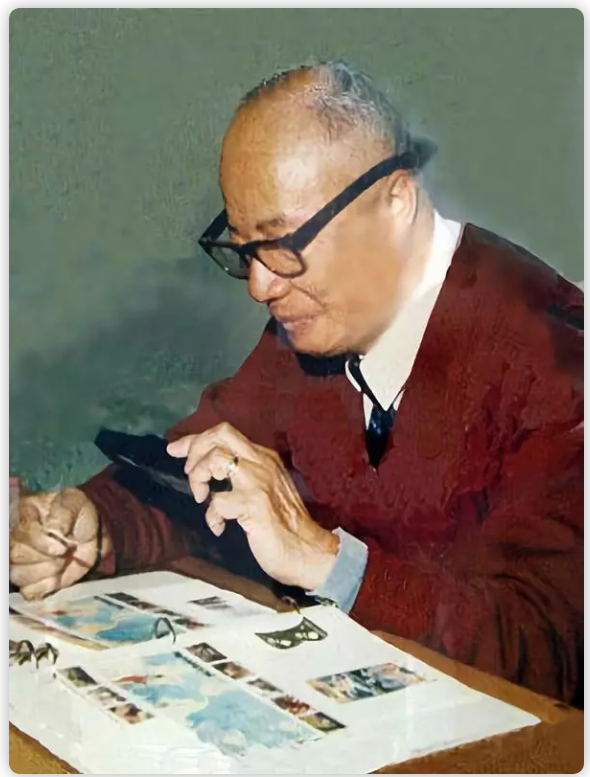

涂永強(蘭大化學系1978級校友,2009年當選中國科學院院士)

擁有類似情感和回憶的還有:

◆ 中國科學院院士、南開大學化學學院教授周其林,

◆ 中國科學院院士、蘭州大學功能有機分子化學國家重點實驗室教授涂永強,

◆ 中國科學院院士、四川大學化學學院教授馮小明,

◆ 中國工程院院士、蘭州大學基礎醫學院院長王銳。

這些杰出人才擁有一段共同的經歷和一個共同的出處:蘭州大學化學系。

西北有高樓,上與浮云齊

蘭州大學化學系肇始于1946年成立的國立蘭州大學化學系,歷經70余年的艱苦創業和不懈追求,形成了學科齊全、實力雄厚、作風過硬的教學和科研集體,并以培養高質量的人才、創造高水平的成果享譽海內外,現已發展成為蘭州大學化學化工學院和功能有機分子化學國家重點實驗室。

1946年建系初期,在著名教育家辛樹幟校長的感召下,蘭州大學化學系匯聚了張懷樸、袁翰青、常麟定、戈福祥、方乘、王雒文、左宗杞、陳時偉等一批留學回國的知名專家學者,他們作為蘭大化學學科的先驅者,為化學系的崛起奠定了堅實基礎。

1949年以后,為了響應黨和國家的號召,朱子清、劉有成、黃文魁、陳耀祖等一批學術造詣精深、治學嚴謹、有奉獻精神的專家學者或留學回國,或支援大西北,來到蘭大化學系任教,成為化學系師資隊伍的脊梁。

周其林(蘭大化學系1978級校友,2009年當選中國科學院院士)

進入改革開放新時期后,蘭大化學學科迎來了前所未有的發展機遇。

◆ 1978年,經教育部批準,蘭州大學有機化學研究所成立。

◆ 1982年,蘭州大學分析測試中心成立。

◆ 1985年,經國家教委批準,首批建設國家重點實驗室—蘭州大學應用有機化學國家重點實驗室,這是當時全國僅有的兩個化學學科國家重點實驗室之一。

◆ 1998年7月,化學系與應用有機化學國家重點實驗室、有機化學研究所、分析測試中心合并組建蘭州大學化學化工學院。

◆ 2003年8月,經科技部批準,應用有機化學國家重點實驗室更名為功能有機分子化學國家重點實驗室。

馮小明(蘭大化學系1981級校友,2013年當選中國科學院院士)

從20世紀五六十年代的基礎課教學“四大臺柱”,到20世紀80年代率先試點的基礎課“雙語教學”;從1998年的大學化學實驗教學中心,再到如今的直屬學院課程組,蘭州大學化學學科的教學改革與實踐始終走在學校乃至全國高校的前列,先后獲得全國教學成果獎4項,國家教委優秀教材二等獎1項,省部級教學成果獎7項,出版教材20部、電子課件3套。

在不斷提高教學能力和水平的同時,蘭州大學化學學科持續產出高水平的成果。

◆ 早在1956年,朱子清、黃文魁等關于貝母植物堿的研究就位居同期國際同類研究的領先地位,獲得國家首次頒發的自然科學獎;改革開放以后,蘭大化學人又取得了國家自然科學獎5項、國家科技進步獎2項、全國科學大會獎8項。

◆ 20世紀八九十年代,在SCI收錄的學術刊物中,蘭大發表的論文數量及其被引用次數一度位居全國高校前10名以內,其中化學系的論文占半數以上,最高年份達到70%。

◆ 在2017年自然出版集團最新自然指數排名中,蘭大化學學科排名位列全球第41位(蘭大位居第96位),亞太地區第20位(蘭大位居第25位),國內高校第11位(蘭大位居第10位),蘭大化學學科的排名顯示和帶動著蘭州大學的排名,代表著蘭州大學乃至西北地區科研的頂尖水平。

◆ 繼2016年3月首次進入ESI全球前1‰行列之后,蘭大化學學科ESI全球排名穩中有升,2017年5月首次進入全球前100名。

◆ 2017年9月,化學學科作為蘭大的優勢學科,入選教育部、財政部、國家發改委“雙一流”建設學科名單。

王銳(蘭大化學系1978級校友,2017年當選中國工程院院士)

一流的學科持續培養著一流的人才。早在1981年至1985年,在全國12所綜合類大學參加的化學學科赴美研究生考試(簡稱CGP)中,蘭大化學系考生多次在個人和團體總分中名列榜首,如此優異的成績在全國高校范圍內產生了轟動效應,當時在國內具有很大影響力的《新觀察》雜志為此發表了題為“蘭大為何狀元多”的專題報道。

據不完全統計,蘭大化學學科在過去的70余年中已經培養了9536名本科生、1511名碩士研究生、870名博士研究生和2400多名各類進修培訓生。

特別是恢復高考制度40年以來,蘭大化學學科培養的本科生中,有6人當選兩院院士,14人受聘教育部長江學者特聘教授,41人獲得國家杰出青年科學基金,人才培養成果位于全國同類高校化學學科前列。

一批批畢業生已成為具有相當影響力的科學家、教育家、企業家、化學化工行業乃至政府部門的高級管理人才。廣大校友的出色表現和優異成績,為蘭大化學學科贏得了持久而廣泛的聲譽。

岳建民(蘭大化學系1980級校友,2017年當選中國科學院院士)

好風憑借力,送我上青云

蘭大化學系之所以成為人才培養的殿堂和科學研究的陣地,得益于一批批知名學者在此執教并從事科研工作,是他們,營造了蘭大化學學科的學術氛圍;是他們,創造了累累的科研碩果;是他們,培養了大批的精英人才。

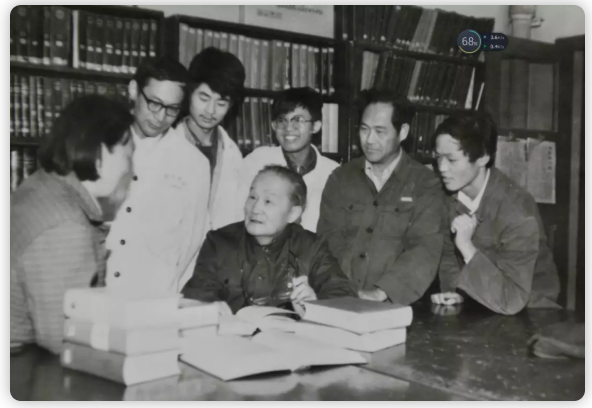

朱子清教授和研究生們

蘭州大學化學學科發展的領航者朱子清教授,是我國微量分析的創始人之一,對有機化學造詣精深,尤其擅長天然產物有機化學研究,特別是植物堿的研究、雪蓮化學成分研究和皂苷類化合物的研究等方面成果豐厚,為開發和利用中國西北地區的天然資源,發展有機化學理論,促進有機化學、植物化學、藥物化學的發展做出了重要的貢獻。

他也是一位堅定的愛國者。1955年,他帶領主要助手和全家老小離開條件優越的上海,來到了西北邊陲的蘭州大學,在克服了種種困難之后,在大西北建立了第一間有機微量分析實驗室,并率先在蘭州大學建立了生物堿實驗室。

到了病魔纏身的耄耋之年,他仍然承擔著多項研究課題,堅持開展科學研究,指導和培養青年教師及研究生,為祖國的科學和教育事業做出了不可磨滅的貢獻。

他不僅是一位才華出眾的科學家,也是一位誨人不倦的教育家。他重視培養學生的獨立工作能力,強調基礎理論教育的重要性,先后主講過有機化學、有機分析、生物堿化學等課程;他反對照本宣科,一再宣稱給學生講課不僅是傳授知識,更要啟發學生的思維,傳導學術思想。

他傾注了自己的畢生精力,為國家造就了一大批中高級專業人才,他們中的不少優秀者,如今已是國內外著名的教授、研究員,成為一些重要研究機構和高等學校的中堅力量。

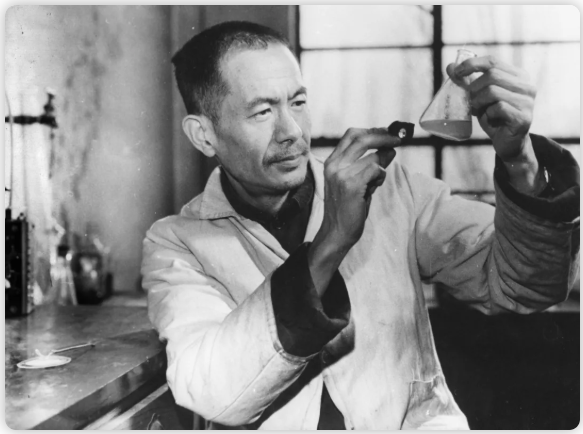

劉有成教授

蘭州大學化學學科發展的領航者、中國科學院資深院士劉有成教授,是我國自由基化學的奠基人,著名的有機化學家和化學教育家,長期致力于自由基化學、單電子轉移反應、輔酶NADH模型還原反應機理等領域的研究。

早在20世紀50年代,劉有成看到了自由基化學作為一門新型學科強大的生命力和廣闊的發展前景,立志回國后繼續從事自由基化學領域的研究,為提高祖國的科學水平貢獻力量。

1954年12月,沖破重重阻撓的他毅然回到了祖國的懷抱,并愉快地接受了高等教育部的工作分配,攜全家由南方來到了馬路不平、電燈不明的蘭州。

那時的蘭州大學科研條件非常簡陋,儀器、試劑十分匱乏,對此他毫不動搖,決心從頭開始,白手起家。不久,他組建了自由基化學研究小組,在極其困難的條件下,和他的助手及研究生一起,開始了硫醇對炔屬化合物加成反應的研究,闡明了反應機理和立體化學。

接著,他又開始從事共軛高分子的系統研究,成功地合成了具半導體性質的聚苯乙炔共軛高分子,這是在國內最早開展的有機半導體的研究工作,達到了當時的國際先進水平。

幾十年來,他在自由基化學領域的諸多方面取得了一批達到國際先進水平的成果,在國內外學術刊物上發表學術論文300余篇,自由基化學的研究獲得國家自然科學三等獎(1982年),單電子轉移反應研究兩次獲得國家教育委員會科技進步一等獎(1986年、1995年),并獲得其他科研成果獎勵多項。

由于他在教育工作上的突出貢獻,1986年被評為全國教育系統勞動模范,先后榮獲國家教育委員會頒發的人民教師獎章、全國高等學校先進科技工作者等榮譽稱號。

黃文魁教授

蘭州大學化學學科發展的領航者黃文魁教授,一生從事有機化學的教學和科研工作,為蘭州大學化學學科的發展做出了卓越貢獻。

他把志向深深根植在貧瘠而有希望的土地上,在蘭大的幾十年內,先后完成了30多項關于天然有機和有機合成的研究課題,發表研究論文80余篇;其中貝母植物堿的研究、碘雜環合成物的研究、三尖杉酯類生物堿的合成研究和固氮酶活性中心化學模擬物的合成研究在同期國際同類研究中居領先地位。為此,他曾榮獲1956年國家自然科學三等獎、1978年全國科學大會獎(2項)、1979年中國科學院科技成果一等獎、1982年國家自然科學三等獎、1988年國家教委科技進步二等獎以及甘肅省、福建省多項科技成果獎。此外,他還被評選為1979年全國勞動模范、1982年甘肅省勞動模范。1983年1月,他被追認為甘肅省特等勞動模范。1986年,甘肅省科協在蘭州科學宮為他建立了紀念塑像。

陳耀祖教授

蘭州大學化學學科發展的領航者、中國科學院資深院士陳耀祖教授,是我國有機分析化學的奠基人之一,著名的有機化學家和化學教育家,長期致力于有機質譜、天然產物結構分析、有機化合物微量系統鑒定、自旋標記分析方法等方面的研究。

從教50多年來,先后主講過有機化學、有機分析、波譜分析等本科生和研究生課程。他博采眾長,獨辟蹊徑,為我國有機化學特別是有機分析化學的教學和科學研究做出了突出貢獻。他反對在課堂上用注入式的照本宣科的教學方法,注意在講清基本原理的前提下,培養學生獨立分析和解決問題的能力,強調高年級本科生和研究生要及時了解學術動態,在科學發展的前沿領域發現新的增長點,進行創造性的工作。1978年我國恢復研究生招生和實施學位制度以后,他為祖國培養了240余名碩士、博士研究生,他們中的大多數已經成為高等院校或研究機構的骨干力量和學術帶頭人。

結語

今天,對于身在蘭大或由此走出的化學人來說,毫無疑問,蘭大化學學科是大家共同的驕傲。與此同時,我們也深刻地認識到,我們的過去和現在都同世界一流的化學學科存在一定差距。

當然,我們可以把這種差距歸結為所處的地理位置、自然環境或經濟欠發達等客觀原因。這種歸結也許會減輕我們的心理負擔,但不可能也 不應當減輕歷史賦予每一位蘭大化學人的責任和使命。

既然我們的前輩在過去的70年里,已經創造了當時他們所能達到的國際領先水平,那么今天的蘭大化學人以及后來者,都有責任、有義務繼續這種艱苦的跋涉和奮斗,我們就更需要一種像前輩那樣自強不息、爭創一流的奮斗精神,尊崇學術、追求真理的學術風范,勤奮、求實、進取的優良學風,海納百川、兼容并蓄的博大胸懷,直面清貧、樂于奉獻、淡泊名利、嚴謹治學的人格風范,扎根西部、心憂天下的社會抱負,知行合一、服務社會的價值取向,勇于創新、獨樹一幟的時代精神。

今天已經成長起來的年輕的蘭大化學人,一定要借此機會,回顧歷史,總結過去,規劃未來,高舉前人點燃的火炬,不忘初心,敢為人先;乘勢前進,勇往直前!既分享蘭大化學學科的榮耀,更要擔當蘭大化學學科的未來。只有這樣,我們才無愧于前輩創立的基業,才能讓蘭大化學學科在世界一流學科建設的道路上昂首闊步、砥礪前行,譜寫更加絢麗的精彩華章!

來源 | 蘭州大學110周年校慶(ID:lzu110 ) 《讀者·蘭大人》第2期《一門六院士——記自強不息的蘭州大學化學學科》;校慶專題網《蘭州大學110周年校慶年“學院展示周”之化學化工學院——至公之道書堅守 化學一流寫奮斗》;《蘭州大學百年圖史》

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn