共價有機框架材料(Covalent Organic Frameworks,COFs)是有機單體通過共價鍵的連接、在二維或三維方向上形成的一類新型的有機多孔高分子材料。共價有機框架材料領域中的一個重大挑戰(zhàn)是:如何獲得大尺寸和高質(zhì)量的單晶。由于采用強的共價鍵合作用進行構(gòu)筑,COFs的合成過程很難從原子分子尺度上進行精準調(diào)控,目前合成出的COFs材料因而主要表現(xiàn)為多晶形態(tài),其結(jié)構(gòu)的推定通過粉末X-射線衍射、電子衍射和計算機模擬等手段間接獲得。如何采用精準的共價組裝策略大幅度提升COFs材料的結(jié)晶度、從而通過單晶X-射線衍射技術在原子尺度的層面獲得其精確的結(jié)構(gòu)信息,是該領域發(fā)展的核心瓶頸。

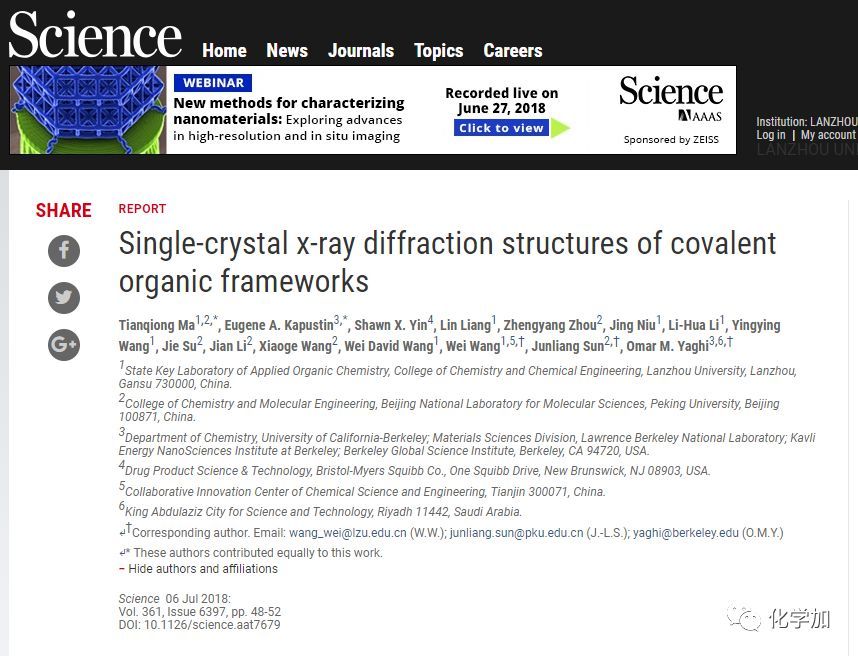

圖1. 苯胺控制合成基于亞胺的大尺寸單晶COF

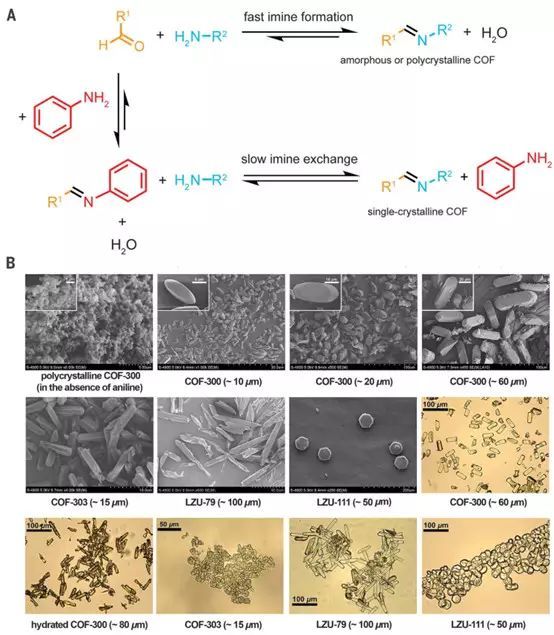

圖2. COF-300及含有客體水分子的COF-300的單晶XRD數(shù)據(jù)

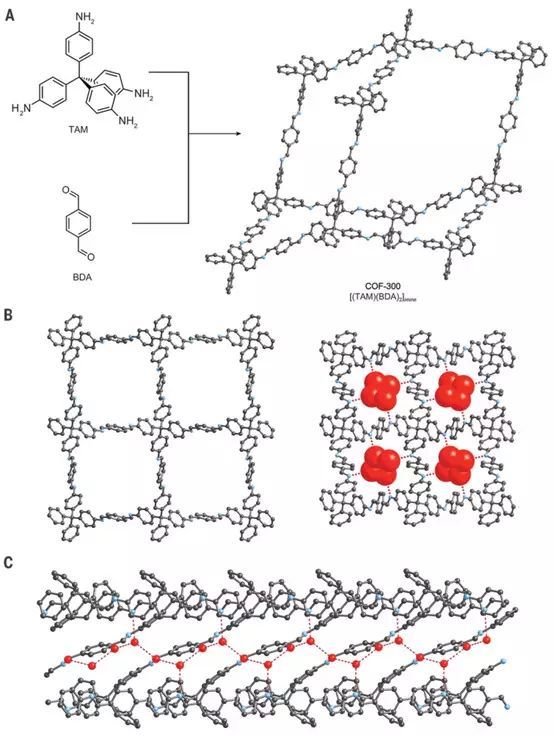

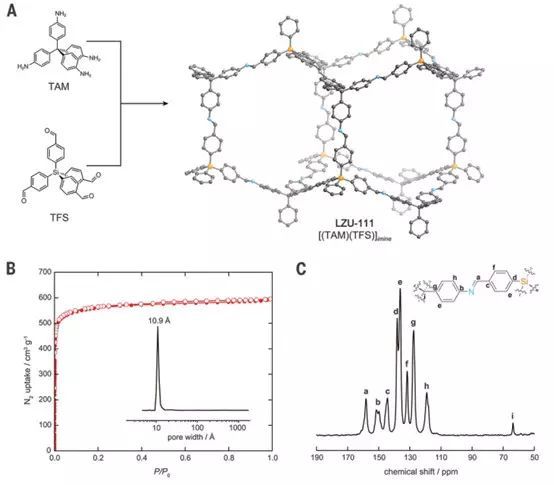

蘭州大學化學化工學院、功能有機分子化學國家重點實驗室王為教授課題組馬天瓊博士經(jīng)過八年的不懈努力,建立了控制生長大尺寸單晶COFs的方法,并首次合成出COF-300、COF-303、LZU-79、LZU-111四種三維亞胺型COFs的大尺寸單晶。上述單晶的獲得,為進一步精確解析其結(jié)構(gòu)提供了物質(zhì)基礎。采用同步輻射單晶X-射線衍射等技術手段,蘭州大學、北京大學和加州大學伯克利分校的合作團隊對上述單晶COFs的結(jié)構(gòu)進行了測試和共同解析。得益于單晶的高度有序性,其單晶X-射線衍射數(shù)據(jù)達到了0.83 ?的高分辨率。上述單晶的獲得與解析,使得研究者首次觀察到COFs孔道中水分子客體的有序排列、COFs框架中有機鏈的構(gòu)象旋轉(zhuǎn)、以及亞胺鍵的連接方向等核心信息。此外,單晶結(jié)構(gòu)解析還確認了LZU-111單晶具有罕見的lon-b-c3手性拓撲結(jié)構(gòu)。

圖3. COF-303和LZU-79的單晶XRD數(shù)據(jù)

圖4. 手性LZU-111的單晶XRD數(shù)據(jù)及相關表征

此項研究不僅突破了共價有機框架材料領域發(fā)展的長期瓶頸,也為動態(tài)共價化學的理論和應用研究提供了全新的實例。原文鏈接請參見http://science.sciencemag.org/content/361/6397/48.full。我校馬天瓊博士為文章的第一作者,王為教授、北京大學孫俊良研究員和加州大學伯克利分校Omar Yaghi教授為文章的共同通訊作者,蘭州大學為第一通訊單位。

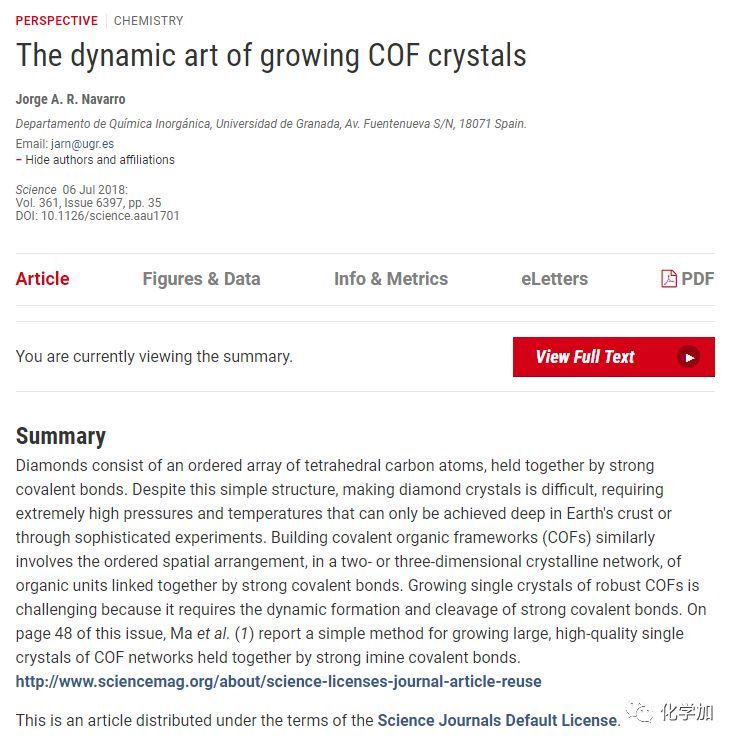

西班牙德格拉納達大學Jorge A. R. Navarro教授以“生長COF晶體的動態(tài)藝術”(“The dynamic art of growing COF crystals”)為題,對該工作進行了同期評述,參見http://science.sciencemag.org/content/361/6397/35。

王為教授課題組是國際上較早在共價有機框架材料領域中開展研究的小組之一。該課題組于2011年合成了COF-LZU1材料,并率先實現(xiàn)了COFs材料的催化應用(J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 19816)。隨后,該課題組實現(xiàn)了COF-LZU8材料對重金屬的識別和移除(J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 3031),采用“自下而上”策略構(gòu)筑了手性COFs材料LZU-72和LZU-76(J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 11489),采用“一箭雙雕”策略構(gòu)筑了具有催化活性的Salen-COFs(J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 6042)和具有光催化活性的超穩(wěn)定LZU-190,LZU-191,和LZU-192(J. Am. Chem. Soc.2018, 140, 4623),發(fā)現(xiàn)了三維COFs材料的動態(tài)結(jié)構(gòu)變化(J. Am. Chem. Soc.2017, 139, 4995,與上海科技大學章躍標教授合作)和嵌套異構(gòu)現(xiàn)象(J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 6763,與北京大學孫俊良研究員合作),并開拓了PR(x)-COFs材料在固體核磁動態(tài)核極化領域中的應用(J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 6969)。

作者簡介:

王為教授(Professor Wei Wang),蘭州大學化學化工學院教授、博士生導師;教育部“長江學者”特聘教授、國家杰出青年科學基金獲得者;功能有機分子化學國家重點實驗室主任。1972年9月出生。1992年本科畢業(yè)于蘭州大學化學系,1995年和1998年在蘭州大學化學系分別獲得碩士和博士學位,師從劉有成院士。2000至2002年在德國斯圖加特大學和美國南加州大學從事博士后研究。2002年3月起受聘于德國斯圖加特大學化工研究所(研究人員Wissenschaftlicher Mitarbeiter)。2006年5月起受聘蘭州大學“萃英學者”特聘教授,同年被聘為教育部“長江學者”特聘教授。入選教育部2006年“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”、2007年“新世紀百千萬人才工程國家級人選”、2009年“甘肅省領軍人才”首批第一層次人選,2010年獲得國務院政府特殊津貼。2012年獲得王天眷波譜學獎。2014年獲得國家自然科學基金委杰出青年基金資助。2016年入選科技部中青年科技創(chuàng)新領軍人才。現(xiàn)任:《應用化學》副主編;《化學學報》、《波譜學雜志》等學術期刊編委;中國化學學會物理有機化學專業(yè)委員會委員、手性化學專業(yè)委員會委員;中國物理學會波譜學專業(yè)委員會委員;蘭州大學學術委員會副主任等學術兼職。王為教授在功能化(有機、手性)多孔催化劑的設計合成、表征、催化、催化反應機理方面開展研究工作。主要研究興趣包括:1) 功能化有機多孔材料的構(gòu)筑、表征及應用;2)多相及均相不對稱有機催化反應;3)原位固體核磁共振技術研究多相催化反應機理。實現(xiàn)了結(jié)構(gòu)有序的共價有機框架多孔材料和結(jié)構(gòu)無序的共軛有機多孔材料的催化應用;在前人經(jīng)驗基礎上,建立了原位停止-流動魔角旋轉(zhuǎn)固體核磁共振技術,并將其應用于多相催化反應機理研究。在J. Am. Chem. Soc.,Angew. Chem. Int. Ed.,Chem. Soc. Rev.,Acc. Chem. Res.,Chem. Eur. J.等學術期刊發(fā)表SCI論文90余篇。

馬天瓊,女,回族,甘肅省臨夏人。2006年考入蘭州大學物理科學與技術學院,2008年在涂永強院士實驗室進行科研見習。2010年參加共青團中央第十二屆研究生支教團,支教一年。2011年保送至王為教授課題組攻讀碩士和博士學位,2017年在北京大學孫俊良研究員課題組聯(lián)合培養(yǎng)一年,2018年獲得蘭州大學理學博士學位。

聲明:化學加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn