7月14日,藥明康德披露招股書,擬向上交所申報IPO,擬融資57億。

藥明康德,是國內CRO的巨頭,全球排名第11位,主要向制藥巨頭提供“研發外包”業務。

目前,這個行業的競爭很激烈,在國內制藥企業新藥研發不足的情況下,藥明康德很早就與外資制藥巨頭合作,坐穩了國內CRO的第一把交椅。

2016年,藥明康德實現營收61.2億,凈利潤11.2億,綜合毛利率為40%。

藥明康德,是個心機boy,早在2007年他就登陸了美股,只因市值低估,2015年狠心退市,重返A股。

這次他并非打算一步登天,而是分拆業務三步走,先讓合全藥業登陸新三板,再讓藥明生物登陸港股,自己再申報A股IPO。

目前,合全藥業市值175億,藥明生物港值411億,而藥明康德自己的估值也高達570億。三者合計市值已經超過了千億!

在CRO行業縱向并購整合的浪潮下,藥明康德能與外資CRO巨頭抗爭,并在資本市場游刃有余,不得不說有兩把刷子啊。

“搞外包,也能搞成上千億市值?”

1

██████

新藥研發,催生CRO

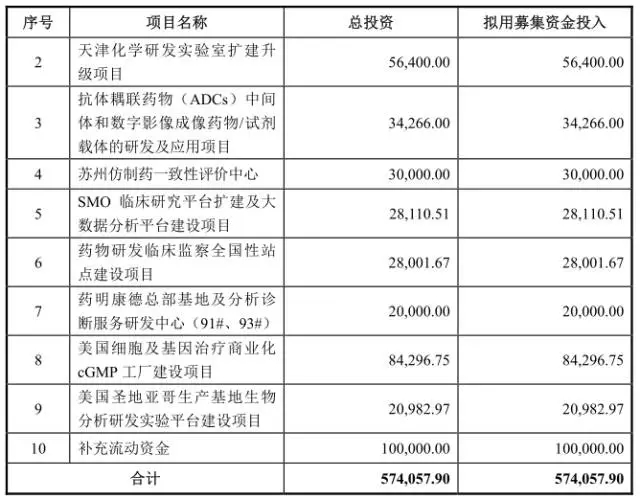

CRO,通俗理解為“藥企研發外包”,指的是制藥企業將研發環節外包出去。

CRO始于歐美,它的誕生,與制藥工業價值鏈中的“新藥研發”緊密相連。

根據新藥研發的不同階段,CRO大致可分為:臨床前CRO和臨床試驗CRO。

▼

因為新藥研發具有“高風險、高投入、長周期”的特點,所以,伴隨著新藥研發成本的日益增長、周期壓力增大,大型制藥企業開始將一些非核心的研發環節外包。

據統計,CRO承擔了全球近1/3的新藥開發工作,在提高效率的同時,也為跨國企業節省了30-50%的成本。

從某種程度上說,CRO已經成為大型制藥企業之間競爭一個很重要的元素。

當然,你們不要被“外包”這個詞誤導,以為技術含量低,任何人能做。

恰好相反,CRO不僅技術、設備的門檻高,而且,與制藥企業在新藥研發投入具有強關聯性。

默克、輝瑞等大型跨國藥企,在新藥研發投入都是大手筆,因而為昆泰(QUINTILES)、科文斯(COVANCE)、PPD等CRO巨頭,提供了生存土壤。使得這些巨頭,快速占領了市場的主導地位。

▼

而國內制藥企業的研發投入不足,CRO企業的生存空間壓縮。導致國內的CRO企業,多數規模小、技術水平低,競爭力薄弱。

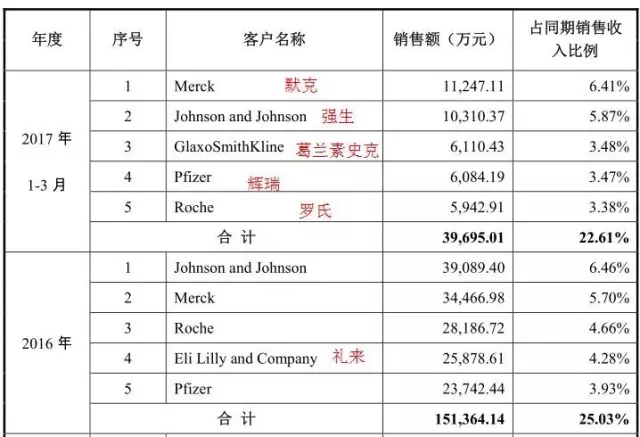

不過,國內CRO巨頭藥明康德是個例外,他的客戶幾乎都是跨國藥企,所以發展勢頭很猛,國內市場占有率最高。

▼

但是,隨著人力成本的日益增長,CRO企業日益呈現出兩種趨勢:

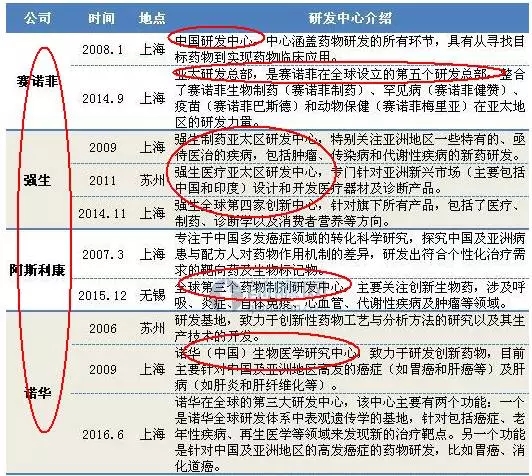

一是,跨國企業“研發中心”向中國等新興市場遷移。

2014年,賽諾菲在上海設立亞太研發總部;

2014年,強生建立了強生亞太研發中心;

2016年,諾華在上海成立第三家全球研發中心等。

▼

(圖片來自:前瞻研究院)

二是,CRO行業開始聯通上下游環節、拓展業務范圍,進行縱向并購整合。

例如,PPD在2009年收購了依格斯醫療和保諾科技,既布局了中國市場,又增強了上下游研發環節的競爭力。

甚至,CRO的縱向整合,還會延伸到收購客戶方的研發部門。例如,Covance以5000萬美元收購了禮來的研發部門。這種逆向收購,某種程度上,是一種雙贏。

2

██████

估值570億的藥明康德

藥明康德,2000年成立,17年來,他從創始之初僅 650 平方米的化學服務實驗室起步,成長為國內CRO巨頭。

他曾于2007年8月,在紐交所上市,直到2015年12月完成退市,此次大張旗鼓地回歸A股了。

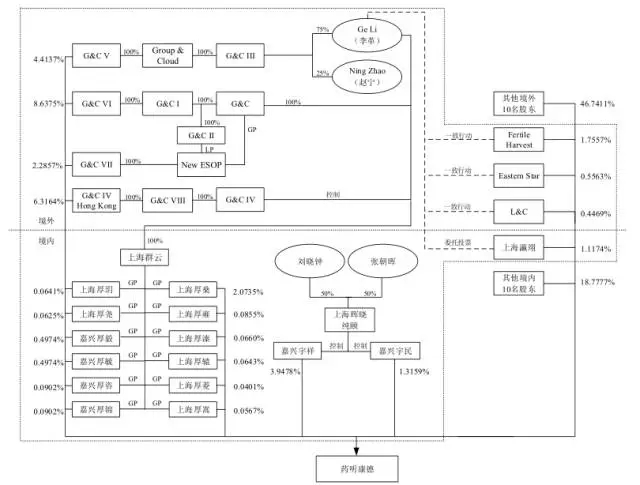

藥明康德私有化后,股權結構頗為復雜,共有42名股東,外資股較多。

▼

另外,我們還發現了持股比例不高,但是甚是熟悉的大佬背影,如:云峰基金、紅杉資本中國基金旗下創業基金SCC Growth、泰康集團等等。

創始人Ge Li(李革),被譽為“中國及全球制藥外包的拓荒者”,他與 Ning Zhao(趙寧)、劉曉鐘、張朝暉,共同控制藥明康德34.4812%的表決權,為實控人。

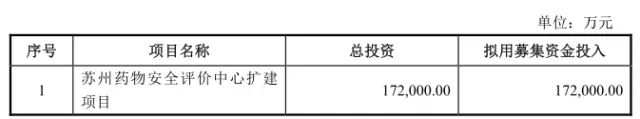

此次,藥明康德擬募集57.4億資金,發行數量不低于總股數的10%,投前估值約為570億。

募集資金基本投向研發投向如下:

▼

特別注意,其中8.4億投向美國細胞及基因治療商業化 cGMP 項目,該項目是針對腫瘤的CAR-T細胞治療以及腺病毒類載體及質粒載體研究。

這種CAR-T療法,將有利于急性淋巴細胞性白血病的治療。

3

██████

藥明康德的收費模式

藥明康德,是國內CRO的巨頭,主要從事小分子化學藥的發現、研發及生產。

值得注意的是,他不僅為制藥企業提供CRO服務,還提供CRO下游的CMO服務,即新藥研發后的醫藥生產過程。

▼

在CRO業務中,藥明康德會首先與客戶簽訂“主服務合同”,之后再按照客戶需求,接收客戶的“日常訂單”。

主合同,約定的是合作時間、合作范圍、合作模式、保密條款、違約條款等事項;日常訂單,則對應具體的客戶研發需求,按照訂單提供CRO服務。

基于“主服務合同+日常訂單”的合同框架,藥明康德的收費模式,有兩種,一種是FFS(客戶定制服務),一種是FTE(全時當量服務)。

FFS模式——

FFS模式,是按照客戶的需求,以“項目”為單位,進行新藥研發,收取服務費。

由于新藥研發具有階段性,所以針對新藥研發提供的CRO服務也具有階段性。

所以,服務費一般會分基于單項合約(日常訂單),里程碑或者研發季度來收取。

FTE模式——

FTE模式,是把實驗人員分配給客戶,以“時間”為單位,進行收費。比如,按照“實際工時*全時當量勞務費率”計算收入。

這兩種模式,我們曾經在藥明生物(藥明康德的生物制劑公司)港股上市時,詳細對比過。

至于CMO服務,則是通過控股子公司,合全藥業進行醫藥生產的。一般根據客戶訂單,報價后收費。

當然,招股書中還披露了一點,藥明康德在積極拓展與戰略客戶簽署一體化合約,在藥物研發成功后,獲取一定的額外收益。

這一點,也反映了藥明康德在商業模式上作出了創新,突破了“只接訂單”的傳統商業模式,開啟了風險共擔新模式。

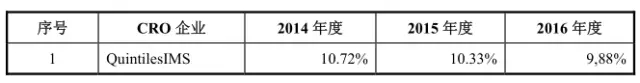

這一模式其實是應運了國際CRO巨頭們的商業模式創新,例如昆泰嘗試直接投資參與禮來的藥品的研發,通過提供優惠的CRO服務,換回藥品上市后的銷售提成。

這也讓昆泰(Quintiles)近些年來的銷售收入不斷攀升。

4

██████

財務數據

2014-2017年1至3月,藥明康德實現營收41.4億、48.8億、61.2億和17.6億;凈利潤分別為8億、6.8億、11.2億和3.6億。

▼

其中,CRO業務的FFS模式,貢獻收入最多,占據了營收50%以上的比例。

▼

另外,由于美國醫藥產業發達,藥明康德最初也先從美國開拓市場,所以,60%以上的收入來源為美國,中國市場位居第二。

▼

從綜合毛利率角度看,藥明康德三年一期的綜合毛利率分別為36.78%、34.55%、40.76%和43.66%。

▼

除了2015年,因非經常性股份支付費用計入成本的原因影響,整體來看,藥明康德的毛利率在逐年上升。

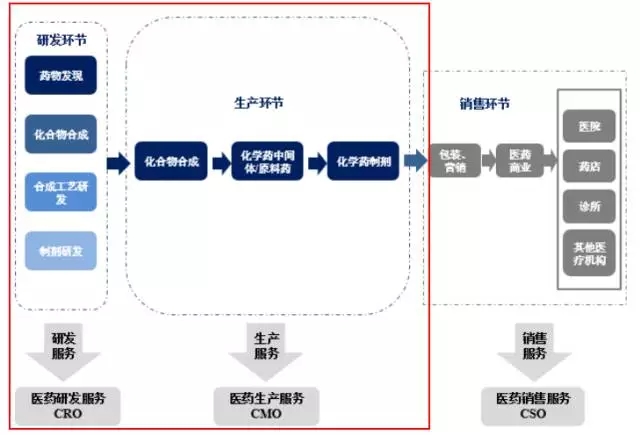

不過,若把CRO、CMO業務的毛利率分開與同行業上市公司對比,藥明康德似乎并不占據優勢。

▼

比如,2016年,泰格醫藥、博濟醫藥的CRO毛利率分別為38.19%、48.49% ,而藥明康德只有39.58%。

對此,藥明康德的解釋為,泰格醫藥、博濟醫藥的CRO業務,針對的是臨床研究,藥明康德集中于臨床前研究。

臨床前研究,需要大量的場地與實驗設備,每年的折舊產生的營業成本較大,所以毛利率水平受到影響。

另外,我們還需要注意到一點,藥明康德在CMO業務中的毛利率近三年來增長較快,兩年增長了近10%的毛利率,在2016年超過了行業平均水平。

這主要歸功于:藥明康德連續三年通過FDA審計,多個創新藥原料藥及GMP高級中間體進入商業化,訂單增加,產能利用率提高。

同時,也加大研發投入,項目的工藝得到優化,單位成本得到了降低。

PS:

研發外包,最重要的是有足夠厲害的研發能力。藥明康德的研發隊伍和研發能力如何?

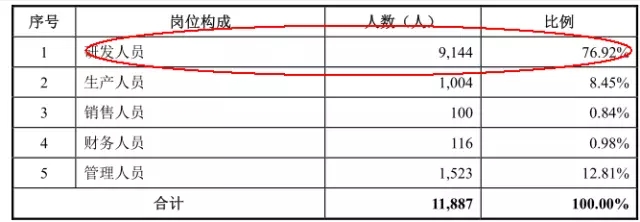

截至2017年3月,藥明康德有1.18萬員工,研發人員有9144名,占員工總人數的76.92%。

▼

其中本、碩士以上學歷,占比82%,600多人擁有海外博士學位,或為擁有10年以上海外新藥研發工作經驗的資深海外歸國人士。

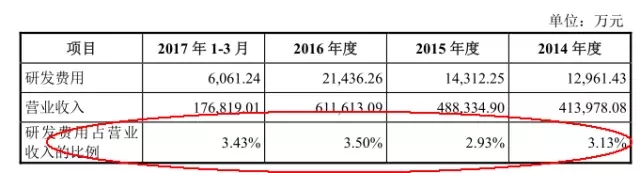

不過有意思的是,研發費用占營收的比重,倒不是太高,約在3.5%左右。

▼

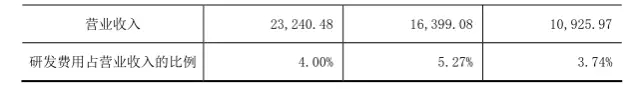

但是,對比同期申報IPO的美迪西生物,他 們的研發人員占總員工的比例為76.92%, 研發費用占營收的比例在3.7%-5%左右,但 是營收規模、凈利潤規模太小,跟藥明康德 沒法比啊。

▼

看來,藥明康德好在先下手為強,經歷了 CRO行業的快速發展,奠定了行業老大的地位。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn